발레소녀 카트린 | 원제 Catherine Certitud(1988)

발레소녀 카트린 | 원제 Catherine Certitud(1988)

파트릭 모디아노 Patrick Modiano (지은이), 장 자끄 상뻬 (그림), 이세욱 (옮긴이) | 열린책들

1996년 8월 16일 초판 2쇄를 찍은, [까트린 이야기]라는 책을 산 것은 그해 9월 2일이다. 그 뒤 난 이 책을 조카에게 선물했다고 생각하고 있었다. 그래서 2005년 2월 18일에 [발레소녀 카트린]이란 제목으로 나온 신판을 또 샀다. 판권에 2003년 3월 20일에 찍었다고 되어 있는 신판 2쇄를. 그런데 작년에 이사한 후 책을 정리하면서 [까트린 이야기]를 내가 여전히 갖고 있다는 걸 알았다. 쿵...

규율을 강조하는 답답한 어른에게, 때로 꽤나 당돌하게 대하는 어린아이, 그리고 그 어린아이를 이해해주는 어른. 성장소설에 거의 항상 나오는 구도인 듯하다. 그래서 성장소설을 읽으면, 얌전하지만은 않았던 어린 시절의 나를 어른인 내가 이해하고 위로할 수 있게 되는 것일까? 하지만 문득 ‘엄마’나 ‘숙모’, ‘선생’의 처지에서 보면 군밤이라도 먹여주고 싶을 만큼 주인공인 아이가 얄밉기도 하다. 그렇다면 성장소설의 미덕은 어른인 나와 어린 시절의 나를 자꾸 대화하게 만드는 것이겠구나.

[까트린 이야기]에서 좋았던 것은, 안경을 벗고 세상을 보면 “세상은 더 이상 꺼슬꺼슬하지 않”고, “뺨을 대면 스르르 잠을 불러 오던 커다란 새털 베개만큼이나 포근포근하고 보들보들”하다는 것을 일깨워준 점이다. 나는 눈이 지독하게 나빠서, 안경을 벗으면 30센티미터 앞에 있는 것도 흐릿하게 보이는데, 늘 그것이 답답했다. 세상을 맑고 또렷하게 보지 못하는 게 억울했다. 하지만 안경을 벗고 보는 흐릿한 세상은, 분명 까칠하지 않고 보얗다. 세상의 딱딱한 모서리가 눈을 아프게 할 때면 잠시 안경을 벗고 보얗게 봐줘야지.

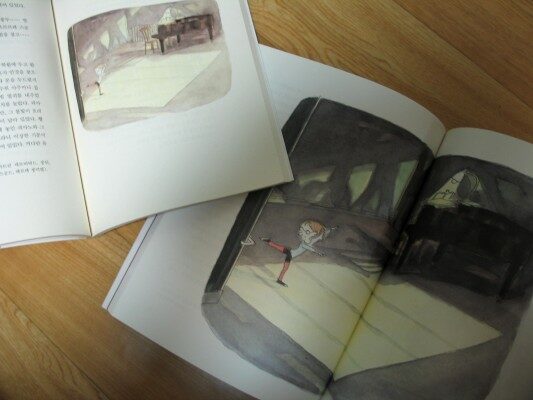

왼쪽에 있는 것이 초판, 오른쪽에 있는 것이 가로 너비를 1.5센티쯤 늘린 신판이다.

뒤표지. 역시 왼쪽 것이 초판.