-

-

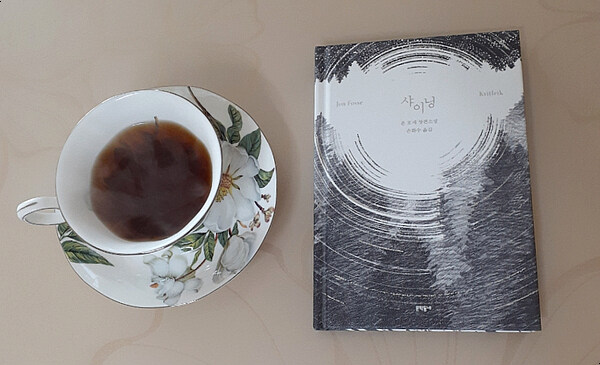

샤이닝

욘 포세 지음, 손화수 옮김 / 문학동네 / 2024년 3월

평점 :

일상이 무료하고 지루할 때 드라이브는 괜찮은 일이다. 직접 운전하지 않더라도 달리는 차 안에서 바라보는 바깥 풍경은 복잡했던 머릿속을 단순하게 비워준다. 어쩌면 욘 포세의 장편소설 『샤이닝』 속 남자도 그런 걸 바랐을지도 모른다. 초겨울 차갑고 날카로운 공기를 가르며 운전을 하고 돌아오면 지루함이 사라질 거라고. 그러나 그는 깊은 숲속 눈밭에 갇히고 말았다. 처박힌 차를 꺼낼 수가 없었다. 차를 꺼내줄 누군가가 필요했다. 그를 도와줄 누군가 말이다. 모든 게 자신이 자초한 일이라는 걸 알지만 이 숲에서 나가야 했다.

자신이 할 수 있는 게 무언가 생각하다 길을 되짚어 나가기로 한다. 그러다 보면 길을 찾을 수 있고 어딘가 마을이 있으지 모른다고 기대하면서 말이다. 도움을 요청할 사람이 나타날지도 모른다고. 점점 어두워지는 숲을 헤매는 기분을 상상하자니 나에게도 두려움이 몰려왔다. 그래서 제발 이 남자가 숲을 빠져나가 집으로 돌아가기를 바랐다. 야생동물의 위협을 피하고 조난이 아닌 생존으로 끝나기를 말이다.

그러나 이 소설은 묘하다. 아니 욘 포세의 글이 묘하다고 하는 게 맞다. 쉼표로만 길게 이어진 문장으로 독백이나 다름없던 『아침 그리고 저녁』에서 느꼈던 것처럼. 소설을 이끄는 한 남자, 그는 마치 연극 무대에 올라서 배우 같다. 스스로 질문하고 답하고, 거기에 몽환적인 눈 내리는 숲 속이라니. 알 수 없는 흰빛과 우연하게 발견한 바위에 앉은 남자는 무슨 생각을 할 것인가? 고립이라는 절체절명의 위기에서 그는 어떤 편안을 발견한 것 같다. 그렇지 않고서야 어떻게 고요함의 소리를 듣고 싶다고 할 수 있겠는가.

나는 아주 조용히 서 있다. 사방이 완전하고 고요해졌으면 좋겠다, 나는 고요함의 소리를 듣고 싶다. 침묵 속에서는 신의 목소리도 들을 수 있기 때문이다. 나는 적어도 누군가 그렇게 말했던 것을 기억하고 있다, 하지만 나는 신의 목소리를 들을 수 없다, 내 귀에 들리는 것은, 아무것도 없다. 나는 귀를 기울인다, 내게 아무것도 들리지 않을 때, 아무 소리도 나지 않을 때, 나는 들을 수 있다. (59쪽)

더 놀라운 건 홀로 있던 숲속에 느닷없이 등장한 검은색 양복을 입은 남자와 노부부다. 분명 이건 환영이어야 맞다. 심지어 노부부는 남자의 부모였다. 그렇다면 신이 그를 구하기 위해 그들을 보냈단 말인가. 하지만 그들은 서로를 발견하고 어떤 감격이나 기쁨을 보이지 않는다. 불현듯 스치는 생각, 죽음이 따라온다. 그가 맞이한 세계는 죽음이 아닐까. 사실, 이 소설은 뭔가 해석하기보다는 욘 포세가 이끄는 대로 따라가고 그의 문장에 물드는 것으로 충분하다. 의미를 부여하는 것, 나의 존재를 확인하는 것, 정말 그것은 가능할까. 그럼에도 부단히 나를 찾기 위해 내면의 소리를 듣고자 애쓰고 노력하는 게 생이라는 사실.

나는 내가 아닌 것 같다, 나는 반짝이던 그 존재의 일부가 된 것 같다, 지금 그 존재는 더이상 순백색 빛을 발하지 않지만, 그렇다, 그는 더이상 존재하지 않지만 여전히 그곳에 있는 듯 없는 듯 존재하고 있다, 반짝인다는 말, 순백색이라는 말, 빛을 발한다는 말의 의미도 사라진 것 같다, 마치 모든 것의 의미가 사라진 것 같다, 의미라는 것, 그렇다, 의미라는 것 자체가 더는 존재하지 않는 듯하다, 모든 것은 단지 거기 있을 뿐이고, 그것들은 모두 의미 그 자체다, (79~80쪽)

우리는 맨발로 무의 공간 속으로 들어간다, 한 숨 또 한 숨, 어느 순간 숨이 사라지고, 그곳에 있는 것은 오직 호흡하는 무를 빛처럼 뿜어내는 반짝이는 존재뿐이고, 어느새 숨을 쉬고 있는 것은 우리다, 각각의 순백색 속에서. (80~81쪽)

한 편의 아름다운 풍경화 같고 한 편의 웅장한 시 같은 소설이다. 나도 모르는 사이 욘 포세의 문장에 빠져들고 그 숲에 혼자 남은 그 남자는 곧 나 자신은 일 수도 있다는 깨달음. 가만히 눈을 갚고 순백색이란 뜻의 원제(kvitleik)를 떠올리며 숲속을 그리게 될 것이다. 내게는 무대의 막이 내리고 배우가 퇴장하는 모습이 겹쳐진다. 한 마디로 정의할 수 없는 소설. 우리의 인생에서 산다는 것과 죽음이야말로 그런 게 아니겠는가.

책에 수록된 <2023년 노벨문학상 수상 기념 연설문: 침묵의 언어>를 통해 욘 포세가 추구하는 소설에 대해 만나고 나면 『샤이닝』을 다시 읽고 싶을 것이다. 두 번 읽는다고 더 쉽게 다가오고 이해할 수 있는 건 아니지만 그의 글에 귀를 기울이고 싶은 마음이 든다. 그가 듣고자 하는 게 무언인지, 나는 무엇을 듣고자 노력했는지 돌아보게 된다. 이해할 수 없는 삶을 불가해한 것으로 채워진 삶을.

내게 글쓰기는 귀를 기울여 듣는 일입니다. 글을 쓸 때 나는 결코 사전에 준비를 하거나 계획을 세우지 않습니다. 오직 듣기만 할 뿐입니다. (95쪽)

그리고 고요를 생각한다. 묵연한 그것. 어쩌면 순백일지도 모를 그것을 생각한다. 80쪽의 짧은 소설이 품은 웅장하고 깊은 고요를, 오직 고요함만이 낼 수 있는 신비로운 소리를 마주하기를 소망하게 된다. 내가 그토록 바라던 고요를, 이제껏 제대로 들어본 적 없는 고요의 소리를.