-

-

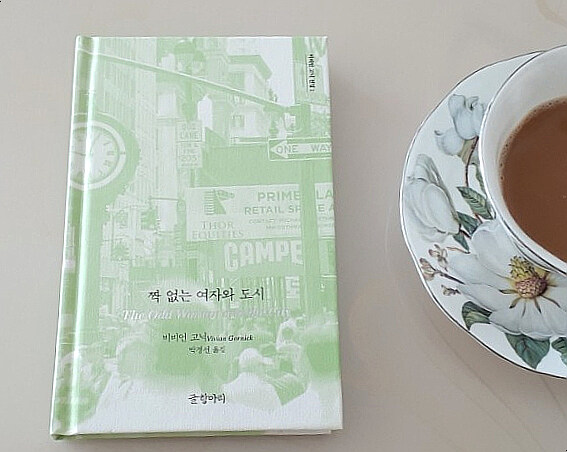

짝 없는 여자와 도시 ㅣ 비비언 고닉 선집 2

비비언 고닉 지음, 박경선 옮김 / 글항아리 / 2023년 1월

평점 :

실패를 안겨준 도시를 기억하는 일은 씁쓸하다. 그럼에도 그 도시가 여전히 그리운 것은 그곳에서 나를 채워준 사람들 때문이다. 나에게 도시란 그런 곳이다. 꿈과 희망이라는 아름다운 이미지에 미혹된 어린 시절, 도시는 반드시 가야만 했던 곳이다. 하지만 도시에서의 삶은 피폐했고 내 모든 결핍이 온전히 드러났다. 시골에서 나고 자라지 않았더라면 도시는 내게 다른 기억으로 자리 잡았을지도 모른다. 비비언 고닉이 두리고 다녔던 뉴욕의 거리처럼 나를 성장시키고 수많은 사람들과의 만남, 그들과의 사연으로 풍성한 장소가 없는 건 아니지만 말이다.

도시의 면면을 살피는 일보다 그곳에서 적응하느라 나는 정신이 없었다. 열심히 공부해야 한다는 다짐은 바로 사그라들었고 세련된 친구들의 모습에 자꾸만 작아졌던 시절이다. 2주에 한 번은 주말마다 집에 내려와 가기 싫다는 말을 차마 하지 못하고 돌아온 곳. 그래도 시간은 모든 걸 안정 시켰다. 친구를 사귀고 영화관에 가고 번화가에 다니면서 한 달, 두 달, 집에 다니러 가는 횟수는 줄어들었다. 대학에 입학 한 후 아예 용돈을 구하는 전화만 할 뿐 시골에 가는 일은 많지 않았다.

비비언 고닉이 『짝 없는 여자와 도시』에서 들려주는 도시의 풍경과 그곳의 일부인 사람들의 풍부한 이야기는 무척 흥미롭다. 나와 다른 사람들의 생각과 그들을 놓치지 않고 주의 깊게 귀를 기울이고 묘사하는 비비언 고닉의 탁월함이 있기에 가능하다. 자신만의 목적지를 향해 나가는 사람들과 달리 고닉은 언제나 눈과 귀를 열어두었고 그 모든 장면을 소중하게 기록한다. 어떤 마음이어야 가능할까. 타인을 향한 단순한 호기심이 아닌 애정이라는 거창한 말은 오히려 고닉에게 핀잔을 듣기 충분하다. 그냥 고닉은 그런 사람이었다. 도시를 사랑하고 사람들과의 사귐과 관계를 소중하게 여기는 사람. 그래서 누구와도 친구가 될 수 있었고 누구라도 고닉에게 어떤 고민이든 말할 수 있는 사람. 고닉의 글에는 그런 기운이 있었다. 나도 그녀에게 속마음을 말하고 싶어질 정도로. 무엇을 그를 그렇게 단단하고 멋지게 만들었을까.

고닉 역시 뉴욕에서 태어난 건 아니다. 나와 마찬가지로 시골이나 다름없는 브롱크스에서 자랐다. 고닉의 도시와 나의 도시는 같은 듯하면서도 분명 다르다. 고닉은 여전히 뉴욕을 걷고 사람들을 만나고 레너드와 오랜 우정을 유지한다. 『짝 없는 여자와 도시』란 제목이 말하듯 고닉은 짝 없는 여자다. 그런데, 정말 고닉이 짝이 없을까? 아니다. 그에겐 너무도 많은 영혼의 짝이 있다. 남녀노소, 나이를 가리지 않고 고닉은 모두와 우정을 나눈다. 그 우정이야말로 고닉에게 가장 큰 동력이자, 걷기의 원천이다. 고닉의 사실적이면서도 은유적인 글 속에 살아 숨 쉬는 뉴욕을 본다.

뉴욕의 우정은 울적한 이들에게 마음을 내주었다가 자기표현이 풍부한 이들에게 마음을 빼앗기기도 하는 분투 속에서 배워나가는 것이라고 할 수 있다. 거리는 누군가의 징역에서 벗어나 또 다른 누군가의 약속으로 탈주하려는 사람으로 가득하다. 이 도시가 그 여파로 어지럽게 동요하는 듯이 보이는 순간들이 있다. (44쪽)

나는 그 도시를 떠났고 그 도시를 찾지 않는다. 그곳에 있는 이들이 나를 보러 내가 있는 곳으로 온다. 검색이나 뉴스를 통해 그 도시를 본다. 어떻게 변했는지, 간혹 친구들과의 통화를 통해 사라진 공간에 대한 아쉬움을 토로한다. 내가 다닌 대학은 사라졌다. 정확하게 말하면 이전했다. 같은 도시에 있지만 내겐 사라짐과 마찬가지다. 교정을 오가는 곳곳에 흐드러진 벚꽃, 그 꽃 가지 아래 친구와 함께 수줍고 어색하게 웃던 사진만 남았을 뿐이다. 도시에서 시작된 사랑은 떠났지만 우정은 지속된다는 단순한 진리에 웃음이 난다.

고닉의 사랑은 어떤가. 도시를 걷다 만난 이와의 사랑은 뜨겁다 못해 데일 정도로 타오르고 식는다. 그게 뭐 대순가. 다시 도시를 걷고 누군가를 만나고 또 사랑에 빠지면 그만이다. 거리를 오가는 연인 사이에 짝 없는 여자는 오히려 자유롭다. 도시 곳곳에 넘치는 사랑을 “다 흘려보내자고요.”(90쪽) 아무렇지 않게 말할 수 있는 순간. 나만의 걷기를 통해 고닉은 보고, 듣고, 만나고, 발견하고, 사유한다. 그리고 ‘뉴욕은 나의 도시인 만큼이나 그들의 도시이지만 어느 누구도 이 도시를 더 가지진 못한다.’(108쪽)라고 쓴다. 이 얼마나 근사한가. 누구에게 나 열려있는 광장이자 토론하고 소통하며 관계를 맺는 공간이 바로 뉴욕이다.

나는 내 자신을 있는 그대로, 도시를 있는 그대로 느낀다. 내가 지금까지 몸으로 살아낸 것은 온갖 갈등이지 환상이 아니었으며, 뉴욕도 마찬가지였다. 우리는 하나다. (215쪽)

돌아왔다는 말은 적절하지 않지만 나는 시골에 산다. 이제 도시를 꿈꾸지 않는다. 어린 시절 내가 보았던 도시의 거대한 아름다움은 수많은 피곤이 쌓은 찌든 삶으로 만든 거대하고 위태로운 탑으로만 보인다. 한치의 쉼도 허락되지 않는 곳에서 사람들이 만들어 낸 도시 내면의 풍경을 찾는 건 소원한 일이 되었다. 하지만 그곳엔 나의 사람들이 만들어낼 관계와 사랑이 있다는 걸 안다. 그러니 언젠가 찾게 될 도시는 그들과 함께 나의 삶에 다정하게 편입될 것이다.