지금 읽고 있는 재미있는 책 한 권 소개!! 이 책 읽으면서 막 추천하고 싶어 입이 근질근질-.-;

내 취향은 문학이 아니면 여행 책, 그것도 아니면 미술 관련 책. 가끔 인문도 읽고 어린이 책도 읽고 요리책에도 관심을 가지지만;; 암튼, 지난주부터 필 꽂혀 읽고 있는 여행책! (또 여행책이냐? 고 한다면 이건 좀 차원이 다른 책이라고 하겠다)

『단 한번도 비행기를 타지 않은 150일간의 세계일주』라는 제목도 긴 책이다.

이 사이즈는 뭐라고 해야 하나? 같이 일하는 분이 이 책을 처음 보더니

뭐 이런…ㅋㅋ(아마도 일반적이지 않은 사이즈 때문에 놀란 듯!)

사실, 나도 처음엔 그랬다. 표지만 보고선 어, 영어단어책이야? 했다.

보다시피 『끌림』보다도 작은 사이즈. 여자들의 작은 핸드백에도 들어갈 사이즈다.

이런 디자인은 책에 자신이 없으면 못할 것이라는 생각도 들었다.

그렇다면 꽤 재미있을 책? 하고 넘겨보았는데

어랏, 여행 관련 책인데 사진이 하나도 없다. 작은 사이즈이긴 하지만 글자는 빽빽.

서문이나 읽어보자고 펼치니 생각보다 쉽게 읽힌다.

그리고 프롤로그에서 "나는 세계일주를 하고 싶었다"라는 제목을 보는 순간 그대로 올인.

그래그래, 나도 그랬어!!!!(지금은 뭐 책으로 세계일주 서너 번은 했지만;;)

공감을 하며 두어 페이지 읽었는데 어랏, 이 책 재미있네 싶었다. 작가의 문체가 완전 내 취향이다. 적당히 지적이고 적당히 위트 있다. 문장은 술술 넘 잘 읽힌다. 사진 한 장 없는 데도 그가 말하는 그곳의 풍경이 마구 상상이 된다. 이런 여행책은 참으로 오랜만. 아, 그러고 보니 누군가 이 책의 번역가에 대해 쓴 글을 읽은 것 같다. 원래 작가의 문체인지, 번역의 힘인지 궁금하다는. 나도 읽으면서 내내 그게 궁금해지기 시작했다. 왜냐, 말했다시피 글이 내 맘에 쏙 들었기 때문이다.

한데, 이 번역가 윤미나, 낯설지 않다. 그녀가 썼던 여행책 『굴라쉬 브런치』를 읽으며 너무 번지르르한 문체에 살짝, 짜증이 났었던 적이 있었기 때문. 내가 아는, 나랑 취향이 비슷하다고 생각하신 아는 쌤은 내게 『굴라쉬 브런치』를 권하며 이것 완전 재밌다고, 읽어봤냐고 물으셨지만 나는 퉁한 표정으로 좀 짜증나서 읽다가 말았어요! 했던 적도 있었는데... 근데 내가 그녀가 번역한 책의 문체에 빠지다닛!!! 내가 그녀의 책을 잘못 이해한 거야? 더 읽었어야 하는 거야? 싶은=.=;;;

해서 이 책을 읽은 후에, 던져 두었던,

침대 맡 언저리에 있을 <굴라쉬 브런치>를 다시 집어 읽어볼 생각이다.

(부디 그때의 내 생각이 틀렸기를 기대하면서!!)

아무튼 누구의 영향이 더 큰 것인지는 상관없이 이 책은 즐겁다.

빌 브라이슨의 여행 책이 생각났고, 김연수 작가의 여행 책도 생각났으며,

내 사랑(응?) 알랭 드 보통의 책도 생각이 났더랬다.

책을 읽으며 이렇게 유쾌해본 적은 참 오랜만인데, 그게 또 여행책이라서 더욱 그랬다.

물론 작가의 필력이 미국의 내로라 하는 잡지들에 칼럼을 쓰는 대단한 인물이므로 당연한 일일 수도 있겠으나 그렇다고 하더라도 번역이 개판이면 정말 읽기 힘들 텐데, 이렇게 재미있게 읽힌다는 것은(사실 내가 번역에 대해 뭘 알겠냐마는 글을 읽는데 막힘 없이 술술 재미있게 이해를 하며 쉽게 읽히므로 나는 그것이 번역을 잘해서, 혹은 작가의 필력이라고 생각...했으나, 어쩌면 편집자의 능력일 수도....헤헤) 모든 것이 조화롭게 잘 어울렸다는 사실.

처음엔 너무 작다 싶었다.

디자인도, 처음엔 영어단어150어휘 어쩌고(겨우 150개일리 만무) 같다고 생각하고(숫자가 워낙 크게 보이니 당연!) 제목도 길어서 나는 앞에 문장 다 잘라먹고(젤 중요한 것을!!) <150일간의 세계일주>라고 해버리기도 했다.

한데,

가방에 넣어 다니다 보니 가볍기도 하고 작은 가방에도 쏙~들어갈 만큼 작고,

그렇다고 글씨가 작은 것도 아니고, 볼수록 맘에 들더라는...

이런 책이라면 서너 권은 들고 다녀도 어깨가 하나도 아프지 않겠다는 생각을 했다.

(난 보통 두세 권의 책을 넣어다니므로 항상 보조가방이 필요하다-.-;)

지금 반 정도를 읽었는데,

그들의 여행이 궁금하면서도 사실은 다 읽어버릴까봐 살짝 아쉽기도 하다.

첨엔 시큰둥하다가 이젠 보는 사람들마다 읽어보라며,

여행책이라고 우습게 알지 말고, 재밌다며 막 추천하고 다닌다나 어쩐다나.

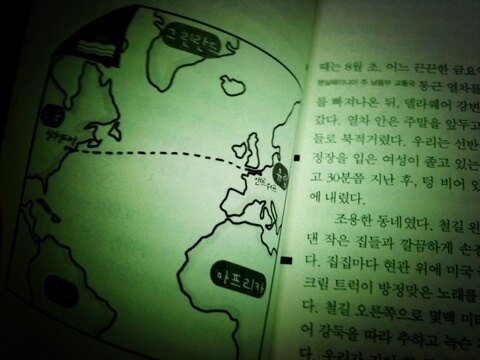

책을 읽으며

독일에서 핀란드로 가는 여객선은 결코 타고 싶지 않으나

필라델피아에서 앤트워프로 가는 화물선은 한번 타보고 싶어졌다.

폐쇄공포증은 있지만 바다에서 만나는 안개도 궁금하고 고래도 만나보고 싶으며

화물선의 구석구석을 탐험하듯 다녀보고 싶기도 했다.

물론 세스 스티븐슨과 레베카가 탄 그 화물선!

덧, 위의 글은 지난 주에 썼고 반 이상을 넘기면서

(아직 완독 못함; 일이 밀려 다른 책을 읽느라-.-; 하지만 오늘내일 끝낼 거임)

그들이 한국을 안 들르고 간 게 다행이라는 생각을 살포시 했다.

그 이유는...