자전거를 타고서는 유라시아를 횡단했다는 이야기를 듣고서는 어떻게 그 긴 여정을 자전거로 건너려 했을까, 라는 생각과 동시에 무엇을 위해 그들은 이 고된 여정을 시작한 것일까 라는 물음이 떠올랐다. 기회가 된다면 어느 곳이든 해외로 나가고 싶다, 라는 생각만 막연하게 하고 있는 나로서는 그들의 이 엄청난 여정에 먼저 압도되어 책을 펼치기 시작했을 때 그들은 평화 통일을 위한 염원을 담아 그들이 페달을 힘차게 밟는 것으로 이 여행의 서막을 올리게 되었다 말하는 것을 보면서 그저 엄청난 열정이구나, 라는 생각에 경외심으로 그들의 이야기를 바라보기 시작했다.

“통일은 언제 되나요?”

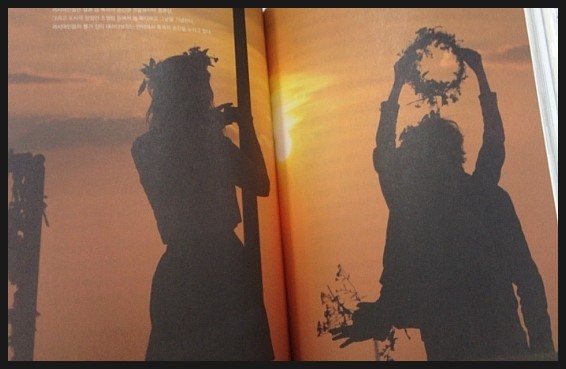

대원들은 여전히 모른다. 오늘 땀을 흘리며 페달을 밟지 않으면 내일 그곳에 가까이 가지 못한다는 것은 안다. 원코리아 로드에는 새로운 도전이 기다리고 있다. 남북이 함께 두만강과 압록강을 자전거로 달리고, 한반도의 등줄기 백두대간을 걷고, 세계 최고봉 에베레스트 산 정상에 오르는 꿈을 꾼다. –본문

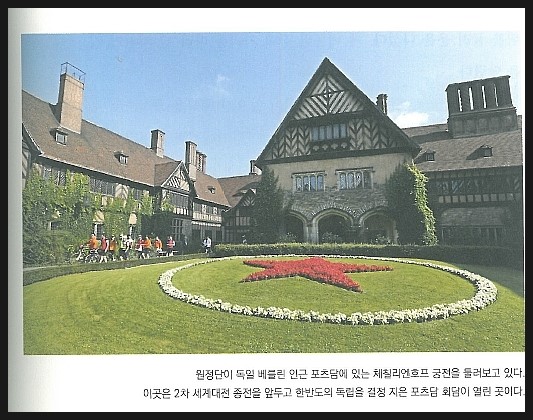

물론 그들의 이 행보가 지금 당장 우리에게 통일을 가져다 주지는 않을 것이다. 그러나 누군가 평화 통일을 꿈꾸며 그것을 위해 한걸음씩 나아가고 있는 그 작은 움직임은 언젠가는 큰 파도처럼 이 모든 것들을 변화시키는 힘이 되지 않을까. 그렇기에 그들은 이 여정의 시발점을 독일에서 처음 시작하고 있었고 한때는 분단국가였던 서독과 동독이 이제는 독일이라는 이름으로 하나되어 평화롭게 지내고 있듯이 우리나라 역시 그러기를 바라면서 브란덴부르크의 문을 넘어서 이 고된 여정을 펼치게 된다.

나폴레옹은 1806년 프로이센 전쟁에서 승리한 뒤 브란덴부르크 문을 지나 베를린에 입성했다. 1933년 집권한 히틀러는 브란덴부르크 문에서 섬뜩한 친위대 횃불 퍼레이드를 벌였다. 1987년 레이건은 브란덴부르크 문을 가린 베를린 장벽에서 연설했다. 소련 서기장 고르바초프를 향해 “진정 평화와 자유를 추구한다면 이 문을 열고 이 장벽을 허물어버리라”고 했다. 2년 뒤 장벽은 제풀에 무너졌다. 콜 서독 총리가 모드로 동독 총리의 환대를 받으며 들어서는 순간 브란덴부르크 문은 통일의 문이 되었다. 장막을 걷고 냉전을 끝냄으로써 현대사의 큰 매듭 하나가 지어졌다. –본문

베를린을 시작으로 폴란드를 거쳐 가면서 폴란드의 역사 안에서도 주변국들의 침략으로 인해 아픈 시간들이 있었는데 그 안에서도 쇼팽의 이야기는 가슴을 먹먹하게 만든다. 러시아, 오스트리아, 프로이센에게 영토가 분할됨에 따라서 폴란드라는 국가가 없을 때 태어난 쇼팽은 그럼에도 자신의 조국에 대한 애정은 그 누구보다도 깊었으며 죽음을 넘어서라도 그는 조국에 묻히기를 원했다. 그렇기에 그는 파리에 있을 지 언정 자신의 심장은 폴란드로 옮겨 달라는 유언을 남기고 눈을 감은 그의 마지막은 민족의 언어와 예술이 살아 있는 한 언젠가는 다시 그들의 이름을 꽃피울 수 있다는 희망을 대원들에게 전해주고 있었다.

지금은 대학 아시아연구소와 함께 ‘스기하라의 집’이 됐다. 2차대전 초기 1939년 여기에 살며 일했던 일본 영사대리 스기하라 지우네를 기린다. 리투아니아에는 폴란드 유대인 12만 명이 나치를 피해 와 있었다. 리투아니아 유대인도 20만 명에 이르렀다. 이들은 곧 닥칠 나치로부터 탈출해야 했지만 비자를 내주는 공관이 거의 없었다. 이듬해 소련이 리투아니아를 차지하고 외국 공관을 쫓아내면서 사정이 더 급박했다. 일본 영사관에도 유대인이 몰려왔다.

스기하라는 이들이 일본을 거쳐 3국으로 갈 수 있는 통과 비자를 주기로 마음먹었다. –본문

독일인들은 나치의 만행과 더불어 그 당시 피눈물을 흘리며 세상을 떠나야 했던 수많은 유대인들을 기리며 계속해서 당시의 자신들의 잘못을 뉘우치며 전범에 대한 재판을 진행하고 있다. 이것은 과거에 자신들의 반성이자 그 반성을 기반으로 하여 앞으로 더 나아가고자 함 일텐데 일본은 스기하라가 펼친 이 위대한 업적만을 기리며 그들 자신이 저지를 만행을 스기하라의 이름으로 가리려고만 하는 것을 보노라면 억장이 무너지게 된다. 하늘을 무너뜨린 이들이 손바닥으로 그것을 가린다고 가려질까 만은 여전히 그들의 목소리는 한결같이 울려퍼지고 있다는 것에서 마음이 무겁기만 하다.