‘

학창시절, 광수생각의 그림이나 글씨체를 따라 끄적이며 그 이야기 속에 푹 빠져 보곤 했었다. 그의 손 끝에서 살아나는 이야기들을 보며 이토록 많은 재능을 가진 그가 부럽기만 했었는데 그런 그에게도 시를 담아내는 시인들을 존경 어린 눈으로 바라보았다고 고백하고 있다. 그림을 잘 그리는 사람보다는 글을 잘 쓰고 싶었던 그는 시인의 재능을 보며 갖지 못한 것들이라 자신이 가진 것들보다 더욱 강렬하게 염원하곤 했었는데 한 줄의 시가 탄생하기까지, 시인은 자신의 삶의 모든 것을 농축시켜서 만들어 내는 것이기에 시 한 줄이 몇 날 며칠, 혹은 몇 년이 걸릴지 모른다는 릴케의 이야기를 보고서는 그 마음을 내려 놓고서 시를 마주하는 것만으로도 기쁨을 누리게 되었다고 한다. 그러니까 이 책은 그가 그토록 닮고 싶었던 시인들이 내어 놓은 것들 중 자신에게 따스함을 전해 주었던 시를 모아 놓은 것인데 누군가에게 잊지 못할 시를 마주할 수 있기에 그 설렘과 함께 이토록 좋은 시들을 한 번에 만날 수 있다는 것만으로 시간 가는 줄 모르고 읽어 내려가게 된다.

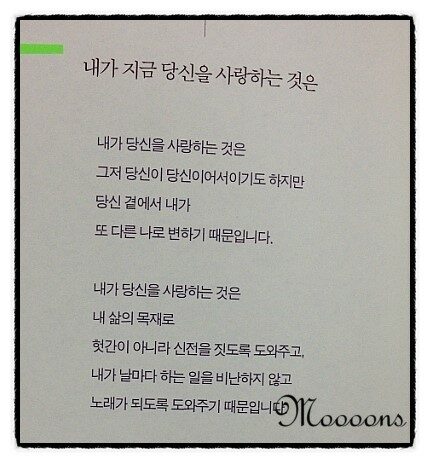

이 시를 보면서 사랑하는 이에게 들려주고 싶다는 생각이 스쳐 지나간다. 일명 ‘미켈란젤로 현상’이라 불리는 사랑의 마법이 시인의 언어를 전달됨에 따라서 감미롭게 전해지고 있는데 원래의 나보다 더 나은 내가 되게 해주는 사랑의 위대함은 누구에게나 따사로움을 느끼게 한다. 어떤 신보다도 나를 더 선하게 만들고 어떤 운명보다도 더 행복하게 만든다는 사랑의 위대함 앞에서 그 누가 빠져들지 않을 수 있을까. 이 영광스러운 순간이 나를 마주한 이와 함께 만들어가는 나날이기에 이 이야기는 더욱 빛이 날 수 밖에 없을 것이다.

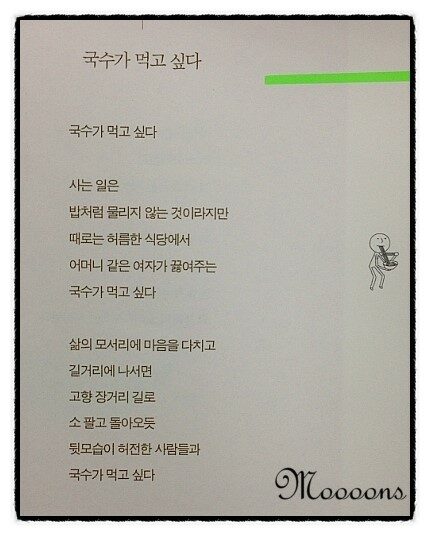

언젠가 읽어본 기억이 어렴풋이 나던 ‘국수가 먹고 싶다’라는 시를 오랜만에 다시 마주하면서 이 이야기를 다시 읽는 것 만으로도 마음이 차분해지는 기분이다. 하루하루의 고된 나날을 어제와 같이 오늘도, 내일도 지내야 하는 우리네 평범한 이들의 삶에 있어서 이 따스한 국수 한 그릇은 빈 속을 달래주는 것을 넘어서 그 안에 담고 있던 마음의 무게도 잠시 잊고서는 지낼 수 있는 공간이자 음식으로 다가오게 된다. 조촐하기는 하나 그 안에는 이를 찾는 이들을 위한 정성이 가득 담아 푸짐하게 내어 어머니 같은 여자가 끓여주는 국수 한 그릇을 보며 시인은 한 젓가락 한 젓가락 들이킬 때마다 세상이 준 상처들을 치유하고 있었는지 모를 일이다.

한 장 한 장의 페이지를 넘길 때마다 푸근한 시들이 우리를 맞이하고 있다. 위로가 되기도 하고 지난 날의 내 모습을 바라 보기도 하고, 때론 뭉클하게도 한다. 이 시들을 보면서 마음이 따듯하게 된다는 것은 나 역시도 이 시들과 함께 소통을 하고 있었다는 반증이 아닐까. 먹먹하지만 그 이야기들이 또 하루의 힘이 되는 이 시들을 종종 읽어봐야겠다는 생각을 하며 흐뭇한 마음에 책을 덮어 본다.