|

문학에 대해서 무에 그리 알겠냐, 만은 나에게 있어서 시는 그 어떠한 것보다도 문학의 정수라는 생각이 들었다. 투영하면서도 영롱한 느낌이랄까. 세상의 모든 것을 압축시켜 최소한의 활자로 세상을 담고 있는 시 안에는 고요하면서도 그 만의 힘이 있기도 하거니와 무엇보다도 세상의 아름다움만을 담고 있을 것만 같다는 생각에 세속적인 것들, 그러니까 예를 들어 이야기하자면 명예욕이나 정치, 경제적인 것들, 담론적인 것들을 떠나 그야말로 맑은 것들만을 담아 놓는 것이라 생각했었다. 그렇기에 돈 詩라는 이 책의 제목은 그 존재만으로도 나에게는 놀라움이자 꽤나 큰 충격이 아닐 수 없었는데 세상에 존재해서는 안될 것만 같은 것을 발견한 느낌이기에 이런 시집이 있다니! 라는 생각으로 한 장 한 장 펼쳐보기 시작했다.

돈이 자본주의의 꽃이라면, 시는 인간 정신 혹은 인간 언어의 꽃이다. 돈과 시가 ‘산다’로 압축되는 우리 삶의 꽃이라는 점에서는 그 뿌리가 같지만 바라보는 방향은 반대 지점이다. 드물게 돈이 안 되는 것 중 하나가 시이다. 그런 시에 인생을 거는 시인이란 대체로 돈 앞에서 무능하기 짝이 없고, 그럼에도 돈 앞에서 쉽사리 굽히지 않는다. 무능하기 때문에 무관해지고 무관하기 때문에 무심해지고 자유로운 건지도 모른다. –본문

돈과 땔래야 뗄 수 없는 것이 현실의 삶이지만 그럼에도 돈 앞에서 굽히지 않는 것이 시의 자유로움이라 말하는 저자의 이야기를 듣고 나서야 나는 내가 가지고 있던 이 책에 대한 편견을 내려 놓고서 책을 마주하게 되었다.

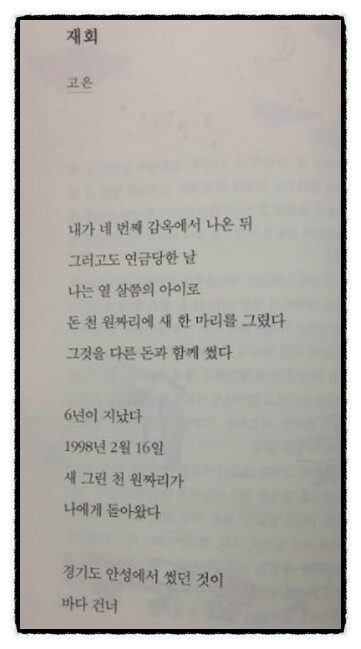

영화 세렌디피티의 한 장면과 같은 일이 고은 시인에게도 일어났나 보다. 6년 전 장난스레 적어 놓았던 새가 그에게 다시 돌아오는 동안 그 새는 경기도 안성을 지나 돌고 돌아 제주도에서 마주하게 된다. 6년이란 시간 동안 얼마나 많은 이들의 손에 걸쳐 나타나게 된 것일까. 그 새를 마주하며 반갑게 인사하는 그는 얼마 전 강연회에서 뵙던 모습과 오버랩 되어 보이며 흐뭇한 미소를 짓게 한다.

부유한 시인은 떠올려지지 않는 것은 왜 그런 것일까. 베스트셀러로 이름을 널리 알린 시인들조차도 왠지 모르게 배를 곪으며 어려운 시기를 보냈을 것만 같은데 천양희 시인은 그런 시인들에 대한 편견들에 대해서 나지막이 그의 이야기를 들려주고 있다. 세상에 대한 빚을 갚기 위해 그는 시를 쓰고 모든 죄를 품어서 내놓는 것이 시를 통한 발아라고 하니, 가슴 속에 이러한 시를 품고 있는 것 만으로 우리 모두는 부자가 될 수 있을 터인데 삭막한 우리에게 있어서 시는 그저 그들만의 소유로만 여전히 전해지고 있기에 씁쓸하기 그지 없다.

처음 이 책을 마주했을 때 멈칫했던 것과는 달리 읽으면서 소리 내어 웃기도 하고 때론 그 안의 의미를 곰곰이 생각해보며 나름 즐겁게 이 책을 마주했다. 전혀 어울리지 않을 것만 같았던 돈과 시 속에서 탄생한 이 책의 또 다른 이야기들이 나타나기를 기다려 본다.

|