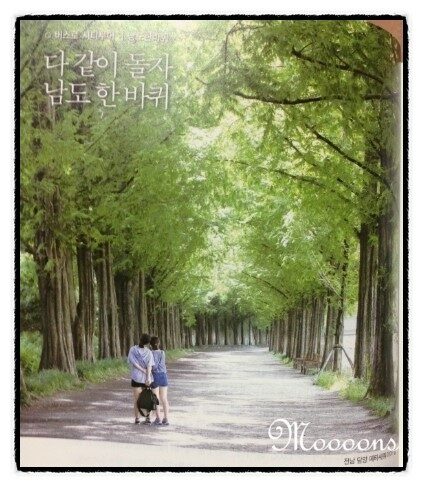

이미 여름휴가를 다 써버리고 난 이후지만 여전히 어딘가로 떠나는 것에 대한 갈망이 식지 않은 8월에 광주를 기반으로해서 소쇄원과 죽녹원, 메타세콰이아길을 지나 곡성 기차마을까지의 하루치기 여정이 이 안에 담겨 있었다. 푸르름만 보아도 그저 행복해지는 따사로운 햇살 아래, 주말 하루 동안 시간을 내어 가보고 싶어지게 하는 이야기가 아닐 수 없다.

서른 즈음에 다니던 회사를 그만 두고서 헌 책방 가게를 열었다는 윤성근씨가 말하는 브레히트의 이야기를 듣고 있자면, 나는 아직 생경하기만 한 '브레히트'의 시집들을 찾아 읽어보고 싶어진다. 아픔이 고스란히 전해진다는 그의 시집들을 보며 이제서야 그 아픔을 이해할 수 있는 나이가 되었다는 이야기를 들으며, 나도 지금이라면 이해할 수 있지 않을까, 라는 기대감과 미로에 빠져버린 그들의 심정을 조금이나마 헤아려보고자 하는 여러갈래의 마음이 동시 다발적으로 일어나게 된다. 책을 통해 책을 보게 하는 이야기. 브레히트를 그렇게 만나게 되었다.

여름이라 하기에는 왠지 서늘한 바람이 낯설기만 한 8월의 중반에 9월호 샘터를 읽으며 다가올 가을을 먼저 만난 기분이다. 점점 추워질 일만 남아있는 지금, 샘터 덕분에 따사로움을 담아 간다.