광수생각을 언제 보았는지 기억마저도 까마득하지만 한 가지 확실한 건 당시에는 그 안에 담겨 있던 내용 보다는 그림과 글자체에 더 많은 관심을 가졌다는 것이다. 훤칠한 외모의 주인공도 아니고 무언가 평범한 듯 하지만 우스꽝스러운 그림도 여러 번 따라 그렸으며 특히나 특유의 글자체를 닮아보려 여러 가지 펜을 가지고 연습하곤 했었는데, 요보다는 주변의 것들에 관심을 많았던 학창시절의 나를 뛰어 넘어 다시금 이렇게 마주한 그의 이야기는 그때보다도 더 선명하게 나에게 각인되는 느낌이다.

세상의 주인공은 나 자신이라고 이야기들 하지만 실제 내가 마주해왔던 나의 삶은 주인공보다는 조연의 삶이 주였던 것 같다. 다들 잘 풀려서 잘 지내고들 있지만 대체 왜 나는 아직도 이렇게 제자리에서 맴돌고만 있는 것일까, 라는 투정을 하고 있을 즈음 산을 오르면서 깨달은 생각은 단 하나였다. 어차피 오르기 위해서는 저 고개를 또 넘어야 하고 고개를 넘기 위해서는 한 발 한 발 무거운 발걸음을 옮기는 수 밖에 없으며 그렇게 가는 순간들은 숨이 컥하니 막힐 듯한 느낌이지만 그렇게 한걸음 한걸음 옮긴 발걸음이 나를 정상으로 오르게 한다는 것이다. 그러니까 매 걸음마다 이렇게 어려울 것을 알면서, 그리고 다시 내려올 것을 알면서 내가 이 곳에 왜 와있나, 라는 생각이 들기도 하지만 이왕 시작된 것이기에 계속 가야만 하고 그렇게 투덜거리며 가다 보면 마주하게 되는 정상을 보면, 이 모든 것이 그리 나쁘지 많은 않았다는 위안이 들게 된다. 산다는 것이 그런 것이 아닐까. 그 앞에 있을 때는 그것이 소중한 것인지 몰랐지만 알고 보면 다 반짝이는 날들이었다는 사실을 말이다.

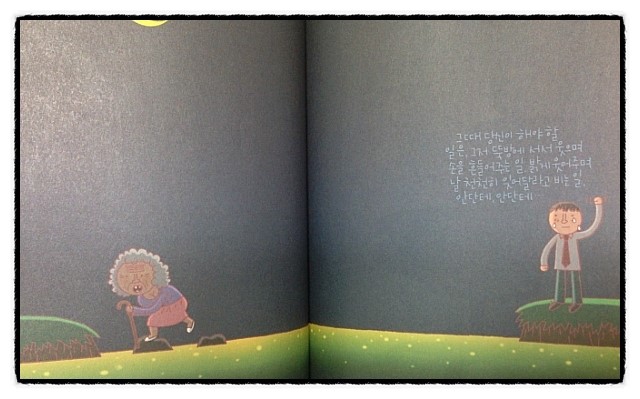

치매를 앓으셨던 어머니를 모시고 있었던 그의 이야기가 담겨 있어서인지, 중반부에 등장하는 어머니에 대한 기억들은 읽어 내려가면 갈수록 송연해지게 된다. 치매란 힘겹게 건너왔던 징검다리를 다시 되돌아가며 그 징검다리마저 지우는 것이라는 이야기를 하는 저자를 보면서, 그러한 부모님을 보며 할 수 있는 것은 최대한 자신을 천천히 잊어주십사 바라는 것뿐 이라는 말에 울컥함이 솟아 오른다. 치매를 앓고 있는 당신도 아프겠지만 지켜봐야 하는 이들과 모든 것을 기억하고 있는 이들에게 더욱 고통스럽게 느껴지는 이 병에 대해서 남겨질 사람들에게 있을 마지막 정을 오롯이 당신이 책임지고 가져가시는 병이라고 이야기 했던 지인의 이야기가 떠오른다. 그렇게 힘겹게 모든 것을 지우고 가는 그들의 마지막은 평온하길 바라본다.