책을 읽으면서 느끼는 감정들이라고 한다면 감동, 기쁨이나 슬픔, 아련함, 답답하거나 울분을 토하게 되는 상황들, 깔깔 소리 내며 웃는 것들 뭐 이런 느낌 정도가 들지 않나 싶다. 누군가 이 책을 읽고 나서의 대한 느낌을 단 하나로 설명하라고 한다면 나는 단연코 ‘통쾌함’이라고 말할 것이다. 일반적으로 여느 책에서는 느낄 수 없었던 그 후련함. 입안 가득 민트를 담고 있는 듯한 그 청량함 느낌이 이 한 권을 책을 통해 가슴 깊이 느낄 수 있다. 미술관에 가서 작품들을 봐야겠다고 생각한 것은 얼마 전의 일이다. 잘은 모르겠지만 책이 아닌 실물을 마주했을 때만 비로소 두 눈에 들어오는 붓 터치와 같은 그 미묘한 것들을 보면서 ‘아, 이래서 미술관에 와서 관람을 하는 구나.’라며 알게 되었다. 문제는 미술에 대해 문외한이다 보니 미술 자체에 대한 편견 혹은 미술은 이것이다, 라는 어줍지 않은 틀을 가지고 바라보게 된다는 것이다. 미술관이라는 장소에 대한 경외심 때문인지 모르겠지만 그곳에 들어서기 위해서는 옷 차림새에서부터 무언가 그 곳에 어울려야만 할 것 같고 그렇기에 좀 더 단정하고 조심스럽게 행동하게 되는 듯 하다. 어느 작품 앞에 서서는 대체 이 작품은 무엇 때문에 이 곳에 걸려있는 거지? 내가 그려도 이거보단 낫겠다 혹은 이것도 예술이란 걸까? 라며 도통 이해할 수 없는 그림을 앞에 두고서도 겉으로는 모든 것을 이해했다는 듯이 초연하게 바라보고만 있어야 할 것만 같은 곳이 미술관이기에, 그 곳에 가면 또 다른 가면을 쓰고 작품들을 보고 있는 것만 같았다. 하지만 역시나 미술관 안이기에 그 누구에게도 나는 이런 내 모습을 섣불리 이야기 할 수가 없다. 왜냐하면 이 곳을 고고한 미술이 있는 미술관이니까. 세상이 온통 미술로 장식이 되는데, 외려 갤러리 안은 미술과는 전혀 담을 쌓은 듯한 생경한 공간으로 존재한다. 때론 쓰레기에 가까운 잡동사니들이 설치미술이란 이름을 꼬리표로 붙인 채 버티고 서있다. 황당할 정도로 못 그린 그림이 가히 폭력적으로 감상자를 노려보기도 한다. 미술전시라고 갔는데 요상한 음악과 흐릿한 비디오의 영상이 공간을 점령하고 있기도 한다. 때론 유치원생도 저 정도는 찍겠다 싶은 사진들이 성의 없이 몇 점 걸려 있기도 하다. 어떤 장면은 너무 추악해서 거의 구토를 유발할 지경이다. 그런데 왜 미술인가? –본문 서문을 읽으며 나는 그 어느 때보다도 설레임을 넘어선 흥분과 같은 동요를 맛보고 있었다. 정말 마음 잘 맞는 친구를 만나서 그 어디에서도 털어놓지 못한 캐캐묵은 비밀을 쏟아내며 죽이 맞아 신나게 이야기 하는 모습. 그 느낌을 바로 이 곳에서 만나게 되었다. 미처 할 수 없었던 미술에 대한 나의 진짜 식견을 비로소 끄집어 낼 수 있었던 것이다. 고등학생 때 자신의 자화상을 그리는 수업이 있었다. 자화상을 그리고 나서 그 모습을 석고판에 다 그대로 복원하는 것이 그 달의 수업 내용이었는데 자화상은 얼떨결에 A+을 받고 나서 그 석고판에 그 모습을 옮겨 조각하는 작업을 하게 되었다. 날카로운 조각 칼 덕분에 매끄럽게 석고를 깎아 내릴 수는 없었지만 대략적인 윤곽이 드러나고 그렇게 집에 와서도 몇 시간이나 열심히 한 뒤 담당 선생님께 제출한 날, 나는 충격적인 말을 듣게 되었다. ‘어머, 이건 괴물 같다. C!’ 그 한마디를 남기고 횡 하니 돌아선 선생님은 그 옆의 친구에게는 A+을 주곤 유유히 사라졌다. 이유인 즉, 조각 후 표면을 매끄럽게 사포로 다듬은 친구의 것은 보기 좋지만 조각한 칼의 느낌이 그대로 살아 있는 내 작품은 괴물과 같다는 것이다. 그래도 그렇지 자화상을 그대로 옮겨 놓았는데 괴물이라니. 아마도 그 이후부터 미술에 대한 편견이 더욱 심해졌나 보다. 미술이란 실제를 그대로 옮겨 놓은 듯, 아름다운 것들만을 표현하는 것이 미술美術, 말 그대로 아름답지 않은 것들에 대해서는 왜 이런 작품들이 미술이라는 카테고리에 담겨 있는 것인지 이해하지 못해 갸우뚱거리며 그 작품을 인정하기는커녕 누구라도 그릴 수 있겠다, 라면서 깎아 내리고 있었지만 그 어디에서 드러내지도 못하고 내 안에서만 끊임없이 외치곤 했다. 이건 예술이 아냐! 라고 말이다.

그러나 현대 미술을 쭉 살펴보면서 급기야 내린 결론은 ‘아름다움’이란 말에 대해 우리가 가지는 보편적인 생각이 너무나 편협했다는 사실이다. 19세기 말엽부터 본격적으로 가동되기 시작한 미술에서의 모더니즘은 한 마디로 가치의 부정이었다. 그들은 우리가 당연한 듯 ‘그렇다’ 혹은 그래야 한다’라고 생각하는 모든 것을 부정하는 데서부터 자신들의 길을 찾았다. 아름다움에 대한 정의마저도 그들은 전복시키고자 했다. 그렇다고 해서, ‘아름다움’ 그 자체가 사라진 것은 아니다. 그보다는 외려 그 영역이 놀라울 만큼 확장되기 시작했다. –본문 작품을 인정하기는커녕 사진기와 같이 동일하게 그려놓지 않는, 그리고 한 눈에 보기에도 아름답지 않은 작품은 예술로조차 바라보지 않는 나에게 저자는 미술에 대한 장벽을 가지고 미술을 바라보는 나의 안목에 대해 심심한 위로이자 충고를 하고 있다. 얼마 전에 미국미술 300년이라는 전시회를 다녀왔었는데 그 곳에는 미국에 내 놓으라 하는 예술가들부터 민간인들까지의 모든 작품을 한 번에 만날 수 있는 곳으로 꽤나 많은 작품이 전시되어 있기에 보는 동안에도 흥미롭게 작품들을 둘러보고 있었다. 그 중 어느 작품인지 뚜렷이 기억나지는 않지만 19세기인가 일반인이 그렸다는 작품이 전시장에 올려져 있었다. 어렴풋이 보더라도 화가가 그린 그림일까? 라는 생각이 스쳐지나 가는 와중에 작품 해설에 달린 일반인이 그린 그림, 이라는 표식을 보자마자 나는 신이 났다는 듯이 ‘어쩐지, 이 부분에 원근감이 전혀 맞지 않아. 구도가 뭔가 불안정해 보여.’ 등등 그 안에서 핀잔거리를 콕콕 집어보고 있었다. 미술관에서 그 동안에 할 수 없었던 지적을 이 그림을 통해 한 번에 쏟아내는 느낌이랄까? 그 어느 곳에서도 할 수 없었던 일을 화가가 아닌 일반인이라는 문구만 보고서는 나는 당당히 내가 아는 얕은 지식을 지식이라며 떠들어대고 있었다.

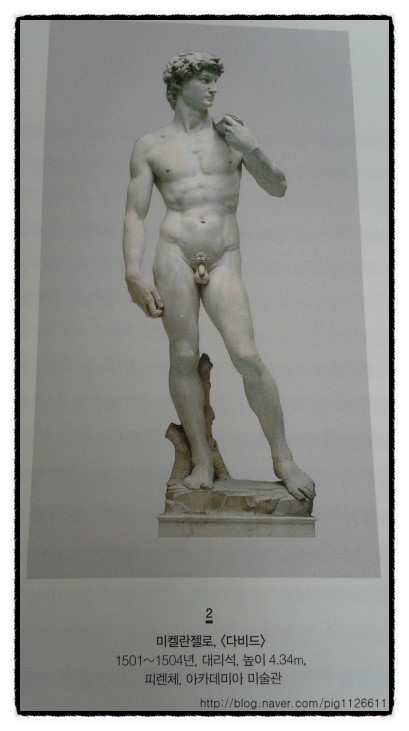

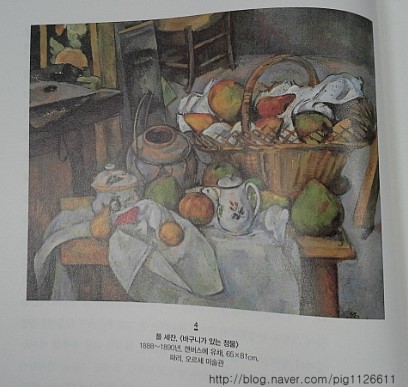

폴 세잔의 <바구니가 있는 정물>. 찬찬히 뜯어보면 그 동안 미술의 기본이라고 할 수 있는 원근감이나 소실점이 철저히 무시되고 있다. 천으로 가려진 부분을 제외한 탁자의 좌우를 보면 방향이 틀어져 있으며 항아리의 주둥이 부분도 일반적으로 우리가 그리는 타원형이 아니다. 기본이 사라진 이 그림을 미술관에서 보았다면, 그리고 그 그림을 그린 자가 바로 폴 세잔이라면 나는 또 아무 말 못하고 머리 속으로만 복잡하게 생각했을 것이다. 이게 대체 왜 명작일까? 라고 말이다. 물론 가로수가 길게 늘어선 멋진 시골길을 사진으로 찍어보아도, 소실점이 있다고 느껴지긴 한다. 하지만 사진기의 눈은 사람의 눈이 아니다. 즉 두 개짜리 눈동자가 아니라 한 개짜리 눈으로 본 세상이다. 게다가 셔터를 누르는 순간 카메라의 눈동자는 거의 미동도 하지 않는다. 르네상스 식 원근법으로 세상을 바라보려면, 우리의 눈은 한쪽만 있어야 하고, 어떤 사물이나 풍경을 볼 때 눈동자를 한 번도 움직이지 않고 정지된 상태에서만 보아야 한다. 그런데 당신의 세상을 볼 때 과연 그렇게만 보고 있는가? –본문 사진기 속에 있는 대로 그대로 그려야지만 아름다움을 인정하는 르네상스 시대의 사고방식에만 틀에 박혀 있는 나에게 세잔 뿐만 아니라 피카소 또한 그의 작품으로 그 틀을 깨어버리라 조언하고 있다. 있는 그대로라고 믿는 세상은 하나의 눈으로 본 세상이며 그토록 있는 그대로의 모습을 주창하는 인간은 어떠한 대상에 대해 자신들이 명명한 이름으로서 존재를 인식하며 그 형태를 잃어버린 것에 대해서는 가차없이 쓸모 없다며 버리게 된다. 그렇다면 어떠한 것이 존재한 다는 것을 무엇일까? 진실로 그 형태의 본 모습은 무엇이란 말인가?

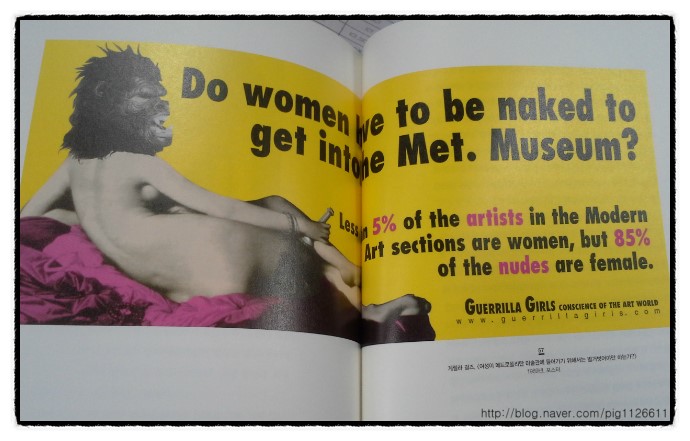

우리는 도구를 만들어 사용한다. 나무를 뚝딱뚝딱 자르고 다듬어서 책상을 만든다. 쇠를 녹이고 붙이고 자전거를 만든다. 그리고 우리의 목적에 따라 그 이름을 붙여주고, 우리 마음대로 사용한다. 그 도구로서의 유용가치가 떨어지면 낯설고 쓸모없는 하나의 사물로 전락시켜버린다. 좀 더 극렬하게 말하자면, 우리가 죽은 자를 땅에 묻는 것은 그가 우리와 더불어 살아가는데 필요한 ‘도구’로서의 의미를 상실했기 때문일 수도 있다. –본문  이 책 속에서 가장 재미있게 본 작품은 게릴라 걸스의 <여성이 메트로폴리탄 미술관에 들어가기 위해서는 벌거벗어야만 하는가?>였다. Do women have to be naked to get into the Met. Museum? Less than 5% of the artists in the Modern Art sections are women, but 85% of the nudes are female. 진정 통쾌한 글이 아닌가 싶다. 틀을 깨고 미술을 바라봐야 할 뿐만 아니라 미술 자체에도 틀을 깨야 한다는 이 내용을 보며 마지막까지도 통렬한 통쾌함을 맛보고 있었다. 미술을 이렇게 알싸한 페퍼민트를 곱씹으며 음미하게 될 줄이야. 답답했던 체증이 한 번에 사라지면서 시원하게 뚫린 느낌이다. 어디서도 만나 볼 수 없었던 미술에 대해서 만날 수 있는 이 책과의 조우 덕분에 미술에 대한 편견과 틀을 깰 수 있었다. 이게 작품이라고? 라는 생각을 한 번이라도 해봤다면, 읽어보시라. 읽는 내내 그 물음에 대한 시원한 이야기가 당신을 기다리고 있으니! |