-

-

뭉크 뭉크 ㅣ 다빈치 art 1

에드바르드 뭉크 지음, 이충순 옮김 / 다빈치 / 2005년 5월

평점 :

구판절판

'생의 프리즈'를 구현하기 위해 애썼던 화가, 에드바르드 뭉크. 한 때 그의 작품에 나는 열렬하게 빠져있었다. 내 일생 간절한 소원 중 하나는, 노르웨이 오슬로의 뭉크 미술관에서 그가 그린 그림을 직접 내 눈으로, 아니 시각이라는 감각에만 국한된 것이 아니라 나라는 존재와 그 작품들과의 존재연관을 맺으며 영혼으로 가슴깊이 받아들이며 체험하게 되는 그러한 경험을 해 보는 것이다.

삶의 열정, 사랑, 성(性), 죽음 등 인간 본질적 삶을 다루겠다며(그 유명한 〈생 클루 선언〉에서 알 수 있듯이...) 결연히 선언하고 그것을 구현한 뭉크. 서양미술관련 교양서적들을 주로 다루는 출판사 '다빈치'에서 출간된 《뭉크뭉크》는 이 대작가의 일기, 편지, 단편 소설, 우화집, 미술작품들이 실려있어 뭉크의 팬이라면 정말로 입맛다시게 되는 책이다.

하지만 구성은 칭찬해줄 만해도, 내용에서는 실망스러운 점이 많았다. 왜 그가 한창 '생의 프리즈'의 모티브로 창작의 열정을 불태우던 시기가 아니라 빠리 3년 체류기간 시절의 미공개 일기를 실어놓았는지, 정말 이해가 가지 않았다. 공개 일기가 예전에 우리나라에서 출판되었던 것도 아니고...-_- 아무튼, 이 대작가의 작품을 느끼기에는 미흡한 소위 '미공개 일기'와 편지들은 좀 더 선별을 하고 수록했어야 한다. 뭉크의 내면을 들여다 보기에는 상당히 역부족인 내용들이다. 고흐의 편지들을 엮은 강렬했던 책 《반 고흐, 영혼의 편지》와 상당히 비교된다.

아담과 이브 신화를 모티브로 삼은 듯한 삽화를 곁들인 우화집 〈알파와 오메가〉는 섬뜩하면서도 광적으로 빠져들 수 밖에 없는 설정과 인간 애욕과 유혹에 대한 내용이어서 대만족이었다.

아래는 책에 실린 두 개의 단편 소설 중 하나인〈하얀 고양이〉의 일부와, 〈생 클루 선언〉의 일부를 발췌한 것. 이 짧은 단편 소설 〈하얀 고양이〉의 후반부는 그로테스크한 느낌이 물씬 풍겨나기는 하지만 아래 발췌한 부분은 따뜻하고 아름다운 분위기 속에서 영혼이 정화되는 듯한 느낌마저 든다. 〈생 클루 선언〉은 뭉크 스스로 예술 방향을 설정한 중요한 선언이다.

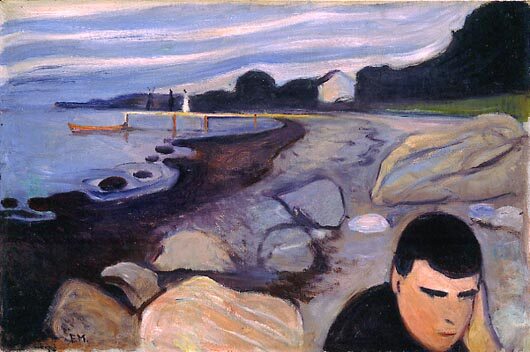

에드바르드 뭉크, 《멜랑콜리》,유채, 1891.

뭉크의 단편 〈하얀 고양이〉 中

...(전략)...

나는 아틀리에에 앉아 있고, 따뜻해진 공간으로 햇살은 떨어지고, 고양이는 햇빛 속에서 평화롭게 잠들어 있다. 정말 안락함이 지배하는 순간이다.

나는 생각의 산책을 떠났다. 나는 노도 키도 없는 작은 보트에 타고 있다. 나는 바닥에 누워서 흔쾌히 물결 가는 대로 배가 움직이도록 내버려뒀다.

나는 키와 돛이 있는 배를 타고서 조정을 해가며 바다의 심연을 재보려고 애썼다. 물론 몇 번 전복되기도 했고, 몇 번은 수심이 얕은 바닥에 닿기도 했지만 역시 역풍 앞에서 돛단배로는 무리였다.

이제 점점 더 거세지는 풍랑에 내 배를 내맡겼다. 어디론가, 나는 인도되었다. 그 무엇으로.

...(후략)...

에드바르드 뭉크, 《병든 아이》, 유채, 1885-1886

생 클루 선언문 초안

...(전략)...

루마니아에서 온 가수들이 등장했다. 사랑, 증오, 동경 그리고 화해의 무대였다. 감미로운 음악은 무대의 다양한 색채들과 하나로 녹아들어갔다. 이 모든 색채들, 무대 장식인 초록의 야자수와 청회색의 바다. 루마니아 사람들의 화려한 의상 색들이 청회색 연기 속에서 아른거린다.

그 음악과 색채들이 나를 사로잡았다. 생각은 가벼운 구름을 타고 그 감미로운 선율을 따라 환희와 광명의 소리 세계로 들어갔다.

나는 무엇인가를 이룰 수 있을 것만 같다. 나는 그것이 아주 쉽게 이루어지리라는 느낌을 받았다. 마술을 부리듯 내 손 안에서 창조되어질 것 같다. 그래 두고보면 알 것이다.

아주 건강하게 드러난 한쪽 팔과 갈색의 강해 보이는 팔을 가진 한 남자의 둥글게 솟은 가슴 위로 젊은 여인이 머리를 파묻고 있다.

그녀는 눈을 감고서 그 남자가 길게 늘어진 자신의 머리카락에 대고 속삭이는 말을 입을 살짝 벌린 채 귀기울이고 있다.

나는 지금 내가 본 것을 그대로 형상화할 것이다. 그래 푸른 빛의 연기 속에다가.

이 순간만큼은 그 두 사람 모두 더 이상 그들 자신이 아니다. 그들은 세대와 세대가 연결되어 있는 수천의 세대 구성원들 중의 하나일 뿐이다.

사람들은 거기서 신성하고 힘있는 사람을 보게 되고, 교회 안에서처럼 머리를 들어 우러를 것이다. 나는 이런그림들을 시리즈로 그리고 싶다.

남자들은 책을 읽고 여자들은 뜨개질을 하는 그런 실내 정경들은 더 이상 그리지 않을 것이다. 내가 그리는 그림은 살아있는 생생한 사람들이 될 것이다. 숨쉬고, 느끼고, 아파하고, 사랑하는 그런 모습의 사람들이어야 한다.

...(후략)...

에드바르드 뭉크, 《생명의 춤》, 유채, 1900