-

-

101가지 흑역사로 읽는 세계사 : 현대 편 - 대공황의 판자촌에서IS의 출현까지 ㅣ 101가지 흑역사로 읽는 세계사

빌 포셋 외 지음, 김정혜 옮김 / 다산초당(다산북스) / 2021년 1월

평점 :

약 400페이지에 달하는 무시무시한 두께와, 세계사라는 나와는 1만광년 즘 떨어진 책을 선뜩 선택할 수 있었던 것에는 흑역사라는 추가적인 단어가 크게 한 몫했다.

흑역사 : 없었던 일로 치거나 잊고 싶을 만큼 부끄러운 과거.

이것이 국어사전에서 정의하는 흑역사다. 사소한 실수보다는 훨씬 중대(?)해 보이는 정의를 갖고 있다. 하지만 우리는 이 단어를 '밤에 이불을 팡팡차며 몸부림치는' 꽤 가벼운 의미로 사용하기도 한다. 과연 역사 속에서 누군가의 흑역사가 어떠한 나비효과를 불러일으켰을까. 세계사라고는 정말 아는 것이 하나도 없는 나는 잔뜩 긴장한 채로 한 손에는 펜을 들고 비장하게 책을 펼쳤다.

그런데 첫번째 이야기가 '초콜릿 칩 쿠키의 탄생기'였다. 어쩐지 김이 팍 새는 느낌. 아, 요것 조금 가볍게 읽을 수 있는 그런 책인가? 하는 기대아닌 기대가 들었다. 흑역사라는 단어에는 조금 못 미치는 부끄러운 이야기들이 만들어낸 위대한 역사. 뭐, 세렌디피티라던가 뭐 요런?

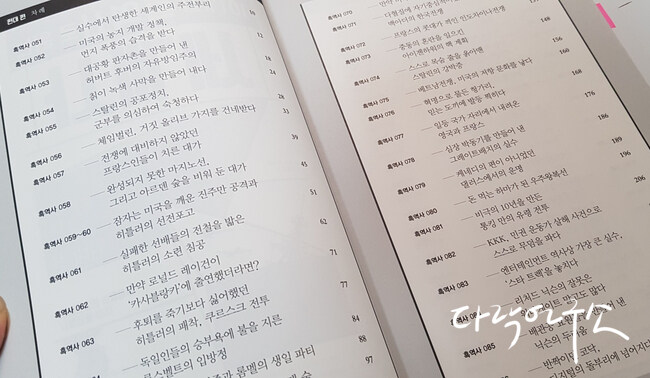

...라고 기대할 수도 있지만, 사실 목차를 제대로 봤다면 그런 기대는 도저히 할 수가 없다. 스탈린, 공포정치, 히틀러, 베트남 전쟁... 그나마 이런 단어들은 어렴풋이 들어본 적이 있기라도 하지, 쿠르스크 전투, 그레이트배치 등등 발음도 하기 힘든 단어들이 목차를 가득 매우고 있다.

그래도 가벼운 마음으로 천천히 '음독'을 해내려갔다. 그리고 곧 내린 결론은. 이 책은 세계사의 야사(野史 : 민간에서 사사로이 기록한 역사)같은 것이구나. 기본적인 역사의 흐름을 알지 못하고는 보면서 실소조차 지을 수 없을 만큼 수준 높은 책이었구나 였다. 마치 영어 공부를 하는 기분이랄까. 한 문장에 모르는 단어가 손으로 꼽을 정도고, 문장은 마치 다른 나라의 문법인 듯 해석하기가 쉽지 않았다. 좀더 집중해서 읽기 위해 음독을 하는 것인데, 발음 연습을 위해서 음독을 하는 기분?!

결국 펜을 다시 집어들고 컴퓨터를 켰다. 제1차/2차 세계 대전 부터 차근차근 검색하며, 누구와 누구의 전쟁인지 연합군 소속이 누구인지 히틀러가 어느나라 사람인지 꼼꼼하게 검색, 필기 하고서야 책이 읽기 조금 수월해졌다.

나는 그렇게 냉전시대 직전까지 책을 읽었고, 책의 각 흑역사당 구성은 매우 비슷하다. 오만했던 누군가가 상황을 오판(흑역사 생성)했고, 그것의 나비효과로 대패했다. 만약 그러지 않았다면, 이런 좋은 결과가 있었을 것이다.

하지만 나는 의문이 들었다. 만약에 그 만약을 하지 않았다면, 과연 좋은 결과만 일어났을까? 그렇다면 지금 현재의 우리의 역사는 그 만약들 때문에 '최악'의 결과를 맞은 것일까? 그 좋은 결과, 나쁜 결과라는 것이 누구의 입장에서의 결과인 것일까?

나는 세상에 만약이라는 것은 없다고 생각한다. 물론 오만하게 오판했던 몇몇 사례들은 안타까운 생각이 많이 들었다. 단 한사람의 오만으로 수천,수만명이 목숨을 잃어야 했던 전쟁들도 있었으니까. 하지만, 그런 사례를 제외한 대부분의 경우는 우리가 일상생활에서 겪는 '기회비용'이었을 뿐일지도 모른다. 각자의 매 순간순간 자신의 판단하에 최선의 선택을 하는 것뿐이고, 그로 인해서 얻는 것도 잃는 것도 존재하는 것이다.

새로운 시점에서 역사를 읽고, 다양한 생각을 해볼 수 있다는 점은 좋았지만, 너무 편협하고 부정적으로 누군가의 선택을 평가하고 있는 것은 아닌가 하는 생각이 들었다. 첫장의 '초코칩 쿠키'처럼 소소하지만 긍정적인 역사도 더 많이 다뤄주었다면 어땠을까. 그러면 읽는 사람도 훨씬 기분 좋게 읽을 수 있었을텐데 하는 아쉬움이 남는다.