요즘은 책을 거의 사지 않는다. 무엇 때문일까? 돈도 없거니와 굳이 책을 사야 한다는 필요성의 부재 때문이다. 필요성의 부재! 그럼 내가 언제 책이 필요해서 샀던가. 그냥 읽고 싶어서 사지 않았던가. 그러고 보면 책은 사치 중의 사차가 아닐 수 없다. 적어도 나에게는 말이다.

많은 이들이 독서의 실용성, 또는 가치에 대해 말하지만, 부자치고 책을 읽는 사람 있나? 물론 있다. 그들이 말하는 독서량은 일 년에 고작 10권 정도에서 +-일 것이다.

내가 책을 읽지 않는 이유 중의 하나는 너무 느리기 때문이다. 느려도 너무 느리다. 요즘 유독 인터넷 글쓰기 관련 글을 자주 접하는데 책은 이미 로직이 바뀌고, 유행도 지난 이야기를 담고 있다. 모르는 사람들이야 사겠지만 나같이 민감한 이들은 철 지난 옷을 사는 것과 같아 절대 사지 않는다.

그렇다면 독서의 의미는 사라진 것일까?

본질은 변하지 않는 법, 아니 변하지 않기에 더 책이 가치가 있는 법이다. 진정한 새로움은 변하지 않기 때문이다. 영원한 것은 늘 새롭다.

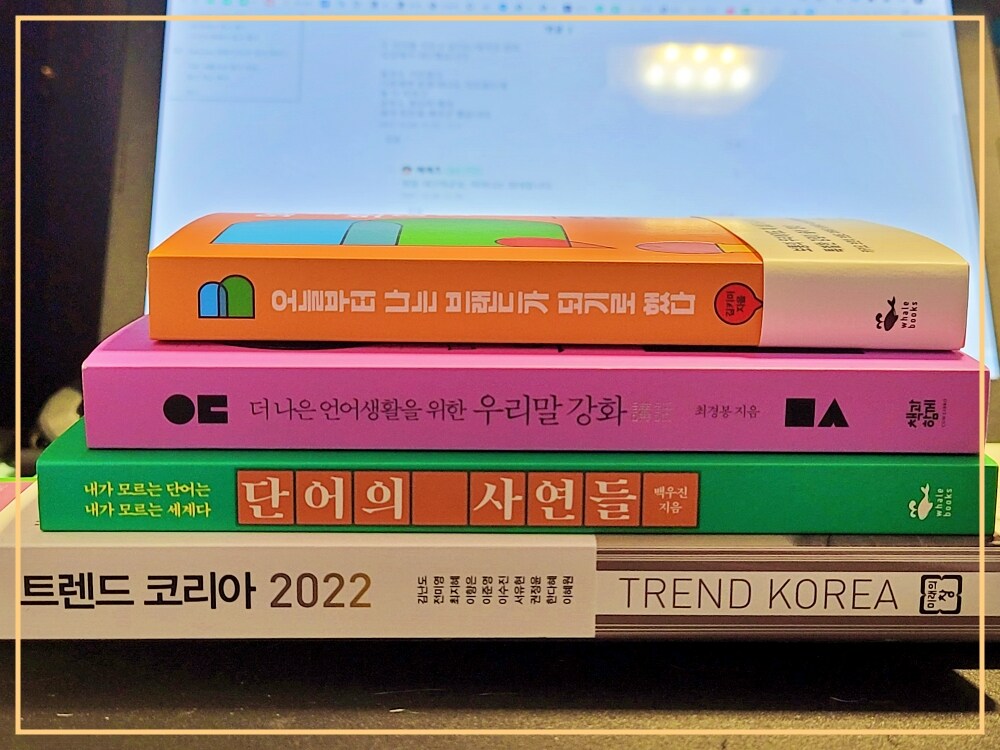

오랫만에 서점에 들러 몇 권을 샀다. 서점에 들어가면 30분 이상 있지 않지만 어제는 거의 1시간을 남짓 서성 거렸다. 책을 꺼내보고 펼쳐보고 넘기기도 하며 책이 주는 매력에 빠져 들었다. 책 내용을 고르려는 집념 때문이기도 하지만 종이책 자체가 주는 묘한 매력 때문에 불필요하게 많은 책들을 꺼내고 넣기를 반복했다. 그리고 최종 네 권을 골랐다.

모든 책이 다 맘에 들지는 않는다. 어떤 책은 필요에 의해 샀고, 어떤 책은 내용이 좋아 샀고, 어떤 책은 표지가 좋아 샀다. 오래가는 책은 내용이 좋은 책이지만, 표지가 좋은 책도 오래 간직하는 편이다.

김키미의 <오늘부터 나는 브랜드가 되기로 했다>는 약간 산만한 느낌이 들기는 하지만 현재의 나로서는 꽤 유익한 책이다. 인문학적 깊이는 덜하지만, 현재를 살아가는 이들에게 도전을 주는 책이기에 기꺼이 좋은 책에 넣고 싶다. 특히 20대의 청년들에게는... 최경봉의 <더 나는 언어생활을 위한 우리말 강화>는 우리가 일상에서 쓰는 단어의 기원과 역사 등을 간략하게 정리한 사전적 성향의 책이다. 난 이런 책을 좋아한다. 내용의 깊이를 떠나 주제 자체가 맘에 든다.

백우진의 <단어의 사연들>은 표지도 맘에 들고, 내용도 꽤 괜찮다. 이 책도 <우리말 강화>와 비슷한 내용이다. 다르다면 이 책은 문법과 구조론에 더 가깝다는 것이다.

미다, 여미다, 스미다.. 등등에 대한 한·중·일의 비교는 흥미롭다. 중국에는 '여미다'라는 말이 없다고 한다. 실제로 문법을 보면 일본과 한국은 거의 일치하지만 중국은 완전히 다르다. 몽골, 한국, 일본은 우랄 알타이어족에 속하지 않던가. 핀란드의 언어학자 구스타프 욘 람스테트와 러시아의 언어학자 니콜라스포페는 우랄알타이어족의 폐기를 주장하기도 하지만 분명 중국과 유럽어와는 확연히 다르다.

김난도 외 <트렌드 코리아 2022>는 사지 않을 수 없는 책이다. 그러고 보니 2011은 사지 않았던 것 같다. 왜 사지 않았는지 의아하다. 이 책 중에서 '나노 사회'가 가장 충격적이었고, 그로 인해 파생된 다양한 형태의 사회변화는 주목할만하다. 워드 코로나라 하지만 2022년은 과연 어떤 세상이 펼쳐질지 걱정 반 기대 반이다.