‘속물’이라는 말을 들으면 돈을 밝히는 사람이 가장 먼저 떠오르는데 꼭 그것만 나타내는 건 아닐지도 모르겠어. 다른 것에는 어떤 것이 있는지 나도 잘 모르겠지만. 여러 가지 계산을 잘하고 생활을 잘하는 사람은 괜찮지 않을까. 생활력 있는 사람 말이야. 난 생활력 없어. 없으면 없는대로 살지 뭐, 해. 난 무기력한 건가. 생활력 있는 사람은 자신만 생각하지 않을 거야. 식구를 생각하고 억척스럽게 굴겠지. 가지지 못한 사람이 갑자기 많이 가지면 그것을 어찌해야 할지 모르고 엉뚱한 데 쓴다고 해. 누군가를 보고 따라하고 경쟁하는 거 말이야. 그건 별로 좋지 않은 속물이겠지. 가졌다 해도 다른 사람과 견주지 않으면 좋을 텐데. 누가 어떤 걸 가지고 있으면 자신도 그걸 가져야 하는 사람도 있겠지. 속물이라 해도 주체성을 가지면 괜찮을 텐데. 주체성이 있으면 속물이 되지 않을까.

여러 사람이 책을 보고 거기에 나오는 속물 이야기를 했는데, 그런 소설은 많은 것 같아. 지금 바로 뭔가 말할 수 없지만. 아주 옛날 이야기가 가장 먼저 떠올랐어. ‘이수일과 심순애’에서 이수일이 심순애한테 그러잖아. “김중배 다이아몬드가 그렇게 좋으냐.” 고(맞는지 모르겠군). 그러고 보면 옛날 드라마에는 가난한 여자가 가난한 남자 뒷바라지를 하다 남자한테 버림받는 이야기 많았지. ‘변신’이었을 때도 이 말 했군. 여자가 남자를 버린 이야기도 있었을 것 같아. 《벌거벗은 임금님》도 생각났어. 이 임금이 가진 건 허영심일까. 가장 멋진 옷감으로 옷을 지어달라고 하고는 보이지 않는 옷감을 보인다고 하잖아. 임금이라면 자신이 멋지게 보이려 하기보다 어떻게 하면 백성이 잘 살까를 생각해야 하는데. 읽지는 않았지만 모파상 소설 <목걸이>도 떠올랐어. 친구한테 빌린 목걸이가 비싼 것인지 알고 평생 고생해서 갚잖아. 친구한테 사실대로 말했다면 그렇게 고생하지 않았을 텐데. 속물한테는 허세도 있군. 그런 거 난 힘들어서 못해. 아니 나도 남한테 좋은 모습 보이고 싶지만 없는 걸 있는 것처럼 하는 건 힘들 것 같아서 싫어. 앞에서도 말했지만, 난 없으면 없는대로 살래.

예전에는 사람이 속물이 되는 걸 부끄럽게 여기기도 했는데, 지금은 그런 사람이 아예 없다고 하더군. 물질만 중요하게 여기는 시대가 와서 그런 걸까. 자본주의 사회에서는 돈이 없으면 살기 힘들지. 그래도 자기 마음을 돌아보고 살면 좋겠어. 돈이나 어떻게 하면 잘살까를 생각하면 마음이 거칠어질 거야. 그러면 남한테 친절함을 베풀지 않는 것뿐 아니라 자신한테도 친절하지 않을 것 같아. 자신한테 채찍질하고 앞만 보고 살라고 하겠지. 그렇게 사는 거 재미없을 것 같아. 내가 게을러서 이런 말을 하는 건지도 모르겠지만. 속물은 부지런할 것 같아. 그런 사람이 있어야 세상이 굴러가겠군. 열심히 사는 사람이 다 속물은 아닐 거야. 그건 나도 알아. 속물처럼 보이면서 다른 사람 몰래 좋은 일 하는 사람도 있지. 그런 사람이 많았으면 좋겠어. 자기 배만 불리려는 사람 말고. 많이 가진다 해도 그게 꼭 좋은 건 아닐 거야. 그걸 지키려고 애써야 하잖아. 어쩐지 속물에서 벗어난 말 같기도 하군.

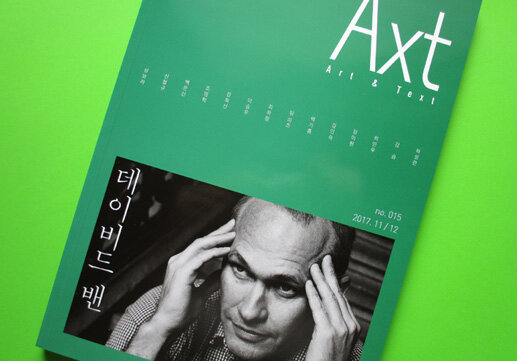

이번에 또 다른 나라 작가와 이야기를 했어. 《자살의 전설》을 쓴 데이비드 밴이야. 그 책 읽지 못하고 이야기만 들어봤어. 자신이 경험한 것을 썼다고 하더군. 데이비드 밴은 학생한테도 자기 식구 이야기를 쓰라고 한대. 그것을 쓰고 싶은 사람도 있겠지만 쓰고 싶지 않은 사람도 있을 텐데. 난 꼭 써야 하는 건 아니다 생각해. 소설에 우리 삶을 담아도 괜찮고 아주 다른 걸 써도 괜찮다고 생각해. 이러면서 좀 다른 소설을 보면 ‘알기 어렵다’ 말하기도 하는군. 영어를 한국말로 옮기는 조영학은 스티븐 킹이 환상이 아닌 현실 이야기를 써서 아쉽다고 했어. 난 스티븐 킹 소설도 그렇게 많이 못 봤어. 알 수 없어서 무서운 것도 있지만, 아주 잘 알아서 두려운 것도 있지. 현실을 있는 그대로 보여줄 수도 있고 환상을 빌려 현실을 보여줄 수도 있겠지.

몇번째였는지 잘 모르겠지만, 악스트에서 백가흠이 쓴 짧은 소설을 보고 알기 어렵다고 했는데, 이번에 실린 단편 <그 집>은 괜찮았어. 소설 같은 느낌이 들지만. 소설을 소설 같은 느낌이 든다고 말하다니. 실제로도 ‘그 집’에 나오는 사람 같은 사람이 있을지도 모르겠어. 아버지가 구두쇠라 해도 자식들한테 빚은 남기지 않았어. 빚을 남기는 부모도 있잖아. 아버지가 세상을 떠나고 오래된 집을 고치려고 했을 때 방바닥에서 돈이 나왔어. 옛날 사람은 그렇게 돈을 모으기도 했지. 본래는 둘째였는데 첫째가 된 형과 동생도 조금 재미있게 보여. 아버지가 세상을 떠나고 나서야 동생은 자신한테 동생이 있다는 걸 알게 되고. 어머니하고 형이 자신한테 동생 이야기를 하지 않은 걸 섭섭하게 여겼어. 난 이 소설에서 무엇이 마음에 든 걸까. 아버지가 빚을 지면 안 된다 한 것일지도. 난 본래 그런 마음으로 사는데. 무엇 때문인지 나도 잘 모르겠어. 그럴 때도 있는 거지. 형과 동생이 세상과 좀 떨어져서 살아선가. 그래도 둘은 조금 달라. 그게 재미있는 건지도.

희선