-

-

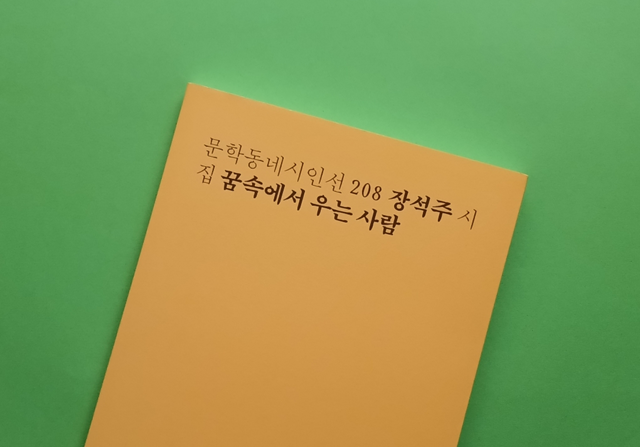

꿈속에서 우는 사람 ㅣ 문학동네 시인선 208

장석주 지음 / 문학동네 / 2024년 3월

평점 :

얼마전에는 장석주가 쓴 인문 에세이 《에밀 시오랑을 읽는 오후》를 만났다. 이번에는 시집 《꿈속에서 우는 사람》을 만났다. 시는 아주 오랜만에 만난 듯하다. 예전에 시집 한권밖에 안 봤을지도. 처음 시로 만나서 시인으로만 알던 때도 있다. 얼마전에도 한 말이다. 장석주는 시뿐 아니라 여러 글을 쓴다. 책을 아주 많이 본다고 들었다. 지금도 다르지 않겠지. 몇해 전보다 책이 덜 나오는 것 같기도 하다. 장석주가 쓴 책 많이 안 봤는데 이런 말을 했구나. 책은 안 봐도 책이 몇달에 한권 나온 적 있어서. 내가 새로 나오는 책을 다 아는 건 아니구나. 거의 우연히 장석주 책이 나온 걸 알았다. 이번 시집도 다르지 않다.

시집을 보면 빼놓지 않고 하는 말이 있는데, 이번에도 다르지 않다. 이 시집 《꿈속에서 우는 사람》에 담긴 시 잘 모르겠다. 고양이 파주 수면 양말 통영 어머니. 난 양말 신고 자면 답답할 것 같은데, 추울 때는 양말 신으면 잠이 더 잘 올까. 고양이 파주 수면 양말 통영은 이 책뿐 아니라 먼저 만난 ‘에밀 시오랑을 읽는 오후’에서도 봤다. 시와 그 책을 비슷한 때 썼을지. 꼭 그건 아닐지도. 평소에 좋아하고 생각하는 거여서 썼겠다. 작가에는 통영 좋아하는 사람 많구나. 예전에 안성에 산다고 들었는데, 지금은 파주에 사는가 보다. 고양이도 함께. 안성에는 친척집이 있다. 거기에 작가가 산다고 해서 조금 신기하게 여겼다. 이제는 아니구나.

새들은 공중의 산책자, 공중은 배와 새들의 사원. 늙은 어머니는 사원의 새들 중 가장 작은 새를 가여워했다. 바람의 서재에서 책을 읽었다. 시냇물의 음악에 귀를 기울였다. 공중에 뿌리를 내리는 새들. 새들이 지나간 자리에 별의 잔해가 뿌려진다. 새들은 공중의 정원에서 키우는 푸른 불꽃이다. (<새>에서, 74쪽)

벚꽃 다 졌다.

꽃 진 자리에 어린잎들이 올라온다.

올해의 슬픔은 다 끝났다.

열심히 살 일만 남았다.

가난은 빛이 모자란 것,

구두 밑창이 벌어지는 슬픔,

해질녘엔 실밥 묻은 옷을 입고

벚꽃 진 길을 걸었다.

살강의 접시들과 저녁밥 짓던 형수,

옛날의 소년들은 다 어디로 갔는가?

나는 잘못 살지 않았으나

저 어린잎만큼 후회가 많구나.

단추 두어 개 떨어진 셔츠는 사라졌다.

당신은 그 자리에서 기다리는가?

자, 네게 건네는

하얀 달을 받아라.

-<벚꽃, 가난, 아나키스트>, 65쪽

앞에 옮긴 시, 잘 모르지만. 벚꽃이 지고 어린잎이 올라오면 올해 슬픔이 다 끝난다니. 정말 그러면 좋겠다. 봄에만 조금 슬픈. 저 말은 벚나무한테 한 말일지도 모르겠다. 슬픔은 봄에만 찾아오지 않는다. 벚나무는 꽃이 지고 어린잎이 올라오면 얼마 지나지 않아 열매가 맺힌다.

새는 공중 산책자구나. 맞는 말이다. 새처럼 날개가 있다면 좋겠다고 생각한 적은 없다. 어딘가에 자유롭게 가고 싶은 사람은 날개 갖고 싶을까. 새는 새대로 어려움이 있을 거다. 늘 날아야 하는 것도 쉽지 않겠지. 이런 생각을 하다니. 나무는 새를 반길 거다. 언제나 같은 자리에 서 있으니 여기 저기 다니는 새가 날아오면 반갑겠다. 바람도. 시와 별로 상관없는 말을 했다.

이 시집 제목인 ‘꿈속에서 우는 사람’은 여기 담긴 시 제목이기도 하다. 이걸 보고 난 꿈속에서 울고 싶지 않다는 생각이 들었다. 깨어서도 울고 꿈속에서도 울어야 하나. 꿈속에서는 왜 울까. 울기보다 두려워할지도. 꿈속에선 뭔가를 잘 못하고 길을 잃어버리기도 하니 말이다.

희선