-

-

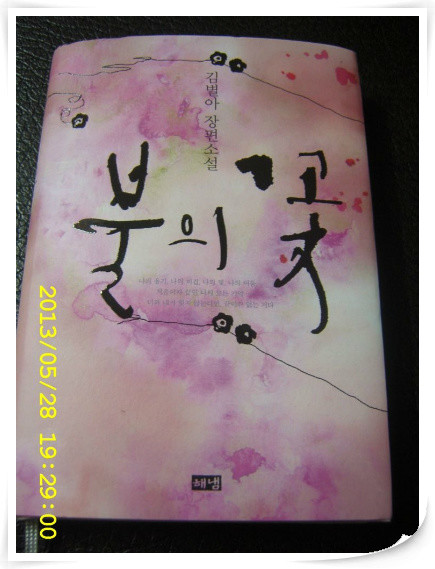

불의 꽃 ㅣ 김별아 조선 여인 3부작

김별아 지음 / 해냄 / 2013년 4월

평점 :

기계문명이 발달하면서 사람내음에 더 심취하게 되나보다.

손글씨의 유행은 이유있는 유행이다.

책의 내용을 잘 살려주는 색감과 처절한듯 아름다운 글자체는 한층 더 특별함을 더해준다.

표지에 많은 애정을 쏟았구나 싶어 표지도 함부로 굴리지 않게 한다.

김별아 그녀는 꽤 저명한 작가이지만 솔직히 난 그녀의 작품이 처음이다.

이전 작품을 접해보지 않아서 단순히 이 한권으로 그녀를 단정지어본다.

그녀는 한단어 한문장 그냥 대충 써내려가지 않는 것 같다.

단어 하나도 신중하게 생각하고 선택해서 쓰는 것 같다.

시대적인 배경을 차지하고도 낯선 단어들이 많아서 각주를 수시로 보아야만 문맥의 뜻을 이해하는 경우가 많았다.

페이지가 많지 않은데도 솔직히 난 쉽게 읽을 수가 없었다.

문장이 길지도 않지만 심사숙고해서 쓴 문장은 한구절 한구절 섬세했다.

막 대하지 않고 소중하게 다루는 것같은 느낌은 쉽게 읽지 말고 한자한자 새김질해야 할 것 같은 의무감을 지어주었다.

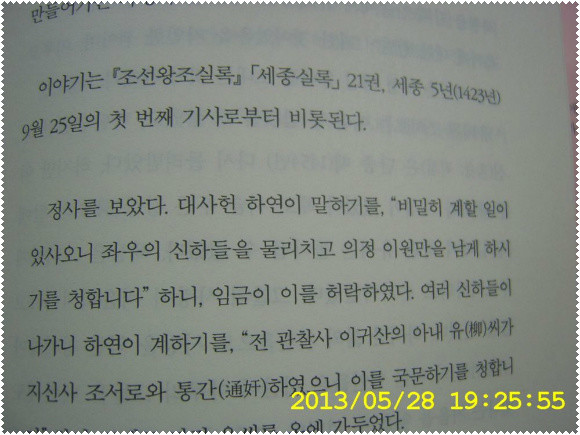

이야기의 실마리를 밝히고 있다.

한줄의 기사와 그녀의 상상력이 만나 탄생한 불의 꽃.

언젠가 나도 이 기사를 접한 적이 있는데 작가의 눈과 귀는 우리가 보지 못한 것 까지 보게하는 능력을 지녔나보다.

서로와 녹주

서로는 아버지의 정이 그리운 아이였다. 그의 어미는 자신이 받지 못한 사랑의 화증을 아들에게 고스란히 옮겨 넘치는 간섭을 아들 서로에게 쏟아부으며 행여라도 제어미 청화당이 사랑했던 채심의 딸 녹주와 정분이 날까 노심초사 경계심을 늦추지 않는 여인이였다.

서로는 소심하면서 사랑에 목마른 아이였다. 부모를 잃고 입을 닫은 아이에게 녹주라 처음으로 이름지어주었다. 둘은 그렇게 서로에게 의미가 되어갔다.

그들의 사랑은 더뎠고 조심스러웠다. 사랑을 확인하는 것은 순간이엿고 찰나였다.

찰나의 사랑을 놓치지 못해 그들은 오랜세월을 방황했다.

불의 꽃에 덴 자국은 짧았지만 강렬했다.

첫정을 잊지 못하는 그들에게 운명의 가혹했다.

원초적 사랑이였던 그들이 다시 재회했을 땐 간통이라는 굴레가 씌워졌다.

오랜세월을 돌고 돌아 사랑을 확인하는 그들의 이야기는 긴장감보다는 뭉근하게 졸아드는 냄비를 보듯 갑갑했다.

젊은 날에 그들에게 드라마틱한 전개를 입혀주지 않고 긴 세월을 지나도 변할 것 없는 원숙한 나이에 그들에게 불장난처럼 극적인 재회를 안겨주었다.

똑같이 새긴 불의 꽃이였지만 그녀에게만 세상은 치명상을 주었다.

시대의 잣대가 만든 아픔이다.

그녀의 작품 채홍을 뒤늦게 탐색해봐야겠다