-

-

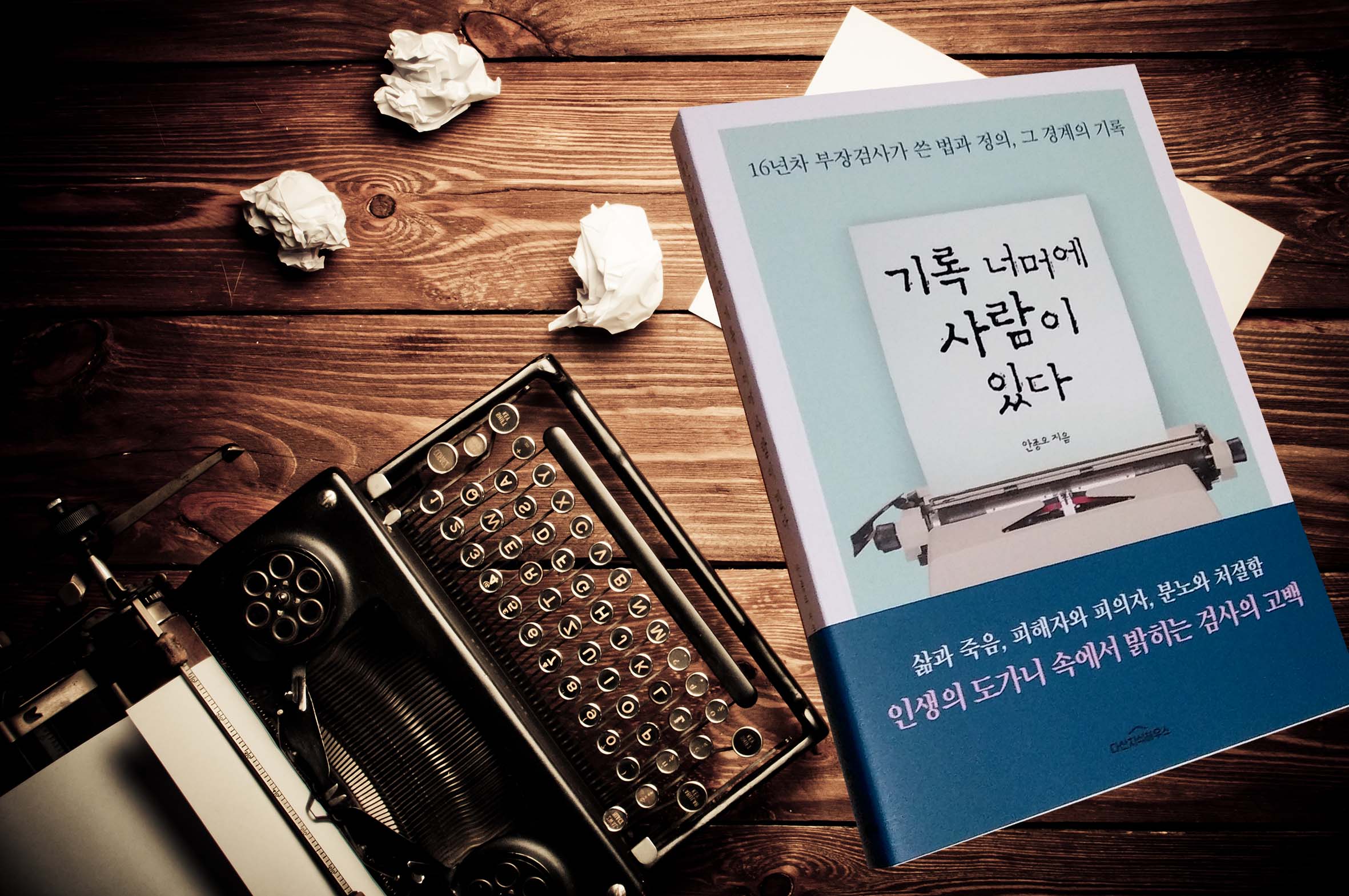

기록 너머에 사람이 있다 - 16년차 부장검사가 쓴 법과 정의, 그 경계의 기록

안종오 지음 / 다산지식하우스(다산북스) / 2017년 2월

평점 :

절판

16년차 부장검사가 쓴 법과 정의, 그 경계의 기록.

기록 너머에 사람이 있다

사건 하나에 적어도 하나의 인생이 걸려 있다.이것을 잊지 않고 검사라는 직업을 잘 수행하고 있는 안종오 작가의 기록이다.

글이 무척 감성적이다.딱딱한 글이 이어질 것이며, 영화 같은 액션 장면에 살벌한 수사 과정, 범죄자와의 밀당 등등...

이런 것들이 주욱 나올 것 같았는데, 아니다.

많은 사건 이야기를 나열하고 있으나 읽어나가다 보니 결국

남의 일생이 달린 사건을 일단은 법이라는 잣대로 살펴봐야 하는 직업에 대한인간적 고뇌와 번민,

남편으로서, 아버지로서 부인과 자식에게 충분히 시간을 내주지 못한 데 대한 미안함. 오히려 이런 부분에 초점이 맞춰져 있다.

무관심 속에 방치되어 떠돌던 소년의 범행,

잘못을 저지르고도 법적으로 걸릴 게 없다며 악마의 모습으로 조사에 임하는 피의자,

엉겁결에 가해자로 의심받다가 확정된 사람들,

순간의 판단 착오로 뺑소리를 벌이는 이...

수많은 사건들 속에서 안종오 작가가 검사로서 또 인간으로서 발견한 틈과

동물적 감각에 의한 상황 판단으로 사건을 해결하는 모습들이

왜 나는 통쾌하다기보단 안도하는 느낌으로 다가올까.

"세상 사람들은 어떤 사람이 나쁜 일을 당하면

'그 사람이 평소에 무너가 잘못을 했겠지'라고 생각하는 경향이 있다."

정말 무서운 선입관이 아닐 수 없다.

구속되어 실의에 빠졌던 피의자에게 무심코 던진 위로의 한 마디가

자살을 결심했던 이의 마음을 무너뜨리고,

결백을 주장하던 이에게 자백을 받아내고,

대신 범행을 뒤집어쓰려던 이에게 진실을 말하게 만드는 큰 힘이 된다.

그야말로 사람을 바꾸는 한 마디가 아닐 수 없다.

작가는 이런 위로의 말들이 꼭 피의자나 범죄자에게만 필요한 것은 아니라고 말한다.

그는 본인, 자기 스스로에게도 따뜻한 관심이 필요함을 깨달았다.

절차 속에 파묻혀 은폐될 뻔한 진실을 파헤치고 그로 인해 억울한 누명을 쓰고 옥살이를 할 뻔했던 피의자를 구해낸 일,

증거 불충분의 살인사건임을 알고는 끝끝내 뻔뻔하게 무죄를 주장하다가

결국 자취를 감춰버린 피의자에 대해 분노하고 아쉬운 마음을 감추지 못하던 순간들...

별의별 사건들이 많이 기록되어 있기에 정말 소설 읽는 느낌이다.

특히 평생 시부모 병수발에 남편 뒷바라지에 아이들 건사까지 하다가남편의 거듭된 외도로 위기를 맞은 여인이

뻔뻔하게 구는 외도녀의 행실에 찰나의 분노를 참지 못해 살인미수를 저지르는 사건을 보며 울컥했다.

다 이긴 재판이라고 생각했는데 배심원들의 판결이 의외로 쏟아지는 경우,

검사로서의 작가는 배심원의 입장에 서볼 생각을 하는 경지에 이르렀다.

진실보다는 진심을 바라는 배심원들이 그의 눈에 포착된다.

그는 검사냐 변호사냐가 아니요, 죄가 확실하냐 그렇지 않느냐도 아닌

누가 더 진정성이 있는가, 이것이 때로 재판을 좌지우지하는 요인이 된다는 것을

후배들이 명심하기를 바란다.

마흔네 살의 부장검사가 쓴 44편의 인생 조각들.

검사가 아닌 한 인간으로서 기록한 이야기, 제법 따뜻하다.