-

-

살아남은 자들이 경험하는 방식 - 김솔 짧은 소설

김솔 지음 / arte(아르테) / 2020년 5월

평점 :

김솔, 살아남은 자들이 경험하는 방식

현시대의 미덕은 인내와 순응이 아니라 저항과 파괴이다.

이 말을 방증이라도 하듯 쌍둥이 <형제>는 하나의 범죄를 두고

자신이 범인인 척 상대가 범인인 듯 가장해대며

서로를 물고 뜯고 싸우며 대중을 속이고 우애와 반목을 보인다.

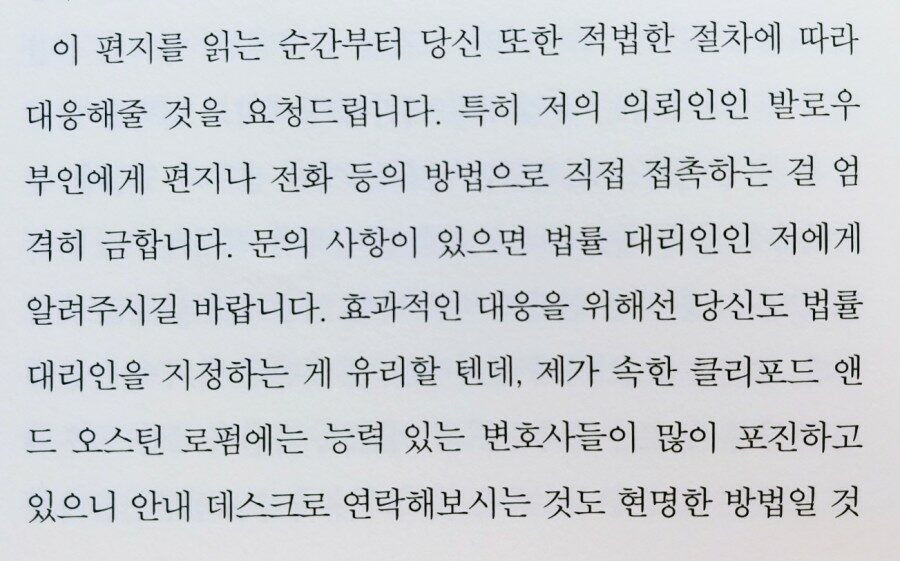

추억을 활용할 작정입니다.

궁지에 몰리면 하나같이 그렇게 단순한 방법에 의지하여

길을 찾기 마련이니까요.

때로 어리석은 사람이 등장한다.

상대를 지독히도 신뢰하는 그의 어리석음은

자신을 배신하고 다른 사람에게 정착하는 상대의 진심을 끝내 알지 못한다.

귀 막고 생각하는 것마저 막는다.

그런 상태로 사회생활을 한다.

그는 어쩌다 저런 <믿음>을 가지게 되었을까?

그늘은 걷지 못하는 늙은 그림자들이 몸을 펼쳐둔 하늘이니까.

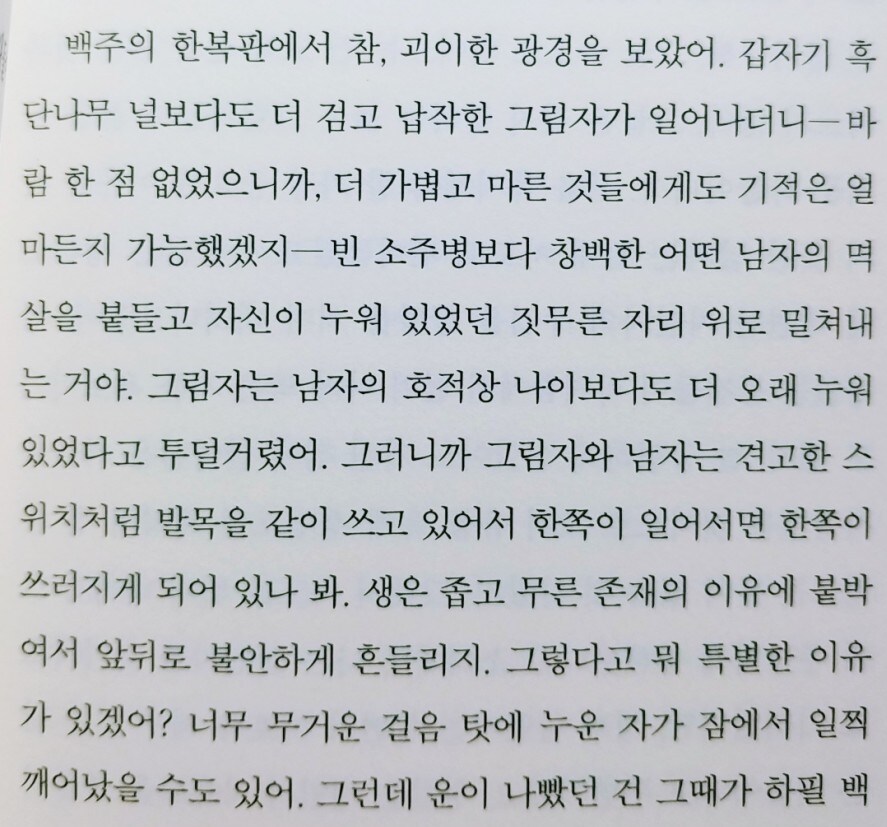

작가는 <그림자>와 남자가 견고한 스위치처럼 발목을 같이 쓰고 있어서

한쪽이 일어서면 한쪽이 쓰러지게 되어 있다고 설정했다.

그렇게 생은 좁고 무른 존재의 이유에 붙박여서 앞뒤로 불안하게 흔들린다.

우리의 일상이 기묘하게 흔들리며 틈을 벌리는 순간은 아무 데서나 튀어나온다.

마치 <살아남은 자들이 경험하는 방식>을 독자가 경험하며

자조의 웃음과 기발함에 대한 감탄과 허탈함의 씁쓸함을 내뱉듯 말이다.

김솔 작가의 짧은 소설 40편 중 1부를 끝내고 2부로 들어가면서

'빨리 리뷰를 써내지 않으면 나중엔 할 말이 완전히 없어지겠다'는 생각이 들었다.

그리고 키보드 위에 손을 올리는 순간, 이 소설에 대해 내가 뭐라고 주절댈 수 있겠나... 좌절했다.

국적도 나이도 성별도 모두 다른 등장인물의 찰나의 순간을 포착해

살아 있는 내가 미처 생각하지 못했던 부분을 들먹이는 김솔 작가.

이 40편의 단편들 속에서 작가는 자기 머릿속에 든 역사적이고 과학적인 사실과 신화를 몽땅 동원해

나를 예측 불가능한 세계로 끌어들이고 몇 방 먹이며 흔들어대다가

'김솔 짧은 소설'답게 이야기를 뚝 끊어 내용이 이어지면 좋겠다고 아쉬워하게 만든다.

이제 내가 조용히 들어줄 차례다.

마치 자기 자신에게 말하는 듯 꾸며낸 책의 첫 문장(아아! 이 문장은 본문에도 들어가지 못했다)은,

아마 독자를 향한 은근한 권유일지도 모르겠다.

'내 소설을 읽었으면 이제 나에게 뭐든 말해봐'라는 느낌이랄까.

여자인 줄 알았어요, 미안해 김솔 작가라고 입 속으로 말을 삼키게 하는 소설,

기존의 방식을 탈피해 보라고 농담을 거는 "살아남은 자들이 경험하는 방식"이다.