-

-

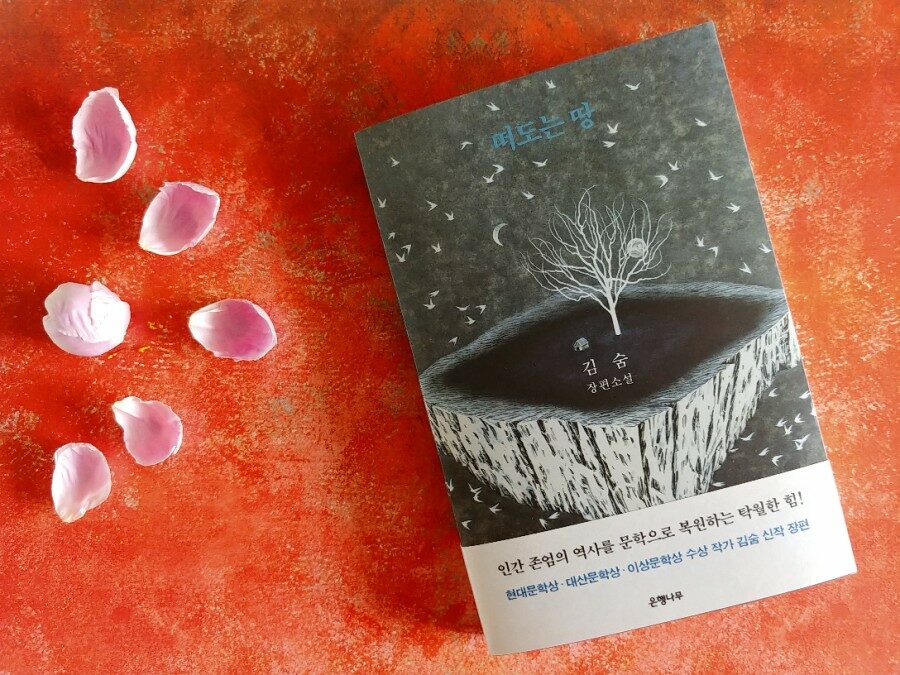

떠도는 땅

김숨 지음 / 은행나무 / 2020년 4월

평점 :

떠도는 땅, 엄마 나는 어디서 왔어요?

구멍은 제때 꿰매지 않으면 커지지요

걷잡을 수 없이 커져서는 인생을 집어삼키고 말지요.

1937년 가을, 러시아 신한촌에 살던 조선인 17만 명은 스탈린 정부에 의해 강제 이주를 당한다.

소비에트 경찰은 700호가 넘는 집집을 돌아다니며 일주일치 식량과 당장 입을 옷가지만 챙겨

사흘 뒤 혁명 광장에 모일 것을 명령한다.

러시아에서 나고 자란 사람들도 모습이 조선이라면 무조건 강제 이주 대상이었고

조선인들을 실은 화물열차 안은 그들의 오물로 뒤덮인 짐칸이었다.

그들은 춥고 배고팠지만 일주일치 식량은 기차가 러시아를 가로질러 중앙아시아로 가는 동안 이미 동났다.

금실은 임신한 몸이었다. 금실의 남편은 보따리장사를 떠나 아직 집으로 돌아오지 않았다.

금실은 남편을 기다렸다가 함께 출발하겠다고 말하지만

그들은 남편이 곧 뒤따라갈 거라며 금실을 다그치고 기차에 타게 했다.

금실은 남편에게 짧은 편지를 남기고 도착지에서 심을 씨앗들을 챙겨 열차에 오른다.

나쁜 생각들은 떨쳐버려라.

인생은 다람쥐 쳇바퀴 같은 거란다.

다람쥐가 죽어야 쳇바퀴가 멈추지.

출산을 앞둔 임산부, 호기심도 많고 말도 많은 아이, 기저귀를 갈아채워야 하는 몸 불편한 노인,

갓 태어난 아기와 그 부모, 아내에게만 귓속말을 하는 남자...

화장실도 없고, 발 뻗고 누울 만한 공간도 없고, 밖을 내다볼 수도 없는 화물칸에서

사람들은 가족끼리 모여 앉아 각자 챙겨 온 식량을 아껴 먹으며

자신들이 과연 어디에 도착할지를 궁금해하고 자신들의 처지를 두려워한다.

그 와중에 끊임없이 아이에게 입조심을 시키는 엄마.

이는 한 마디 잘못 뱉어 반동분자로, 밀정으로 의심받고 처형당했던 역사,

늘 주위를 경계해야 했던 우리 조상들의 고달픈 삶을 드러낸 게 아닐까 싶다.

가을에 출발해 겨울이 되어서야 끝나는 오랜 이동 중에 저마다의 사연을 털어놓는 사람들,

가끔 열차가 멈출 때마다 잠깐의 틈을 타고 전해지는 소식에 공포와 체념을 느끼는 사람들.

그들은 러시아에서 태어났거나 자랐거나 삶의 터전을 일구었으나 끝내 이방인일 수밖에 없었으며

정착할 땅을 갖지 못한 채 끝도 없이 떠돌아야 하는 삶의 표상이었고

목적지도 모른 채 올라타야 했던 열차 속에서 새로 시작할 삶에 피어난 일말의 희망이었다.

인간이 땅을 위해 존재한다는 생각이 들더군.

인간은 살아 있을 때는 땅의 종으로 살다,

죽어서는 썩어 땅의 거름으로 쓰이니 말이야.

그 위 누군가 몸을 조금만 뒤척여도 널빤지는 늙고 병든 수탉이 내는 소리를 낸다

바퀴 달린 미닫이문이 나무에 묶여 뒷발질하는 염소처럼 안달한다

익히다 만 달걀 흰자 같은 하늘

햇빛도 홍시 빛깔인 게 영락없는 내 고향 햇빛

이런 표현들로 나를 마구 달리게 하던 김숨 작가의 "떠도는 땅"은

시간의 흐름도 느끼지 못하게 하는 열차 속 갇힌 어둠과 동토의 추위 때문에

읽을수록 덮고 싶은 마음이 꿀떡 같게 한 책이다.

하지만 어쩌면 진실이요 역사를 외면하는 거 아닐까 싶어 오랜 시간을 두고 끝내 읽고 말았다.

진실은 왜 이다지도 불편한가!

실화를 이야기한 린이한의 "팡쓰치의 첫사랑 낙원"을 보면서도 느꼈던 분노를

김숨의 "떠도는 땅"에서도 느낀다.

소외된 사람들, 열차 안에서 흐름을 주도하는 여성들의 목소리를 통해 잠깐씩 드러나는 그들의 뿌리는

애처롭고 안타깝고 속상하다.

소중히 여기던 씨앗처럼 척박한 땅에 뿌려지는 조선인들.

땅굴집이라 마련한 그곳에서 조선인들은 씨앗처럼 단단히 심기게 될까.

이번에는 단단히 뿌리 내리고 새로운 삶을 향한 희망을 피울 수 있을까.

비극의 역사에서 떠돌며 땅의 종으로 살다 씨앗처럼 뿌려져 땅에 거름처럼 연명한 우리들 이야기

김숨의 "떠도는 땅"이다.