-

-

우리 엄마의 이름은 엄마?

김진빈 지음 / 다독임북스 / 2018년 11월

평점 :

우리 엄마의 이름은 엄마? 숨어 있는 이름을 불러주세요

엄마는 엄마 인생의 절반 이상을 가족에게 맞춰 사느라 스스로를 잃었다!

너무도 당연한 듯 자신의 삶은 뒷전이 되어버린 그들, 엄마.

그래서 수많은 엄마는 오늘도 가족의 밑거름인 양 그렇게 살아간다.

이 삶은 참 불공평하다.

여자는 약하지만 엄마는 강하다?

이런 말 ,누가 만들었을까.

아마 여자에게 엄마라는 이름의 굴레를 씌우기 위해,

엄마라는 역할에 충실하지 못하면 죄책감을 느끼라고,

여자라면 당연히 엄마여야 한다고 생각한 그들?

외할머니는 엄마에게 한숨 돌려라, 라는 말을 자주 했다.

두 눈으로 보지 않아도 엄마의 하루가 숨이 차다는 사실을 알고 있었다.

자식을 돌보는 일에 자신을 돌보는 일은 생각도 못하다가도

가장이 고꾸라지면 당연한 듯 생활전선으로 뛰어드는 삶.

게다가 아내, 엄마, 직업인, 이웃의 역할을 완벽히 해내야 한다는

슈퍼우먼 증후군도 짜증스럽다.

에세이 속 김담미 씨도 그러하다.

연애하는 7년 동안 "담미 씨"로 불렸지만

결혼을 하고 아이를 낳으면서부터 담미 씨는 사라졌다.

"누구 엄마"

이게 새로 붙여진 이름이었다.

정리 해고를 당한 남편 대신 생업에 매달려야 했을 때도

엄마라는 이름은 계속 그대로였다.

남편은 자신의 동굴을 쌓고 그 안에 들어앉아 자기만 생각할 때도

엄마는 엄마로서 아내로서 학부모로서 이웃으로서 종종걸음을 친다.

엄마의 모양은 저마다 다 달라도 사랑은 모두 똑같이 크다는 사실을

진리처럼 마음에 품고 살았다면 얼마나 좋았을까.

나이가 들수록 엄마에게 할 수 없는 말들이 하나둘 늘어간다는 사실이 슬픈 작가.

어렸을 때처럼 조그만 상처도 아무 거리낌 없이 말하고

엄마의 걱정 섞인 말들로 위로를 받고 싶지만

그보다 몇백 배는 아픈 상처를 두고도 행여 엄마가 마음을 쓰지 않을까 싶어

꽁꽁 싸매고 보여줄 수가 없는 날이 다가왔다.

엄마의 억척스럽고 고된 삶을 지켜보는 작가는

자신의 나이 때 엄마가 어떠했을까를 생각해보고 직접 묻기도 한다.

그리고 죄책감이 들 때마다 자신을 위로하는 마법의 주문을 내뱉는다.

"엄마는 엄마 인생을 살고 있는 거야."

엄마라는 단어의 정의는,

남편의 비위를 맞추고 아들의 눈치를 보고 딸의 짜증을 묵묵히 받아주는 사람?

이런 정의가 고스란히 적용되는 사람이 정말 우리의 엄마들.

우리는 그 엄마의 정신을 자신도 모르는 새 이어받아 똑같이 살아가고 있는지도?

엄마와 어린 딸의 이야기를 지나, 이름을 잃어버린 엄마와 성인이 된 딸의 이야기,

엄마의 이름을 되찾기 위한 노력 등이

엄마와 딸의 시선으로 교차되며 그려진 에세이, "우리 엄마의 이름은 엄마?"이다.

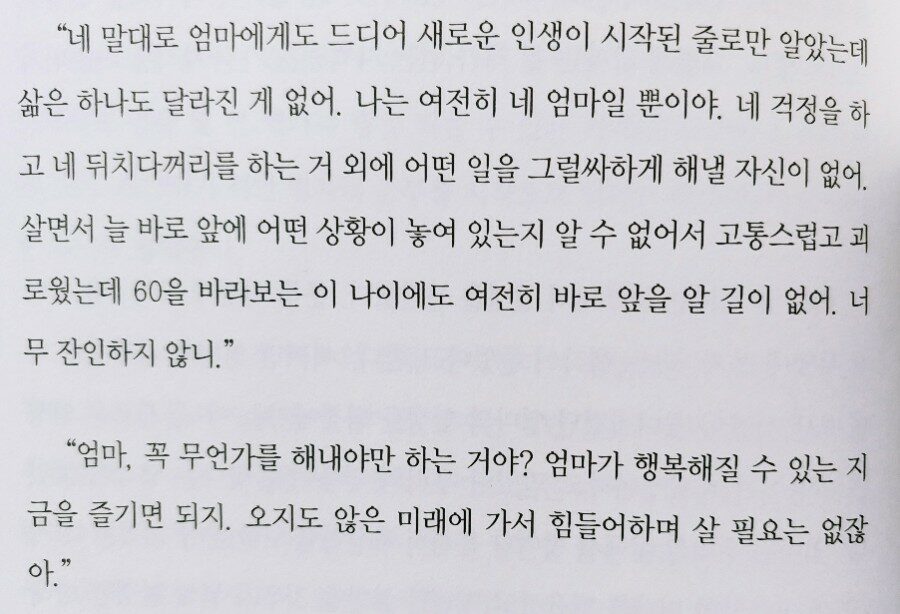

여기저기 포스트잇을 붙였다가 떼면서 곰곰 다시 읽게 된 구절들이 계속 머릿속을 맴돈다.

'나는 점점 어른이 되고, 엄마는 점점 아이가 되어간다.'라는 구절을 통해

엄마의 삶을 제법 돌아보는 나이가 된 작가처럼 나도 엄마의 삶을 돌아본다.

딸아이도 이 나이가 되면 엄마의 존재에 대해 무언가 떠올릴까?

문득 이것저것 생각이 많아지고 궁금한 게 많아지는 밤이다.