-

-

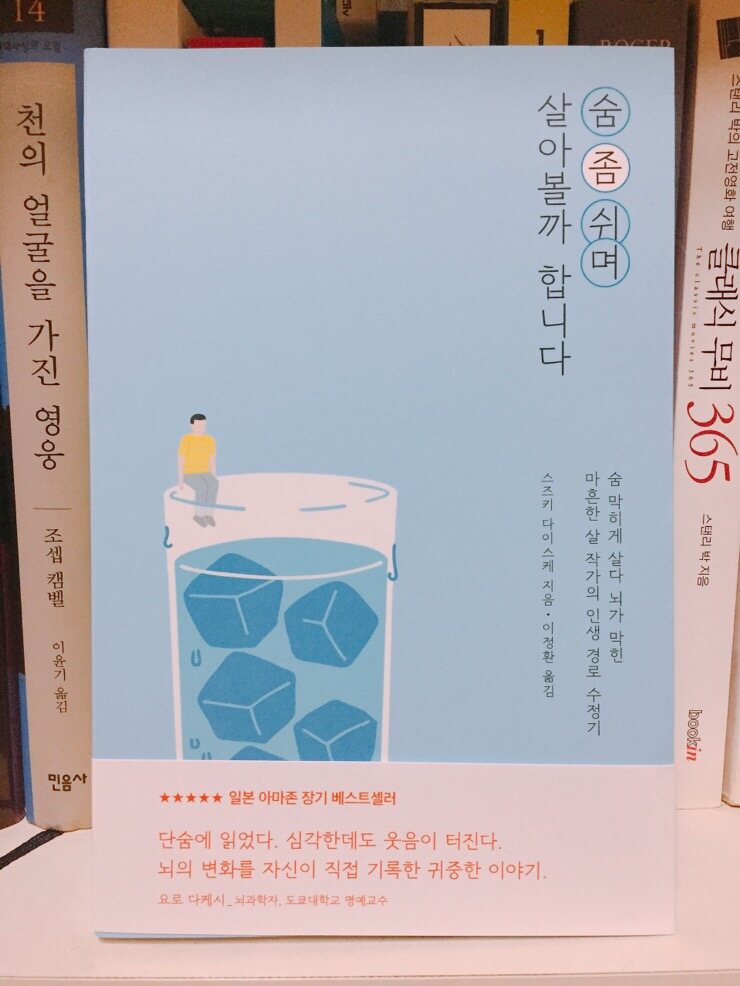

숨 좀 쉬며 살아볼까 합니다

스즈키 다이스케 지음, 이정환 옮김 / 푸른숲 / 2018년 6월

평점 :

품절

제목이나 표지만 보고 바쁜 일상에 위로를 주는 감상적인 에세이나, 성공한 인생을 뒤돌아보는 회한에 찬 회고록 정도로 생각했는데, 전혀 다른 이야기였다. 결과적으로는 앞에서 얘기한 그런 책들보다 훨씬 재미있었고, 감동적이기까지 했다.(물론 주관적인 평가다) 기대치가 크지 않았는데 의외의 보물을 건진 느낌이었다. 에세이이기도 하지만, 일종의 투병기나 임상실험 보고서에 가까웠다. 물론 그렇게 딱딱하지만은 않다는 게 이 책의 최대 장점이다.

저자는 프리랜서 르포라이터로, 마흔한 살 되던 2015년 여름, 갑작스러운 뇌경색으로 ‘고차뇌기능장애’(高次腦機能障碍)를 겪는다. 고차뇌기능장애는 뇌경색 후유증의 하나로, 기억장애나 주의력결핍장애, 수행기능장애, 인지장애 등을 겪는 일종의 뇌기능 장애다. 뭔가 일본식 한자 조어 같은 느낌이 나서 검색해 보니 고차뇌기능장‘해’(高次腦機能障害)로 나온다. 우리나라에서도 같은 뜻으로 쓰는 것 같은데, 한 글자가 달랐다.

어쨌거나 저자는 르포라이터라는 직업 정신에 근거해서 자신의 질병을 최대한 정확한 묘사로 기록해 놓으려고 노력한다. 그리고 그 결과물이 바로 이 책이다.

책의 전반부는 질병에 대한 묘사, 후반부는 질병을 야기한 저자의 생활습관과 태도에 대한 자아성찰, 마지막으로 마음속 깊은 곳에 숨겨놓았던 상처들까지 파고들어간다. 밖에서 안으로 향해 들어가는 구조인데, 스스로도 자신을 취재하는 과정으로 임했음을 밝히고 있기도 하고, 내관법內觀法이라는 개념으로 설명하기도 한다.

‘내관’이란 교도소 등에서 쓰는 치료법의 하나로 ‘가족과 배우자에게 받은 것’, ‘갚은 것’, ‘피해를 끼친 것’을 조용한 환경에서 진지하게 생각해보는 것이다. 가족에게 학대를 받아온 소년들에게 얼마나 효과가 있는지는 모르지만, 나는 이 내관법을 실시하듯 자신을 취재하면서 내 성격을 상세히 이해했고 결점을 찾아내 고치겠다는 확고한 결심을 할 수 있었다. p. 179-180

어떻게 보면 지나치게 자기애가 강한 사람처럼 느껴질지도 모르겠다. 하지만 저자의 태도는 정확하게 반대를 향하고 있다. 자기 자신의 사례를 통해 그는 끊임없이 자신이 취재해 오던 소외된 자들을 상기한다. 고차뇌기능장애 때문에 상대의 얼굴을 정면으로 바라볼 수 없고 엉뚱한 곳에 시선을 두게 된 것을 설명하면서, 나중에 조직폭력배가 되는 어떤 불우한 소년의 대화 방식을 떠올리는 식이다.

이렇게 병든 자, 소외된 자, 가난한 자들에 대해 끊임없이 상기시키는 것을 보고 있으면, 중요한 것은 자신의 질병이 아니라 타인에 대한 공감이 되어버린다. 심지어는 자신의 질병을 행운이고 기회라고 말한다.

나는 그들과 비슷한 경험을 하게 되면서 비로소 그들이 왜 그렇게 말하고 행동했는지 알게 되었다. 다시 말해 이제야 상대를 이해하게 되었으니, 이건 기자로서 행운이다. 마흔한 살의 젊은 나이에 뇌경색이라는 질병에 걸리기는 했지만 이제 그들의 인식, 감각을 공유할 수 있고 글쓰기 능력도 잃지 않았으니 최고의 기회를 잡은 것이다. p. 38

이어지는 말을 보면 이 사람이 정말 심상치 않은 사람이라는 걸 알게 된다.

사회에서 ‘성가신 존재’ 취급을 받으면서도 자기주장을 할 수 없는 사회적 약자를 대변하는 사람이 되고 싶어 했으니 그들을 대신해 부자유스러운 감각과 고통을 언어로 표현하는 것이야말로 나의 사명이다! p. 38

저자의 이런 태도는 그가 꾸준히 사회의 어두운 면을 취재해서 알리려고 노력한 기자이기 때문에 가능했다. 책날개에 소개된 간략한 작가 이력만 봐도 알 수 있다.

15년 넘게 빈곤층 어린이와 청소년, 성노동 여성 등 사회에서 소외된 사람들을 취재해왔다. 지옥과 같은 고통 속에서 살아가는 여성들의 현실을 폭로한 논픽션 《최빈곤 여자》는 9만 부 넘게 팔렸고 추오코론신샤가 주최하는 신서 대상 5위에 올랐다. 그 외 쓴 책으로 《집 없는 소년들》, 《노인 잡아먹기》, 《뇌는 회복된다》가 있다.

어떻게 보면 저자는 이런 기록을 남기기 위해 ‘준비된’ 사람처럼 느껴진다. 병에 걸린 것 자체가 운명적이라는 생각마저 든다. 그것 또한 저자가 만들어낸 운명이겠지만 말이다. 그만큼 그는 사명감을 갖추고 훈련이 되어 있는 사람이었다.

전반부를 차지하는 ‘증상에 대한 묘사’ 부분이 대단히 재미있는데, 띠지에 적힌 추천사에 보면 ‘심각한데도 웃음이 터진다’는 문구가 있다. 실상은 웃음이 터지는 정도를 넘어 흥미진진할 지경이다. 환자인 저자에게 미안해질 정도로 재밌게 읽었다. 저자 본인이 타고난 유머 감각의 소유자이기도 하고, 주변인들이 하나같이 재미있다. 특히 저자의 아내 치나쓰는 발상 자체가 대단히 특이하고 귀엽다. 심각해질 만하면 웃을 수밖에 없는 부분이 튀어나와서 시종일관 재밌게 독자를 이끈다.

흥미진진함은 저자가 자신의 증상을 최대한 정확하게 전달하려 심각하게 고민하는 부분에서 최대치를 이룬다. 묘사가 절묘하다 보니까 어렴풋이 어떤 상태인 건지 알 것 같은 기분이 든다. 지각 능력에 이상이 온 것을 설명하면서, 인공지능에 비유를 한다거나(시야에 들어온 것들 중에 우선순위 판단을 하지 못하고 모든 것을 똑같은 비중으로 받아들여 어떤 행동도 할 수 없는 상태), 손가락 감각이 없다가 조금씩 돌아오는 순간을 묘사하면서 ‘아무리 떠올리려 해도 떠오르지 않던 유명한 역사 인물의 이름이 번개 치듯 머릿속에 떠오른 순간’을 예로 든다. 공감을 안 할 수가 없는 절묘한 비유다.

이 모든 과정을 통해 저자는 감각을 조금씩 되찾아 가고, 독자인 나도 거기 동참하는 기분이 든다. 일종의 체험에 가까울 정도. 저자의 묘사는 그 정도로 집요하다.

저자의 극단적인 역지사지 경험은 마치 ‘사회적 약자로 다시 태어나기’ 과정인 것 같다. 그걸 읽는 독자도 그 역지사지를 고스란히 체험하며 공감의 폭이 넓어진다. 개인적으로는 저자가 묘사한 환자들이나 장애인들 외에 치매나 파킨슨병을 앓는 분들의 처지를 상상해 보게 되었다. 저자의 저작 의도도 정확하게 그 지점일 것이다. 그 사람들의 처지를 이해하는 걸 돕고, 사회적 관심과 복지의 필요성을 호소한다.

증상 묘사의 생생함에 비해서 의학적으로 검증되지 않은 주관적인 느낌이나 추론에 의지한 부분이 많다. 때문에 저자의 판단과 과학적 사실을 구분 지어 받아들일 필요가 있다. 하지만 반대로 저자의 판단이 의사들은 절대로 알 수 없는 디테일한 부분을 전달하는 장점도 있을 것이다. 이 정도로 구체적으로 묘사된 기록이 흔치는 않을 테니까 말이다.

전반부가 전문적 의료 지식과 비전문적인 분석이 뒤섞여 있다면, 후반부는 저자 자신을 향한 자기반성과 타인을 향한 따끔한 질책이 섞여 있다. 물론 표면적으로는 자기 자신에 대한 반성뿐이다. 하지만 전반부의 맥락 그대로 후반부를 다시 생각해보면, 이것은 자기에 대한 비난이기도 하지만, 자기 비난을 핑계로 사회적 약자들에 대한 쓴소리를 하고 있는 것처럼 느껴진다.

의료시스템 같은 복지 정책에 대한 쓴소리를 늘어놓았던 전반부에 비해, 후반부 절반은 그 시스템의 수혜자인 사회적 약자들 스스로 짊어져야 할 책임에 대한 추궁으로 볼 수 있는 것이다. 이런 해석이 지나칠 수도 있지만, 나는 저자의 인류애의 크기를 생각했을 때, 충분히 가능한 해석이라고 생각한다.

사회적 약자를 구하는 방법은 외부적인 도움에만 있지 않다. 궁극적으로는 약자 스스로의 자기 혁신이 뒤따라야 진정한 구제가 가능해진다. 저자는 그 문제점 지적을 차마 당사자들을 향해 직접 할 수 없어서 자신에게 화살을 돌려 난도질을 해놓는다. 타인을 구하는 일이기 때문에 그의 난도질은 그만큼 동정의 여지없이 이뤄져야 했다. 그 자기비판이 과도하게 느껴진다면, 그런 이유 때문일 것이다. 나는 그 마음이 느껴져서 감동할 수밖에 없었다. 눈물이 핑 돌 만큼.

단어로만 들어왔던 살신성인이 실제로 존재한다면 바로 이런 모습이 아닐까. 인류를 위해 십자가에 못 박히는 정도는 인간의 영역이 아니다. 하지만 이렇게 자기의 모든 것을 벌거벗기고, 자신을 우스꽝스럽게 만들고, 스스로를 욕하면서, 힘들고 어려운 사람들을 돕고자 하는 정도라면 인간이 할 수 있는 수준의 살신성인이 아닐까 싶었다. (물론 인간이 할 수 있는 수준이라고 해도 실제로 실천하는 사람은 극소수일 것이다)

그 평범함과 소박함 때문에 우리는 그것이 살신성인인 줄도 모른다. 저자는 그렇게 슬그머니 자신의 선의를 뒤로 숨긴다. 자기 성찰과 자기 위로인 척하면서 누구보다 타인을 이해하고 위로한다.

저자는 마지막으로 타인의 도움에 호소한다. 힘들고 어려운 사람들에게 타인의 도움은 절대적이다. 다시 한 번 자신의 경우에 빗대어, 자신이 그 힘든 상황을 이겨낼 수 있었던 것은 전적으로 주변 사람들의 도움 때문이었다고 고백한다. 그리고 그 정도의 인간관계도 없을지 모를 약자들을 걱정한다.

평상시라면 부탁하지도 않은 일을 해주면 오지랖 넓다는 소리를 들을 수 있다. 하지만 정말로 궁지에 몰려 있는 사람은 도와달라는 말을 할 수 없다. “내가 도와줄 거 있어?”라는 질문 따위는 하지 말고 그냥 도와주다 보면 상대는 정말 원하는 것을 해달라고 말할 수 있게 된다. 말없는 행동이야말로 무엇보다 따뜻하고 고마운 것이다. p. 192

나는 이런 사람들 때문에 세상이 무너지지 않고 가까스로 지탱하고 있는 거라고 생각한다. 선량한 사람들, 진심으로 타인을 걱정하고 불쌍해하는 사람들, 기꺼이 어려운 사람을 도와주려는 사람들, 누군가를 위해 기도하는 사람들.

요즘은 비슷비슷한 에세이들이 많이 나온다. 모두들 자기 자신을 챙기자고 말하고, 자기 자신을 위로하고, 자기 자신의 눈물을 닦아주자고 말한다. 그런 책들 속에서 이 책은 소박하지만 특별한 빛을 발한다. 마지막 장까지 넘기게 된 사람이라면 누구나 내가 이 글 처음에 했던 말을 실감하게 될 것이다. 어찌 보면 이런 책이 진짜 위로를 준다. ‘위로’라는 말 한마디 하지 않고 말이다.

(http://blog.naver.com/bouvard)