-

-

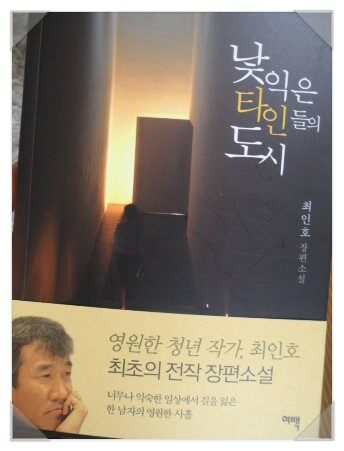

낯익은 타인들의 도시

최인호 지음 / 여백(여백미디어) / 2011년 5월

평점 :

절판

낯익은 타인들의 도시

그동안 읽었던 작가 '최인호'의 작품으로 [상도], [유림], [잃어버린 왕국] 등 여러 작품이 있다. 주로 역사에 대한 이야기가 많았기에 역사를 좋아하고, '최인호'라는 작가에 대한 믿음으로 신간이 나오면 빌려서든, 구입해서든 되도록 읽는 편이었다. 최근에 읽은 저자의 어머니에 대한 에세이집 [천국에서 온 편지] 이후 장편소설로는 정말 한참만에 이 책을 만나게 되어 우선 병마 속에서 이렇게 장편소설을 출간했다는 사실만으로 존경스럽기도 하고 반가운 마음이었다. 더군다나 외부의 청탁없이 처음으로 자신이 쓰고 싶은 현대소설을 썼다는 사실과 병중에 꼭 쓸 수 밖에 없었다는 작가의 글이 [낯익은 타인들의 도시]라는 책을 더욱 궁금하게 만들기도 했다.

한 남자의 혼란으로 시작되는 일상을 따라가는 과정은 매우 빠르게 책장이 넘어가지만, 결코 쉽게 내면을 이해하기에는 가벼운 내용이 아니었다. 그동안 읽어왔던 저자의 작품과는 많이 다른 느낌으로 당황스럽기도 했다. 생각하지 않으려고 했지만, 자꾸 작품을 읽으면서 '작가의 말' 에서 본 '하나님께서는 나를 나의 십자가인 원고지 위에 못 박고 스러지게 할 것임을 굳게 믿는다.' 는 글이 생각나곤 했다. 그렇다면 저자는 우리에게 책 속의 주인공 K의 3일 동안의 이야기를 통해 무엇을 말하고 싶었을까.

우리 현대인들의 반복되는 일상에, 매일의 모습에, 모순되고 비뚤어지게 느껴지는 문제점을 지적하고 싶었던 것일까. 현실과 환상이 겹쳐지는 듯한 조금은 어렵게 느껴지는 이야기는, 그로 인해 더 빠른 속도로 책 속으로 빨려들게 한다. 자꾸 지금의 내 일상과, 주인공인 K1, K2 의 상반된 이미지가 서로 다른 사람이 아니라 한 사람이라는 사실에 조금씩 공감이 되어간다. 가끔은 내가 아닌 다른 사람의 시선으로 나를 바라보면서 전혀 다른 이질감을 느낄 때가 있다. 바로 주인공 K가 또 다른 K를 만나는 과정처럼.

'암은 지금껏 내가 알고 있던 모든 지식과 내가 보는 모든 사물과 내가 듣는 모든 소리와 내가 느끼는 모든 감각과 내가 지금까지 믿어왔던 하느님과 진리하고 생각해왔던 모든 학문이 실은 거짓이며, 겉으로 꾸미는 의상이며, 우상이며, 성 바오로의 말처럼 사라져가는 환상이며, 존재하지도 않는 헛꽃임을 깨우쳐주었다.' ( '작가의 말' 중에서 )

작가는 왜 병마와 싸우면서 두 달만에 라는 짧은 기간동안 그렇게 힘든 작업을 하며 이 소설을 써야만 했을까. 모든 것이 실은 거짓이며...사라져가는 환상이며...존재하지도 않은 헛꽃임을 깨우쳤다는 글을 읽으면서 거의 비슷한 상실감을 나도 느낀 적이 있었다. 어느 날 동생이 스스로 목숨을 버리고 죽음이라는 단어만으로 내게 찾아왔을 때, 그 소식을 오래도록 믿을 수 없었다. 그리고 사실임을 믿을 수 밖에 없이 시인하는 순간부터 당시 나의 모든 일상이, 내가 붙잡으려 했던 많은 것들이, 허상처럼 느껴져 부질없다는 생각으로 오래도록 힘들었었다.

작가는 우리 독자들을 생각하면서 이 글을 쓰지 않았다고 한다. 그저 써야만 했다는, 그의 말처럼 상실감이 느껴지면서 우울하기도 한 이 글을 통해, 그리고 다시 자신의 일상으로 돌아오는 월요일의 K를 보면서 그래도 우리가 살아야 하는 의미를 이야기하고 싶었던 것은 아닌지.