-

-

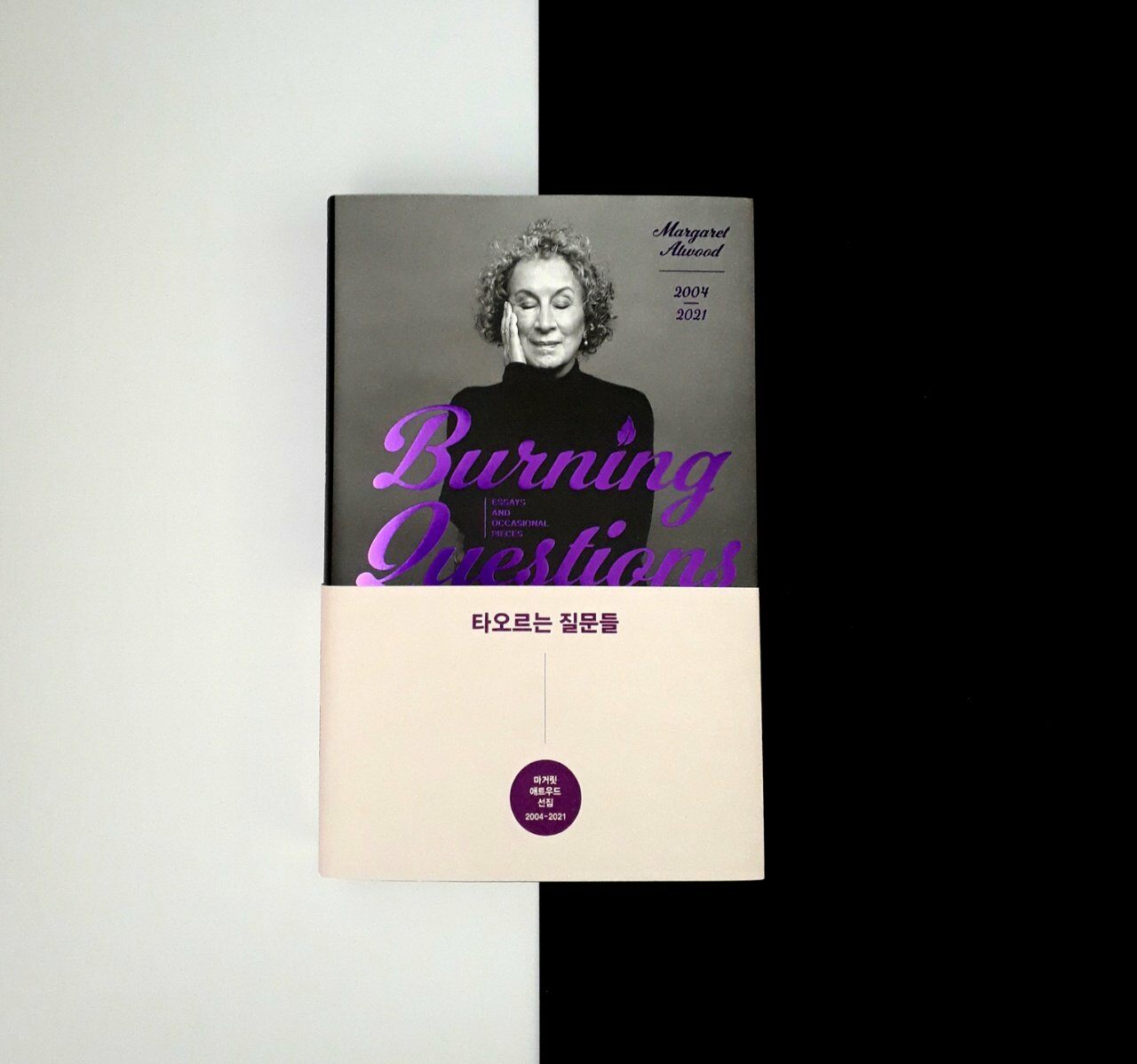

타오르는 질문들 - 마거릿 애트우드 선집 2004~2021

마거릿 애트우드 지음, 이재경 옮김 / 위즈덤하우스 / 2022년 10월

평점 :

이 책은 마거릿 애트우드의 세 번째 에세이 및 조각글(강연, 서평, 논설, 추도사 등) 모음집으로 2004년 중반부터 2021년 중반까지 이어진다. 여러 작가들의 생애를 짚고, 작품들의 서평과 강연을 통해 평등주의, 가부장제 하의 남존여비, 여성 서사, 세대 연결, 문학과 글쓰기, 보편적이며 능동적인 자유, 종차별의 반대와 생명체 공존을 서술한다.

또한 불평등한 부의 분배와 양극화, 위기에 처한 민주주의, 환경(기후 변화), 문학, 예술, 젠더, 인종, 종교, 민족, 이념, 반전, 난민, 그리고 혁명을 넘어서 폭동에 가까운 소셜미디어 등 지난 20년부터 현재에 이르기까지 관통해온 것들에 대한 애트우드의 자문과 답변이라고 할 수 있겠다.

애트우드는 장르소설을 쓰는 작가로서 사실주의 소설이 기능하지 않는 부분을 장르소설에서 만날 수 있음을 환기한다. 그야말로 이야기는 무한대로 뻗어나갈수 있으며 출입하지 못하는 영역은 없고, 우리가 꿈과 판타지로만 등장할 수 있는 것들이 형태를 갖추어 구현된다. 다음에는 어떤 일이 일어날지 궁금해하고 질문할 수 있는 것이야말로 글쓰기의 궁극적인 목적인 아닐까.

작가는 글을 쓰고자 하는 이들에게 지켜보고, 귀담아듣고, 많이 읽고, 많이 쓰며 노력하고 기다리라고 조언한다. 그러면서 자신은 누군가의 롤모델이 되는 게 가장 싫고, 무엇보다 자신의 방식을 본보기로 삼지 말라고 당부한다. 롤모델이 된다는 건 어지간한 자신감이 아니고서야 선뜻 반기기 어려운 일이지 싶다. 젊은이들이 연장자에게 바라는 것은 조언보다 호의와 축복이라는 말씀이 참 와닿는다.

그리고 소설의 구조, 시간 배분, 인물 설정, 그외 구성 요소 등 소설 쓰기에 대한 생각을 구체적으로 서술하는데, 언어를 진실하고 공정하게 사용하라는 당부에서 글쓰기에 대한 그녀의 진심이 느껴진다.

앨리스 먼로, 루이스 하이드, 레이첼 카슨, 도리스 레싱 추도사, 제발트 등 작가와 자신의 저작들을 포함한 여타 작가들의 여러 다양한 작품들에 대한 서평을 통해 언어와 상징적 사고를 통한 스토리텔링에 대한 견해, 이야기가 갖는 힘, 읽기와 쓰기와 기록의 중요성을 피력하면서 동시에 인간에게만 존재하는 예술이 갖는 본성, 돈이 예술에 미치는 영향과 불가분의 관계, 그리고 예술 활동에 대해 통찰한다.

애트우드는 예술가들에게 그들만의 예술 정원을 가꾸고, 할 수 있는 일을 하고, 대안적 세계를 창조하는 일을 해달라고 부탁한다. 예술의 역할은 주어진 시간과 장소에서 최대한 강력하고 웅변적으로 인간됨의 의미를 표현하는 것이라는 말을 덧붙이면서.

ㅡ

지구 온난화로 인한 기후 변화와 그 폐해, 그리고 경제 만능주의에 의한 숲의 사막화 등을 방치하고 외면하면서 유독 환경 문제에 대해서만 예산 부족을 들먹이며 거짓 프레임을 씌우는 정치인들을 위트있게 비판한다. 더불어 이미 충분히 늦었으나 아직 기회가 남아 있을 때 위기에 대처할 수 있는 노력을 하기를, 그래서 미다스왕과 같은 전철을 밟지 않기를 권고한다.

레이 브레드버리, 레이첼 카슨, 어슐러 르 귄, 배리 로페즈, 예브게니 이바노비치 등 지구 환경과 인류 종말의 위기를 적극적으로 경고했던 이들에 대해 언급하면서 작가 본인이 <오릭스와 크레이크>를 쓰게 된 계기와 이 소설에 대한 구체적인 설명을 덧붙여 증거 우선 원칙이 무시되는 '덕과 공포(로베스피에르가 주도한 공포정치를 표현)' 시대, 언론 탄압과 전체주의에 대한 경종을 울린다.

앤 셜리, 올리버 트위스트와는 다르게 허구 밖의 고아들은 기피, 멸시, 착취의 대상이다. 노예에 가까운 가혹한 아동노동의 실태, 빈곤의 대물림, 대책없이 강간과 매출에 노출된 길거리 생활, 이것이 현실의 앤이다. 애트우드는 <빨강 머리 앤>이 지속적으로 인기를 누리는 이유는 앤이 삶의 진실이 아닌 소원 성취의 진실과 환각에 가까운 열정적인 에너지와 이상주의에 대한 설득 때문이라고 짐작하는데, 우리의 현실은 앤의 낭만을 바라봐주지도, 기다려주지도 않는다.

ㅡ

개인적으로 이 책에서 재미있었던 부분은 <시녀 이야기>의 집필 전부터 이후의 시대 상황과 집필 과정, 세계관, 그리고 1980년대가 아닌 21세기 현재에도 이 작품이 갖는 시대성에 적합한가에 대해 서술한 내용이 포함된 3부다. 3부에서는 애트우드의 개인적인 이야기가 유독 많이 서술되는데, 1세대 및 2세대 페미니즘이 지나온 1950년대 이후의 얘기들은 언제들어도 흥미롭다(아마 내가 태어나기 이전으로써 전혀 경험해보지 못한 시대이기 때문일 터다). 작가는 2016년 미국 대선을 앞두고 1840년대를 배경으로 하는 자신의 작품 <그레이스>를 끌어와 여성의 자유가 위기에 봉착했음을 지적하는데, 이보다 앞서 서술한 <시녀 이야기>가 반복적으로 등장한다는 것은 어쩌면 여성의 자유가 표면적으로 드러나는 것보다 신장되지 못하고 있음을 의미하는 게 아닐까.

우리나라에서는 <내 생애의 아이들>로 유명한 가브리엘 루아의 삶과 그녀의 작품 <싸구려 행복>, 그리고 이 작품에 대한 애트우드의 면밀한 서평도 좋았다. 애트우드는 가브리엘 루아의 "예술이 없다면 우리가 서로에 대해 조금이라도 알 수 있을까?"라는 물음에 알 수 없다고 단정한다. 정치적으로 분열된 사회를 생각하면 더욱이 예술은 우리를 이해하는 데 유의미하다.

애트우드는 1950년 이후부터의 자신의 개인사를 서술했는데, 당시 시대와 자전적 이야기를 내밀하게 써내려간다. 여기에 시몬 드 보부아르에 대한 얘기를 따라가면서 한 인간의 삶의 궤적은 시대적 배경과 밀접한 관계가 있음을 새삼 깨닫는다.

ㅡ

애트우드는 코비드19 시국은 길을 잃고 무엇을 해야 할지 아득한 악몽의 시기였다고 말하면서 팬데믹 시대에 자기 보호를 가장 우선에 두고, 남들을 돕고 증인이 되어 기록하고 일상을 유지하라는 당부를 잊지 않는다.

인간은 과학기술의 발달로 혁신을 일으켰지만, 다른 한쪽에서는 생물학적 터전을 가차없이 파괴하고 있다. 또한 인류사에 가장 이상적이라고 여기는 민주주의는 대자본의 힘에 의해 붕괴되고 있으며, 세계 인구 1퍼센터가 전체 부의 80퍼센트를 장악한 극단적 위태로운 가분수 피라미드 구조를 이루고 있다. 애트우트드는 자신의 작품 <미친 아담> 시리즈를 빌어 소설의 내용이 미래가 아닌 현실에 있음을 얘기한다.

다양한 사회문제들이 발생하는 작금에 어떻게 세상을 바꿔야하냐는 질문에 대해 애트우드는 기술적, 교육적, 정치적 차원에서 해법을 찾아야 한다고 말하지만, 정작 인류가 당장 실행해야 하는 것들은 일단 멈춤이라고 말하는 듯 하다. 새로운 질서와 균형이 형성될테니 기다릴 줄 아는 인내심이 필요하다고, 나는 그렇게 받아들였다.

이 책은 레이첼 카슨의 바다 3부작으로 마무리 한다. 이것이 편집자의 구성인지, 애트우드의 의도인지는 알 수 없으나 오늘날 인류 뿐만 아니라 지구 행성에 있어 가장 우선해야할 문제가 무엇인지를 전하고자 했던 건 아닐까. 작가는 인간이 무사히 22세기를 맞이한다면 그것은 일정 부분 카슨의 덕분이며 인류는 그녀에게 막대한 빚을 졌음을 얘기한다. 이에 대해 전적으로 동의하는 바이지만, 한편으로는 믿기 어려운 전쟁의 발발과 지속적으로 생산되는 난민들을 떠올려보면 무엇이 우선되어야 하는지 혼란스럽다. 그럼에도 우리는 하나씩 하나씩 해결해 나가야만 함을 애트우드는 이 책을 통틀어 독자를 설득하고 있다. 인간에게서 희망과 노력을 뺀다면 그것이 좀비라는 말과 함께.

♤ 출판사 지원도서