-

-

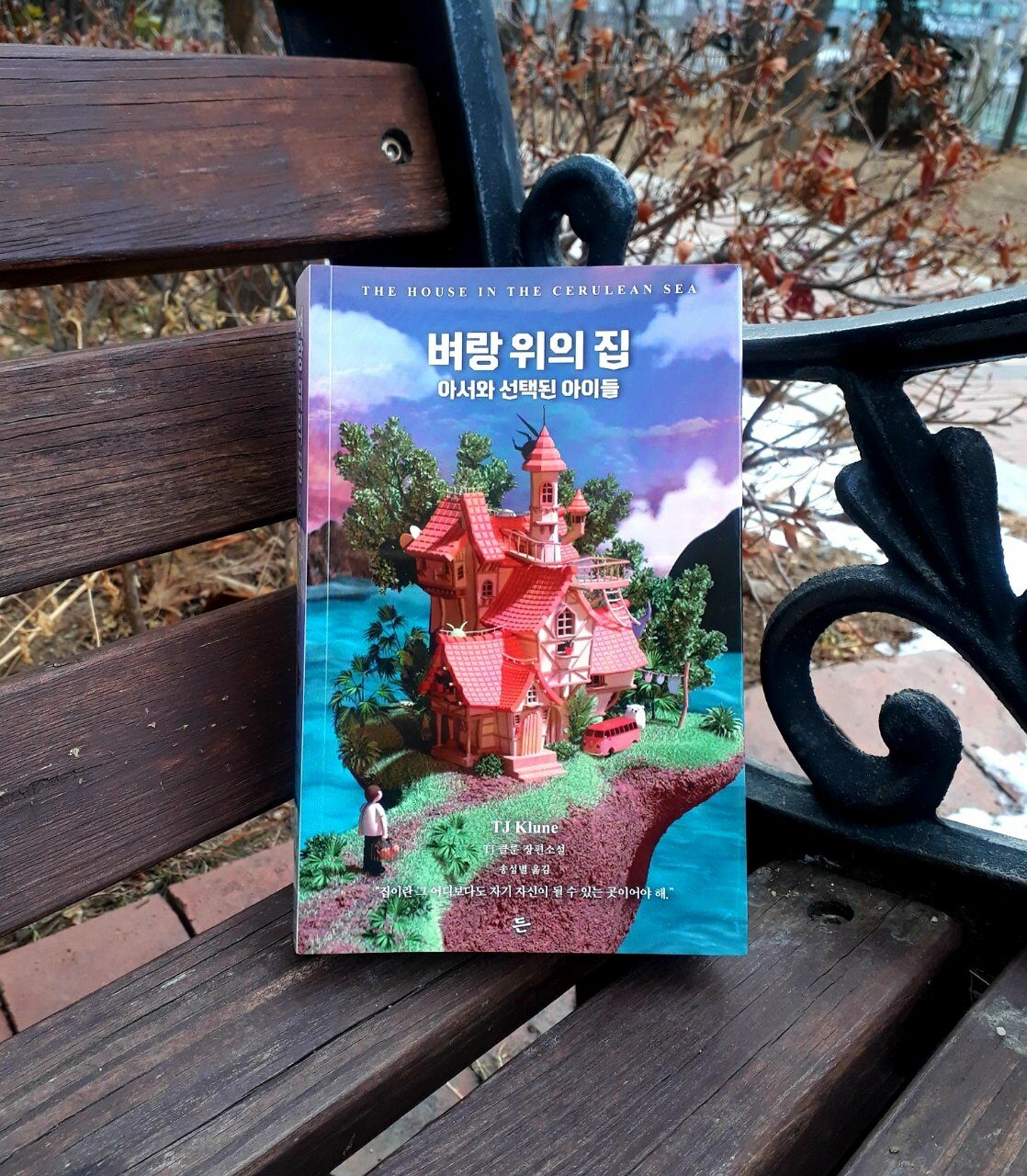

벼랑 위의 집

TJ 클룬 지음, 송섬별 옮김 / 든 / 2021년 11월

평점 :

구판절판

532.

우리가 우리인 건, 어떻게 태어났느냐가 아니라 우리가 이 삶을 어떻게 살기로 결정하는가에 달려 있습니다.

이 소설에는 '보통 사람'이라고 지칭하는 다수의 사람들이 괴물이라고 핍박하는 인물들이 주요 등장인물이다.

섬의 정령 채플화이트, 고아원 원장이자 출신을 알 수 없는 아서 파르나서스 , 악마의 자식으로서 적그리스도 종족인 여섯 살 루시, 어린 나이에도 얼굴에 수염이 나는 노움족 탈리아, 변신이 가능한 열여섯 살 샐, 형태가 불분명하고 촉수가 있는 메두소조아 천시, 희귀종 와이번 시어도어, 어린 숲 정령 피, 그리고 소심하기 짝이 없이 라이너스가 그들이다.

그런데 책을 읽다보면 '괴물'은 과연 누구인지 독자는 알게 된다.

인격을 존중하지 않고 오로지 일방적 명령에 복종하며 시키는대로 일만 하면 만사형통이고, 동료가 처한 곤란한 상황을 방관하고 나아가 한낱 조롱거리로 삼으며, 다수의 생김새와 다르다는 이유로 편견을 앞세워 학대하는 사람들. 그리고 다이어트 때문에 샐러드만 먹어야 한다는 라이너스의 말에 너도나도 몸을 동그랗게 부풀리고, 친구의 허물이나 행동이 의도된 것임이 아님을 적극적으로 변호하며, 서로의 다른점을 개성으로 인정하고 있는 그대로를 받아들이며 존중하는 아이들.

이 소설은 곳곳에 천진한 아이들을 통해 어른들에게 근원적인 질문을 던진다. 아이들이 바다를 처음 본다는 라이너스에게 왜 바다를 처음 보냐고 묻자 해야 할 중요한 일들이 많아서 바다를 보러 갈 시간이 없었다고 대답한다. 원하지 않는데도 샐러드만 먹어야 하는 자신이 행복하다는 라이너스의 말에 의아해 하는 아이들. 열심이 살고 있는 우리, 삶이 즐거운가요?

마을 사람들이 고아원을 향해 쓴 비방문이 뗏목을 타고 숲으로 흘러들어 온 것을 본 라이너스는 마법 능력을 가진 아이들을 향한 편견과 차별을 목격한다. 그들의 주장에 반대하는 문구를 써 넣은 깃발을 뗏목에 실어보내면서 처음으로 살아있는 기분을 느끼는 라이너스. 사람들은 자기가 선택한 삶을, 혹은 원하는 삶을 살고 있다고 여기지만 실상은 자신이 원하는 삶이 진정 무엇인지 충분히 고민의 시간을 갖는 이는 많지 않다. 상황에 떠밀려, 시간에 떠밀려 결정한 숱한 것들이 나 역시 얼마나 많았던가. 아서는 호기심이 결여된 삶은 사는 것이라고 할 수 없으며, 유머의 반대는 아무 감정도 못 느끼는 것이라고 말하는데, 많은 시간을 이렇게 살고 있지 않나 싶어서 조금 씁쓸하다.

이 소설에서 짚고 넘어가는 또 한 가지는 집이라는 공간과 가족이다. 아서는 (소외 당한) 아이들에게 주어야 하는 것은 희망, 보살핌, 자기만의 장소, 어떤 두려움도 없이 자기 자신으로 존재할수 있는 집이라고 말한다. 소설의 후반에 라이너스가 최고위 경영진들 앞에서 여섯 명의 아이들에 대해 일일이 설명하는 장면에서야 독자들도 아이들의 사연을 구체적으로 알게 되면서, 서로의 내면을 들여다보고 공감하고 이해하며 보듬어 줄 수 있는 존재라면 가족이 될 수 있음을 새삼 각성한다.

또한 작품에서 '괴물'로 취급되는 인물들의 면면을 보면 현재 우리 사회에서 소외되고 있는 사람들의 모습과 겹쳐진다. 심지어 멀쩡히(?) 마법아동관리부에서 일하는 라이너스나 마르시아스섬의 시장인 헬렌조차 소설 밖 현실에 존재한다면 억압당하는 소외계층이었을 터다. 그러나 아무 잘못도 하지 않은 마법 아동을 꾀어내 퇴마술을 하고, 무턱대고 괴물로 몰아붙이며 어린아이에게 총구를 들이미는 마을 주민 역시 '괴물'이기는 마찬가지다.

소설 초반, 마법적 존재들이 보통의 인간에게 동화되어야 한다는 라이너스의 주장에 아서는 왜 동화되어야 하며, 동화를 주장하는 사람들은 누구이고, 동화를 강요당한 자들은 선택의 여지가 있는지에 대해 묻는다. 라이너스는 이에 대해 동화는 공공의 이익을 위한 조치라고 반박하는데, 과연 그 '공공의 이익'에 동화를 강요당하는 자들의 이익도 포함되어 있는지를, 독자는 되묻고 싶어진다.

사람들의 마음을 바꾸려면 먼저 소수의 마음부터 시작해야 한다는 아서의 말이 와닿는다. 소설은 버티는 것 말고 살아가는 삶의 중요함을 얘기한다. 소설의 마지막, 돌아온 라이너스가 우는 탈리아를 번쩍 안아 올리는 장면에서 덩달아 눈물이 그렁그렁해진다.

한때 이영도 작가의 전작부터 나니아 연대기, 호빗, 레모니 스니켓, 해리포터 시리즈까지 일정 기간 동안 열혈 판타지 독자였던 시절이 있었다. 그 시기가 지나고 켄 리우, 신서로 등 사이사이 읽고 있으나 2,3년 전쯤부터는 의도치 않게 손절이라고 할 정도로 판타지와 거리가 먼 독서를 해왔다. 정말 오랜만에 읽은 판타지다.

읽으면서 좋아하는 애니메이션 <업>이 생각났다. 물론 내용은 전혀 다르지만 그때 느꼈던 따뜻함과 뭉클함이 다시 느껴지는 소설이었다. 인생에서 때로는 판타지가 필요하다.

420.

우린 모두 각자의 미눗방울 속에 안전하게 갇혀서, 이렇게 넓고 신기하기만 한 세상을 만나지 못하는 거야. 얼마나 손해인 줄도 모르고. 하지만 비눗방울 속에 갇혀 살기란 참 쉬워. 반복되는 일과는 평온을 주고든. 그러다가 비눗방울이 터지고 비로소 정신을 차리면 우리가 놓치고 살았던 게 이렇게 많다는 사실이 차마 믿어지지 않는 거야. 심지어 겁이 나기도 해. 그래서 어떤 사람들은 다시 그 비눗방울 안에 들어가기도 하지.

♤ 출판사 지원도서