-

-

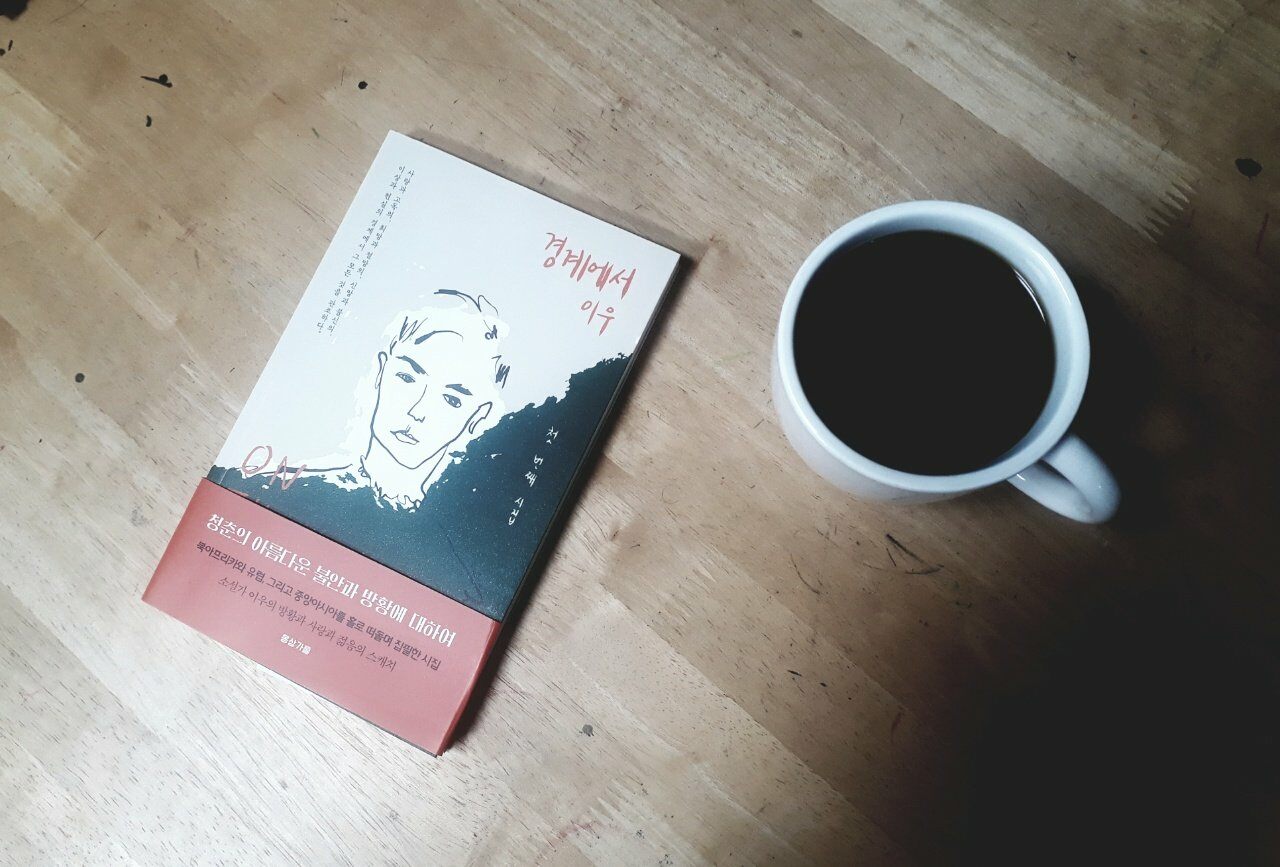

경계에서 - 청춘의 아름다운 방황과 불안에 대하여

이우 지음 / 몽상가들 / 2020년 8월

평점 :

방황을 동경해 26개국을 홀로 여행했다는 작가의 소개글에서 표지를 넘기자마자 잠시 책을 덮었다.

'동경'이란 무엇인가. 사전적 의미로는 '흔히 겪어보지 못한 대상에 대하여 우러르는 마음으로 그리워하여 간절히 생각함'이다. 보통 방황이라 함은 동경의 대상이라기 보다는 해결해야 하는 대상이 아니었나?라는 물음표를 찍게 되었다. 그렇게 먼 산 쳐다보기를 몇 분여... 눈과 손, 발이 이끄는대로 일정없는 여행을 흠모하는 한때의 내 마음과 같은 맥락이려나... 싶었다.

삶은 현실과 이상, 안정과 도전, 관계와 고독 등 이분법적으로 나눠져있는 경계에서 어느 한쪽을 선택해야 하는 숙명이 따라다닌다. 그러나 21세기를 살아가는 젊은이들에게는 이러한 경계와 선택조차 낭만이다. 선택을 해서 아무리 문을 두드려도 그 문은 쉽게 열리지 않는다.

살아오면서 한 일이라곤 시도 밖에 없었다

그래서 시도일 수박에 없었다

나는 존재하지 않았다

오직 시도만이 있었을 뿐이다

/ '시도가 있었다'에서

행복한 미래를 위해 현재를 담보로 열심히 달리고 있지만, 정작 오늘이 행복하지 않은 청춘. 과거에 잘 나갔던 그 시절을 위안삼아 한치 앞도 예측할 수 없는 미래를 위해 오늘도 무작정 달리는 그날의 삶. 그렇다면 '나'의 오늘은 어디에 있는가? 그저 하루를 성실히 살았음에 만족해야 하는 걸까?

그럼에도 발을 떼지 못하는 이유는

용기가 없어서일까, 미련이 남아서일까

그리하여 치욕은 쌓여가고

충동은 더 커져만 간다

/ '레테강'에서

사회는 튀어나온 돌멩이를 좋아하지 않는다. 기성세대는 '남들처럼 살아'라고 충고하지만 , '나'는 '남'이 아니지 않은가. 남이 아닌 내가 왜 남들처럼 살아야하는가라는 의구심은 들지만 그것이 안전하다고 충고하는 이들의 말을 무시할 수 없다. 두려우니까. 그러나 남들처럼 살라고 말해주는 '그들'조차도 사실 두렵기는 마찬가지다. 아무도 내일은 살아보지 못했으니까. 그러므로 우리는 연륜과 상관없이 늘 선택의 기로에 서 있고 방황할 수 밖에 없다.

신성한 침묵의 세계는 요구한다

침묵하라. 닮아가라. 동화돼라

(...)

마침내 세상의 일부가 된 나,

그럼에도 세상과 동떨어진 나

이 괴리감은 도대체 무엇이란 말인가

/ '그럼에도 남겨진 것은'에서

세대를 떠나 사회 관습이라는 무한궤도에서 이탈하기는 쉽지 않다. 집단 안에서 자아를 지키는 것, 현실과 이상의 괴리, 그 접점을 찾지 못해 부유하는 삶. 이것은 현대사회에서 비단 젊은 세대만이 겪는 일은 아닐 것이다.

작가의 시('그렇게 나는')에서 처럼 우리는 아무 준비도 없이 영문도 모른 채 태어났다. 그리고 전쟁 세대는 말 그대로 목숨을 보존해야만 하는 삶을 살았다. 산업화 세대는 굶지 않기 위해서 일해야만 했다. 그 다음 세대부터는 가난하지 않는, 그것을 넘어 남보다 더 부자가 되는 인생을 욕망했다. 그래서 자식들에게 더 더 더 잘 살라고 거침없이 채찍질을 가했다. 그런데 막상 행복하느냐는 질문에 우리는 왜, 대답을 망설일까?

한참을 읽다보니 시구 하나하나에서 그가 얼마나 치열하게 사유했는지가 전해진다. 작가가 지구 어느곳 한 구석에서 써내려갔을 시는 비록 개인의 방황이었겠지만, 독자가 이 시에 공감을 할 수 밖에 없는 이유는 그의 사유가 경계에 서 있는 모든 이들의 고민과 다름하지 않기 때문일 것이다.

멀쩡한 이 두 눈은 어둠을 명확하게 응시한다. 어둠의 티끌까지도. 그래도 끝 모를 이 새벽을 지나면 저 지평선에서 끝에서 빛이 떠오르겠지. 그때가 되면 어둠 속에서 그 구원의 빛을 또렷이 응시할 것이다. 아직 멀지 않은 두 눈으로.

/'구원을 기다리며'에서

♤ 출판사에서 도서를 지원받아 쓴 지극히 사적인 리뷰