-

-

언오피셜 뱅크시

알레산드라 마탄자 지음, 정다은 옮김 / Pensel / 2022년 11월

평점 :

FATMAN의 북 리뷰 시리즈 01-46 : 언오피셜 뱅크시, 알레산드라 마탄자 저, 2022

* 본 리뷰에 들어가기 앞서, 이 글은 서평단으로서 개인의 의견임을 밝힙니다...

#도서협찬

1. 들어가며...

이 미국이란 나라의 위대함은 가장 부유한 소비자들이 가장 가난한 소비자들과 본질적으로 똑같은 것을 구매하는 전통을 시작했다는 점에 있다...

이 말은 미국 팝아트의 대명사인 앤디 워홀(1928~1987)이 인터뷰 중 자신의 예술관에 대한 질문에 답변으로 말한 내용이다. 워홀은 한창 주가를 올리던 무렵 위와 같이 공공연히 대중들의 위선적 예술관을 조롱하며 더욱 파격적인 행보를 감행했고, 더욱더 그 명성(내지는 악명)을 높이며 팝아트를 대중들에게 각인시키는데 성공하였다. 그의 주된 생각은 대중들이 돈이 되는 예술을 원한다면 그를 기껏이 행하는게 예술가의 책무이며, 그것이 결코 예술가로서 비난받을 일이 아니라는 점이었다. 오히려 그런 관객의 수준을 조롱하며 자신의 유명세를 이용해 거꾸로 대중들에게 전복적으로 다가가 마치 "록스타"의 이미지를 원했다. 그리고 그의 예측대로 그는 전설로 남게되었고, 그의 작품들은 현대 미술의 한 장을 장식하게 되었다.

이제 다시 2000년대로 돌아와 우리의 상황을 엿보도록 하자. 위의 두 그림을 보면 어딘지 모르게 닮아있지 않은가? 왼쪽의 그림은 워홀의 그 유명한 "마릴린 몬로(1964)"이고, 오른쪽은 뱅크시의 "케이트 모스(2005)"이다. 두 그림의 차이점이 거의 보이지 않을 정도로 기법과 구도가 매우 유사하며, 그것을 뱅크시도 숨기지 않는다. 다만 차이점이 존재한다면, 뱅크시는 워홀과 달리 철저히 익명으로 현재까지 남아있고, 자아도취적인 워홀과 달리 사회비판적 메시지를 지속적으로 내고 있다는 점이 큰 차이점이다. (그리고 자신이 번 엄청난 돈도 자선단체에 기부해버린다.) 이 그림은 나오자마자 열광적인 관심을 받으며, 순식간에 유명세를 타며 완판됬다.

이처럼 뱅크시는 어느덧 대중들에게 가장 인지도를 가진 아티스트로서 자리잡았으며, 그의 각종 기행과 (다분이 의도된) 에피소드들은 더욱더 그의 명성을 높이며, 현재 최고의 판매가를 자랑하는 작가로 각광을 받고 있다.

2. 저자의 의도...

이 책은 앞서 소개한 뱅크시의 작품들과 내력을 소개한 저서이다. 그 유명세에 걸맞게 그동안 다수의 관련 서적이 나왔지만, 이 책은 기존 책과 좀 다른 측면이 있다. 먼저 이 책은 거리 미술의 전문가로 알려진 존 브랜들러와 사진작가 알렉산드라 마탄자의 공저로 쓰여진 책이다. 브랜들러는 그동안 주로 뱅크시의 작품들을 거래하고, 대중들에게 소개하기 시작했으며 본 작 이외에도 다수의 매체에서 뱅크시의 작품 세계에 대해 평을 올려서 이름이 알려진 아트 딜러이다. 마탄자는 사진작가이자, 작가로 여러 베스트셀러를 써낸 전문 작가이다. 이 책은 두 사람의 협업으로 이루어져 있으며, 주요 작품들의 소개와 뱅크시에 대한 주 코멘트는 브랜들러가, 전체 책의 집필은 마탄자가 구성한 것으로 알려져 있다. 특히 브랜들러는 초기부터 뱅크시에 주목하며 그의 작품 세계를 가장 잘 이해하고 있다고 알려져, 이 책에서도 주로 작품해설에 치중하여 그를 소개하고 있다. 뱅크시는 철저히 "거리미술"에 전념해 왔으며, 그것을 빼고는 그를 이해하기 힘든 측면이 많다. 따라서 그의 주요작품들을 갤러리가 아닌 "거리"에서 촬영한 사진들을 대부분 소개하며 진정으로 그를 이해하기 위한 사전 작업들을 세심하게 배치한 책이다. 또한 뱅크시의 정치적 견해를 배제하면 그의 작품세계의 절반 이상을 이해하지 못한다. 따라서 그의 아나키스트적 면모를 여과없이 설명하며, 마치 혁명의 아이콘인 "체 게바라"의 전설에 견주어 그를 소개하고 있다.

3. 인상적인 부분...

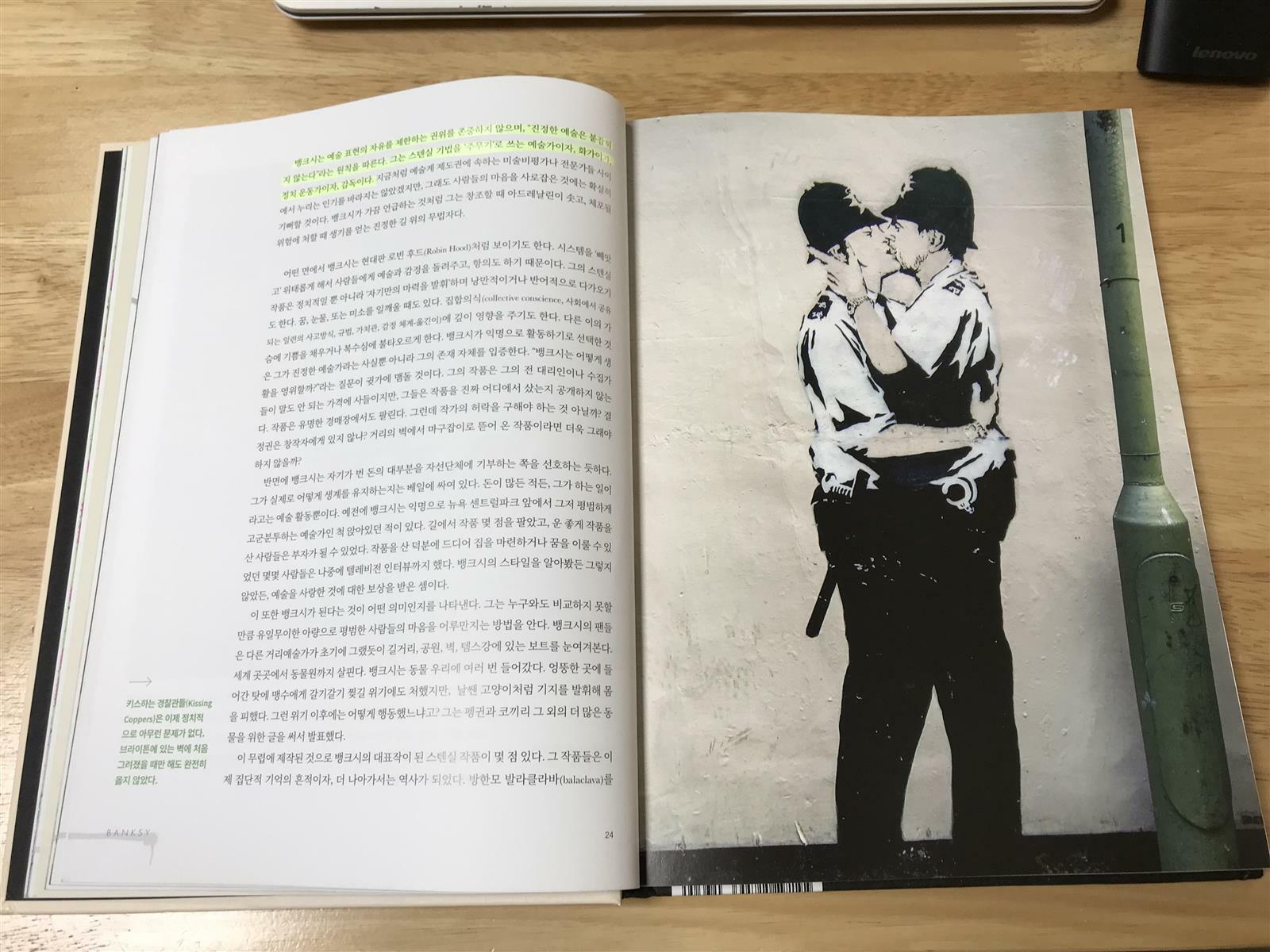

뱅크시를 한마디로 정의한다면 "앤디워홀 + 체 게바라"라고 나는 단언한다. 위트있는 농담과 냉소적인 시선으로 세상을 비꼬며, 온갖 권위에 도전적으로 메시지를 던진다. 영국 여왕이 아이콘인 정치 세력들, 경찰로 대표되는 공권력, 팔레스타인 난민촌으로 대변되는 국제 분쟁의 현장까지...어디든 정치적 모순과 권력의 남용으로 신음하는 곳에 반드시 그의 작품을 남기며, 대중들에게 소위 "가치전복"적인 메시지를 전달했다. 마치 아나키스트적으로 모든 체제를 부정하는듯이 보이지만, 의외로 그 근본에는 휴머니스트적인 측면이 관찰된다. 전위적으로 체제를 전복하는 과격한 측면이 아닌, 인간 중심의 사고로 돌아가고 싶은 마음을 표현하여 그 수위를 조절한다.

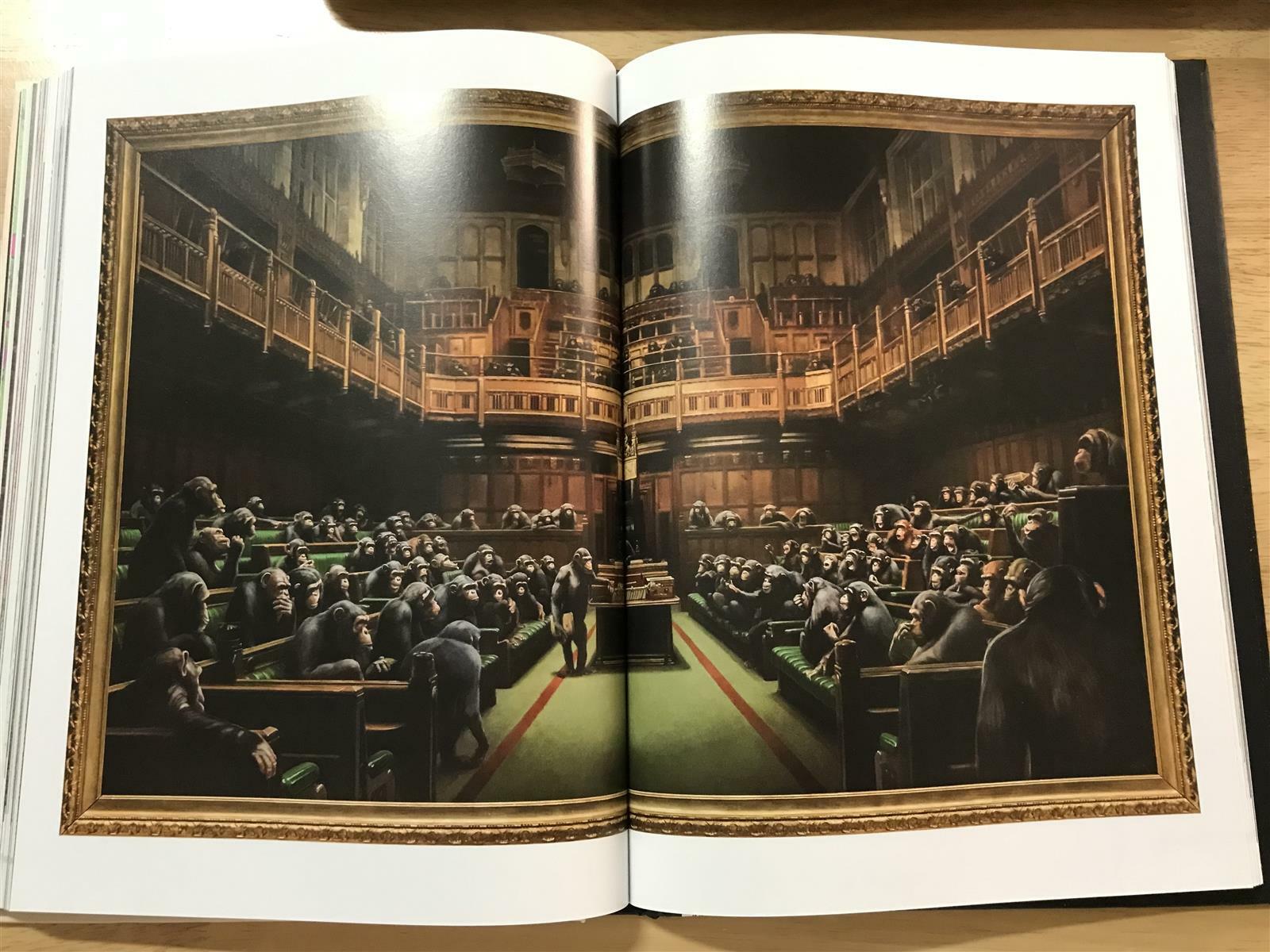

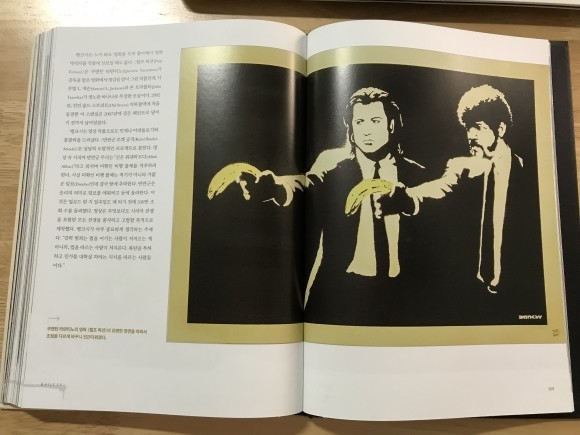

또한 뱅크시는 그 소재에 있어서 몇몇 특징들이 있다. 첫째로, 그의 작품은 "거리"와 동떨어져 생각할 수 없다. 예를 들어 대중을 무법적으로 감시할법한 감시카메라 바로 앞에 "무엇을 쳐다보는가?"라는 작품을 남기듯이 그 적재적소의 장소에 알맞은 작품을 남긴으로써 환경과 자신의 작품을 하나의 작품으로 일체화시켜버린다. 그것을 서로 분리하는 순간, 그 원래의 가치는 사라져 버리고 퇴색해버리는 것이다. 둘째로, 블랙코메디적인 요소를 적극 차용하여 이미지 전복을 시도한다. "침팬지"가 지배하는 이 지구의 모습이라든지, '생쥐"가 주인공인 다양한 군상을 인간에 빗대어 그리는 모습말이다. 이는 기존의 대중들이 가지고 있는 이미지를 역으로 이용하여, 주목도를 높이고 그 모순에서 유머를 발생하여 작품의 의도를 휴머러스하게 보이게 하는 효과가 있다. 마지막으로 인간을 외면한 탐욕적인 자본주의 (특히 미국의 다국적기업으로 대표되는)를 실랄하게 비판한다. 우리의 시각을 방해하는 광고판에 조롱하듯 작품을 남기거나, 수많은 난민들이 굶주리고 있는 아프리카에서 수익의 극대화를 꾀하면서도 그 현실을 외면하는 기업들의 로고를 명시하여 작품에서 조롱하는 작품들이 그것이다. 대중들에게 잘못된 소비관과 주체하지 못하는 이윤추구의 욕심을 이제는 그만하기를 바라며, 대중들에게 그들이 어떤 존재인지 다시금 생각해보도록 작품들을 배치하고 있다.

마지막으로 그의 작품은 항상 작품에 연관된 일화 하나씩을 담고 있다. 이는 워홀이 당시에 구사하던 전략과 매우 흡사하다. 모호한 작품을 던지고, 가치전복적인 메세지나 일화를 배경으로 전달하여 대중들이 열광하게끔 만드는 것이다. (물론 조롱을 잊지 않으면서 말이다.) 이는 보들리야르가 일찍이 예건한 시뮬라크르의 실현이며, 뱅크시도 그 방법론을 충실히 따라가고 있다. 다만 차이점은 워홀의 방법론은 따르되, 절대로 자신의 어떤 부분을 익명성으로 남기고 있다는 점이다. 현재까지도 뱅크시에 대한 온갖 추측이 난무하지만, 아무도 그의 실체에 대해서 알지 못하며 심지어 한 명의 작가인가에 대한 논란마져 존재한다. 때문에 개인의 영달이나 명예욕과는 거리가 멀며, 끝까지 저항하는 정신으로 남기를 바라고 있다. 그리고 그런 그에게 대중들은 열광을 하며, 그의 작품들은 가장 인기를 끄는 작품들로 가득하다. 이 책에서도 그런 면모들을 설명해주며 그의 작품세계 자체를 이해할 수 있도록 돕고 있다.

4. 아쉬운 부분...

이 책은 뱅크시의 작품 세계에 대부분 촛점을 맞춘 책이다. 그의 신화적인 이야기나 기행들에 대한 이야기는 가급적 배제한 것이 보인다. 이는 유사한 작가들의 "의도된 이미지 메이킹"에 대해 거리를 두고자 함이 아닐까 사료된다. 다분히 이러한 행위들은 유행 당시에는 센세이션을 일으키며 주목도를 높이지만, 시간이 흘러감에 따라 그 기억은 휘발되고 결국 남는 것은 작품으로 평가받는 것이 수순이기 때문이다. 그 배경을 걷어내고 작품 자체만으로 생명력이 약한 작품들은 한때의 해프닝으로 취급받으며 그 생명이 다하기 마련이다. 따라서 뱅크시의 작품을 소개할 때도 그런 우를 범하지 않기 위해 구성한 부분이 보인다. 그럼에도 불구하고 뱅크시는 "메시지"를 던지는 작가이다. 그 메시지가 없으면 작품은 아무 의미를 찾지 못하는 반쪽 자리 작품이 되어버린다. 따라서 이런 딜레마를 이기고 온전히 아티스트로서 인정받을려면 그의 행보를 부각시키는 것을 어느 정도 자제하고, 작품에 보다 치중하는 것이 현명한 태도였을 것이다. 이 책 또한 그런 면모가 보인다. 다만 전시회에서의 작품들은 많이 소개되지 않아 다소 아쉽지만, 그의 거리미술 측면을 집중하기 위해서는 어쩔 수 없는 선택이었을 것이라고 수긍이 간다.

5. 나오며...

위 작품은 그의 대표작 "분노, 꽃을 던지는 자 (2005)"이다. 현재 국제 분쟁의 상징인 이스라엘의 베들레햄에 존재하는 작품이다. 원래 이 이미지는 폭동에 가담한 시위자가 마스크로 자신을 숨기고, 분노의 화염병을 던지는 장면인데, 그 화염병을 평화의 상징인 "꽃"으로 대치한 것이다. 이 작품이야말로 그의 정체성, 즉 "체 게바라 + 앤디 워홀"의 측면을 가장 잘 드러낸 작품이라 생각한다. 부조리한 현실에 가차없이 저항하며 분노를 하지만, 그 투쟁의 방식은 폭력이 아닌 평화의 메시지를 던지는 것으로 정치적 메시지를 던진다. 또한 이 작품의 위치를 정치적으로 민감한 이스라엘에 남김으로써 블랙 유머적인 면모도 유감없이 발휘하는 것이다. 이와 같은 혁명적 투쟁 방식으로 이미 그는 전설의 반열에 오르고 있다. 언젠가 자신을 드러낼 지, 아니면 이대로 영원히 대중들의 가슴속에 "혁명의 아이콘"으로 자리잡을지는 뱅크시 본인만이 아는 일이겠지만, 적어도 그는 지금까지 자신이 주도한 예술적 행위에 대중들의 관심을 집중시키는데 성공했다. 앞으로도 그의 어떤 메시지가 우리에게 전달될지 귀추가 주목되는 가운데, 그의 진솔한 "작품"으로서의 면모를 잘 살려준 이 책은 우리에게 시사하는 바가 크다. 이처럼 좋은 시도를 한 저자들의 노고에 진심으로 감사를 표한다.

#언오피셜뱅크시 #뱅크시 #존브랜들러 #알레산드라마탄자 #Pensel #그래피티 #거리예술

@seonaebooks