FATMAN의 북 리뷰 시리즈 01-26 : 부엌은 소행성이다, 오카네야 미사토 저, 2022

* 본 리뷰에 들어가기 앞서, 이 글은 서평단으로서 개인의 의견임을 밝힙니다...

#도서협찬

1. 들어가며...

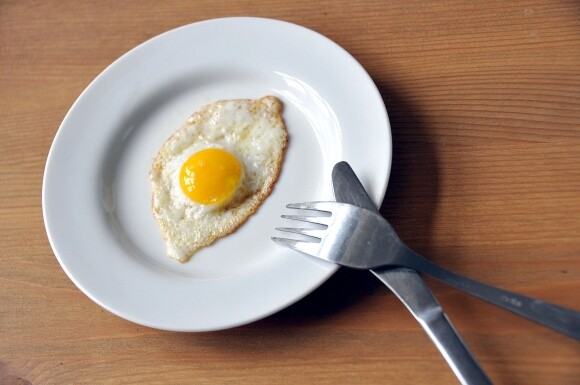

지금이야 참 떠올리기 싫은 기억이지만, 젊었을 시절 대한민국의 남아로서 군복무를 할 때였다. 아무리 입어도 춥고, 아무리 먹어도 배고프다고 느끼는 그 시절, 우리 부대의 동료들하고 식사를 같이하면서 "뭐를 가장 먹고 싶나"라는 주제로 한참 대화를 나누었던 기억이 있다. 원하는 음식을 자기 입맛대로 먹을 수는 없는 환경이니, 당연히 여러가지 음식이 거론되고, 대화가 한창 불붙을 무렵 의외의 메뉴가 하나 나오면서, 그 대화가 잠시 정적을 흘렀다. 그 메뉴는 다름아닌 "계란 후라이" 였다!

군대와 같은 단체 급식에서 의외로 계란 후라이라는 메뉴는 좀처럼 구경하기 힘든 음식이다. 가정식처럼 소규모로 조리를 하는 것이 아니니, 밥도 어마어마한 양으로 쪄야되고, 각종 반찬은 밑반찬과 같이 가공식품이 아닌 이상, 조리환경의 한계때문에 (또는 전투중 보급의 문제를 상정하여) 계란 후라이와 같이 일일히 하나씩 손으로 해야만 하는 보잘 것없는 메뉴가 오히려 군대급식에서는 희귀한 메뉴가 된 사연인 것이다. 때문에 집에서나 볼 수 있는 그 흔한 계란 후라이가 소위 "소울 푸드"의 위치에 놓이게 되는 놀라운 경험을 체험한 기억이 새록새록 난다.

이처럼, 우리 모두에게는 "소울 푸드" 또는 "가정식"에 대한 기억이 다 있다. 집집마다 어머니나 아내의 손맛이 그득한 음식들을 몇가지 가슴속에 안고 산다. 그리고 낯선 환경이나 심리적인 방황이 있을 시, 이러한 기억들이 "강제 소환"당하는 경험들이 다들 있을 것이다. (이를 아예 대놓고 표방하는 티비 프로그램도 있을 정도니 말이다.)

2. 저자의 의도...

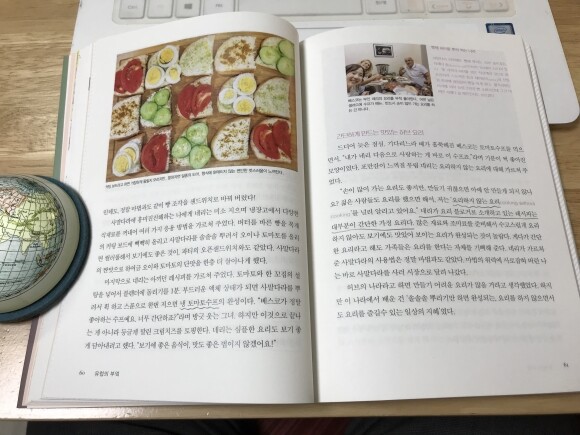

본 저서의 저자는 일본 국적으로 이공계 출신이지만, 요리에 대한 열정으로 진로를 바꾼 다소 특이한 경력을 가진 작가이자 요리 비평가이다. 그 중에서도 전 세계의 "부엌탐험"을 표방하여, 여러 나라에 걸쳐 "가정식"을 탐방하고, 취재하며, 이를 일본의 미디어에서 소개하는 활동을 이어온 바 있다. 여기서 한 가지 주목할 점은 미슐랭이나, 기타 공신력있는 요리에 대한 기준을 제시하는게 아니라, 오로지 직접 경험하고, 취재하고, 같이 공유한 기억에 의존하여 그 나라의 가정식으로부터 문화, 사회의 이야기까지 간접적으로 소개하는 일에 앞장 선다는 것이다. 본 저서에서도 그렇게 휘화찬란한 요리가 아닌 "소울 푸드"에 더 열광하고, 기꺼이 그 부엌의 주인들과 교감하며, 매력적인 사진들과 함께 일본인 그 특유의 "일상의 소소함에서 우러나오는 아름다움"을 우리에게 소개하고 있다.

3. 인상적인 부분...

이 책에서 소개하는 각 국의 가정들에서 만들어지는 음식들은 일단 "정겹다". 화려한 수사도 없고, 담담하고 소박하게 저자는 소개하지만 그 음식들에 대한 애정은 충분히 느껴질 문장들로 가득차 있다. 저 멀리 이역만리에 떨어진, 생판 모르는 남의 집의 부엌에서도 같은 여성들 특유의 동질감으로 공감하며, 같이 요리를 만들기도 하고, 정겨운 이웃들과의 일화도 찬찬히 적어나가고 있다. 때로는 첩첩산중에서 오로지 자연식만 상상했던 태국의 어느 집에서 "미원"을 발견하기도 하고, 보기에는 못생겼고, 투박하지만 그 어느 만찬에서도 느끼지 못하는 "엄마의 손길"을 연상케 하는 에피소드 등, 때로는 웃음을 유발하며 때로는 진지하게 자신이 경험한 "집밥"들을 우리 앞에 내놓는다.

또한 각 가정에서의 평범한 요리 중에서도 그 나라 사람들만이 느끼는 자신들의 소울 푸드나 지역 특색이 살아있는 식재료로 만들어진 메뉴를 반드시 한 가지씩 선정하여 매번 여정의 대미로 소개하는 부분이 기억에 남는다. 평소 요리에 관심이 많던 나로써도 한두번 본 메뉴도 있지만, 전혀 생소한 메뉴도 많았으며, 그 요리에 대한 이질감보다는 정감이 가도록 사진과 간단한 레시피와 함께 친절하게 우리에게 소개한다. 그러면서도 한가지 특이한 것은, 너무 생소한 메뉴를 소개하여 우리가 접하기 힘든 것들보다는, 얼마든지 재현 가능한 메뉴를 주로 다룸으로써, 이 책을 읽는 독자들도 관심을 가지면 저자의 경험을 겪을 수 있도록 한 배려가 눈에 띈다. (실제로 나 역시 저자가 소개한 불가리아의 "루테닛사"의 매력에 빠져들 수 있었다.)

마지막으로 너무 과하지도 않고, 그렇다고 너무 간략하지도 않은 적절한 사진이 마음에 들었다. 의외로 요즘은 푸드 스타일리스트가 따로 존재할 정도로, 음식을 만드는 것과 음식에 대해 보다 더 꾸미고, 기록을 남기는 것이 다름을 인정하고 있다. 오래된 저자의 경험으로 자신이 가장 말하고 싶은 것들을 사진에 담아, 음식과 주방의 환경, 같이한 이웃들의 모습으로 구성하여 같이 여정을 따라가는 분위기를 충분히 느낄 수 있도록 구성한 점은 매우 훌륭하다.

4. 아쉬운 부분...

앞서 언급했듯이 참 정겨운 음식들과 행복한 사람들로 가득한 지면에서 우리나라를 볼 수 없어서 아쉬웠다면, 나만의 욕심일까? 꼭 국뽕으로 치부될 만한게 아니라 최근 유럽이나 미국에서 K-푸드가 소개되고 대중화가 비로서 이루어져, 우리 스스로도 놀랄 정도로 보급이 된 건 사실이다. (헝가리에서는 김치 레시피가 매우 높은 인기를 누리고 있다는 후알문이다.) 비빔밥이나 불고기는 이미 옛 이야기이고, 거의 실시간으로 우리가 즐기는 메뉴들 중에 상당부분이 타국에서도 화재를 불러모으는 경우는 흔하게 볼 수 있다. 저자도 서문에서 한국의 독자들에게 아쉬움을 표하며, 언젠가 꼭 우리를 방문하고 싶다고도 밝히고 있어서 위안을 삼는다. (그럼에도 불구하고, 저자는 "기존의 일본에 알려진 한국음식으로는 우리가 느껴지지 않는다"며 직접 와보고 늘 해왔던 것처럼 가정식을 취재하고 싶다는 날카로운 지적을 하고 있다.)

5. 나오며...

전 세계 어디서나 공통된 점이라면 "밥상"은 행복해야 한다는 것이다. 그 어떤 민족적, 사회적 갈등하에서도 인간은 치열하게 살아왔고, 그 삶의 가운데 핵심에는 "먹고 사는" 문제가 자리잡고 있다. 가족과의 대화, 손님들과의 교제와 기쁨, 국가 정산간의 만찬 등, 인간의 행위양식 중에서 "식사"가 차지하는 그 의미는 절대적이다. 더군다나 "관계의 종말"이라는 극잔적인 표현마져 횡행하는 이 세상에도 따스한 식탁은 우리를 지켜주는 마지막 보루 중 하나이다. 그 집밥의 소중함을 잔잔하게 소개해주는 이 책은 참 사랑스럽고 정겨운 책임에 틀림없다. 이 글을 어서 마치고 나도 여기서 본 레시피를 참고하여 또 하나의 음식을 만들어먹을 즐거운 고민을 떠올리며 저자와의 행복한 동행을 마친다.

#부엍은소행성이다 #나나문고 #오카네야미사토 #가정식 #요리에세이 #채성모의손에잡히는독서

@a_seong_mo