살면서 마주치는 도전 중, 무엇이 진실이고 거짓인지를 가려 내는 과제만큼 우리를 난감하게 만드는 것도 별로 많지 않을 듯합니다. 의사 결정을 하고 사리를 판단함에 있어 난마처럼 꼬인 진상의 맥을 꿰뚫어보고, 목적을 위해 꼭 필요한 행동만 영리하게 취할 수 있다면, 우리는 손 대는 과업마다 대부분 눈부신 성공을 거둘 것입니다. 하지만 대부분의 사람들은, 사람의 말이나 정보, 스토리의 진위를 구별하는 데에 큰 신경을 쓰지 않습니다. 판단할 수 없거나 판단에 많은 노력을 들이기 귀찮다는 이유로, 우리는 대개 우리가 믿고 싶은 대로 믿어 버린 후 일을 마무리합니다. 부정확하고 부실하게 매조지한 일처리가 남기는 파장은 사소할 수도 있지만, 그 중 상당수는 중대한 인과 관계로 이어져 우리의 앞날을 가로막기도 합니다. 더 큰 문제는, 일이 걷잡을 수 없이 커지고 결과가 악화된 후에도 우리는 판단 작용의 비효율, 오작동, 게으름 등에 귀인(歸因)시키려 들지 않고, "그저 운이 나빴을 뿐"으로 치부하고 만다는 데에 있습니다. 과정이 나쁜 것도 문제지만, 피드백과 리뷰 프로세스가 형편 없이 기능하는 게 더 큰 문제입니다.

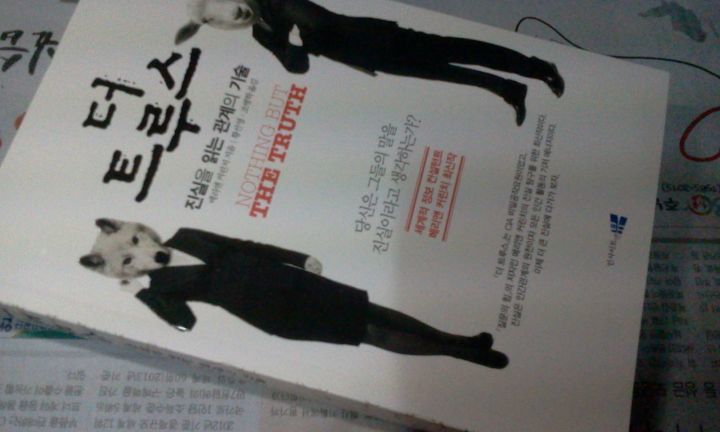

이 책은 전직 CIA 요원인 메리앤 커린치라는 분이 쓴, "진실과 거짓을 가려내는 법"에 주안을 둔 실용서입니다. 다른 사람이 지금 거짓을 말하는지, 그 반대인지 표정이나 제스처만 척 보고서도, 내 머리의 회로가 성능 좋은 거짓말 탐지기처럼 작동한다면, 그것 참 기분도 상쾌할 뿐더러 일을 할 때의 성과도 엄청 클 것 같습니다. 실제로 저자는, 다년 간 범죄 용의자나 수상쩍인 일에 연루된 증인 등을 대면 접촉해서 정보를 얻거나, 직접 수사 대상으로 삼아 심문하는 일을 해 왔습니다(그저그런 요원이라기보다 맡은 일을 아주 잘 해내는, 동료나 관계자들이 보고 경탄했을 만한 능력의 보유자였을 것 같습니다- 이 책에 군데군데 비춰지는 사담[私談] 여럿으로 짐작건대).

그녀는 예컨대, 3년 전 세상을 떠들썩하게 했던 에드워드 스노든이 TV에 나와 인터뷰하는 모습만 보고, 저 사람이 지금 머리 속에 어떤 시나리오를 만들어 놓고 그에 끼워맞춰 가며 거짓말을 늘어 놓고 있음을 바로 눈치챘다고 합니다. 그녀에게 개인적으로 직장 후배뻘 정도 될 수 있었던 스노든이었기에, 또 개인적 소신이나 성향 면에서 크게 어긋나는 점이 많아 보이는 인사였기에, 이런 판단은 어느 정도 사감(私感)이 끼어들었을 수 있습니다(그녀가 이 문장 뒤에 덧붙이고 있는, "내 판단에 동조하는 전문가들이 더 자격을 많이 갖춘 유형이었다." 같은 말도, 역시 독자가 무비판적으로 받아들일 건 아닙니다). 하지만 때로는, 언술로 공식화하긴 어려워도, 해당 분야에 오래 종사해 온 구루들의 직관이나 직감이, 소위 "과학적 분석의 결과"보다 더 정확할 때가 있다고 합니다. 이 책에서도 주장되고, 이미 다른 믿을 만한 권위 있는 소스를 통한 학습에 의해 내심으로는 우리 모두가 동의할 만한 결론이죠.

이 책은, 타인의 거짓과 진실을 준별해 내기 위해, 먼저 우리 자신이 스스로에게 메타적 기준을 적용할 필요가 있다고 합니다. 내 자신이, 기질적으로 범하기 쉬운 인지 오류들에 빠져 있으면, 남의 거짓말인들 그게 눈에 제대로 들어올 리 없습니다. 저 사람의 거짓말이 "평소에 내가 믿고 싶었던 바"와 일치하면, 여러 객관적 징후들이 정형화한 시그널로 눈에 뻔히 들어 와도, 이미 프레임이 지배하는 두뇌에 잡히지 않고 지나쳐 버린다는 거죠. 반대로, 믿고 싶지 않은 사실, 이미 듣기 전부터 나의 정서가 거부반응을 보이는 사항에 대해서는, 논리적 판단 과정을 거치지 않고 초기 단계에서 이미 기각을 해 버린다는 겁니다.

학계에서 자주 거론하는 이슈가, "발화자가 자신 역시 거짓인 줄 알면서도 거짓을 말하는 경우" 그리고 "발화자는 철석같이 사실로 믿고 있으나 사실은 착오, 망각, 기타 여러 비정상적 인지 작용에 의해 객관적 거짓을 말하는 경우", 각각 어떻게 대응할 것이냐 하는 문제입니다. 이 문제는 심리학의 영역에 들어오기 전, 이미 지난 몇 세기 전부터 철학, 논리학, 수학의 연구 대상이기도 했습니다. 용의자를 심문하거나 증인의 진술을 청취하는 일을 맡은 공직자가, 감쪽같은 거짓에 속아 넘어가거나, (거짓말 탐지기가 전혀 반응할 수 없는) 착오에 의한 확신을 어떻게 현명하게 처리해야 할지는 실로 어려운 문제입니다. 먼저 판단의 주체 자신부터, 본인이 일상에서 처리하는 갖가지 귀인 추론, 사실의 해석을 두고, 자기 비판적 - 객관적 태도를 유지할 수 있어야 이를 대상으로 적절한 작업을 해 낼 수 있습니다.

진술에는 여러 차원, 범주적 개성을 띤 것이 있습니다. 이 중, 그 진위값을 뻔히 밖으로 드러내고 있는 건 극히 드뭅니다. 일면에서 진실성을 띠고 있는 게, 다른 면에서 고찰하면 철저한 허위로 판명납니다. 이때 어느 각도에서 허점을 파고 들어서, 최종적으로 진실을 파악해 낼 것인지가 관건입니다. 현장에서 많은 경험을 쌓은 끝에 "논리적으로, 실제적으로" 심문 대상자의 진술을 공박하는 요령을, 저자는 치밀하게 분류된 진술 유형론에서 각각 구체적으로 알려 주고 있습니다. 때로는 지나치게 진술(혹은 그 진술을 말하는 이) 개개에 대해 공격적이고 회의적인 태도를 취한다 싶기도 하지만, 우리가 사는 사회 자체가 기만, 속임수가 난무하는 곳이니만큼, 이 책에 나온 이론이나 노하우는 공감되는 구석이 많았습니다.

어떻게 진실을 다가갈 것인가, 그리고 어떻게 더 큰 진실을 밝혀낼 것인가. 흔히 사실과 진실을 구별할 때, 자신의 개인적 가치관을 투영하여 "구미에 맞는 쪽"을 진실이라며 우기는 경향을 봅니다. 그래서는 단체 차원은 물론, 개인 레벨에서도 답이 나올 리가 없죠. "진실"과 개인의 신념을 먼저 준별하는 게, 이 책에서 말하는 "더 트루스"를 발견하고 이치에 맞는 판단을 내리는 첫걸음이라 할 수 있습니다. 책의 원제는 <Nothing But the Truth>인데, 이 말은 본디 미국에서 재판 등의 공적 절차에 앞서 필요한 경우 증인에게 선서를 시킬 때 "the truth, the whole truth and nothing but the truth"를 말할 것을 요구하는 정해진 문구에서 온 것입니다. 두번째 어구에서 the whole truth라 함은, 국지적이고 부분적으로만 진실일 뿐, 전체적 의미 체계 안에서는 오히려 거짓에 가까운 건 진실이 아니라는 판단이 들어 있습니다. 이 책의 2부에서 "더 큰 진실"이라 함은 그를 지적하고자 하는 의도입니다. 저자가 일관되게 강조하는 바는, "진실을 알고 싶으면 먼저 당신 머리에 있는 선입견이나 비합리적 선호 체계로부터 해방되라"고 말합니다. 결국 자신이 자신에게 진실을 말하고 있어야, 남들의 참말 거짓말도 바르게 가려 내고 수용할 수 있다는 요지이겠습니다.