-

-

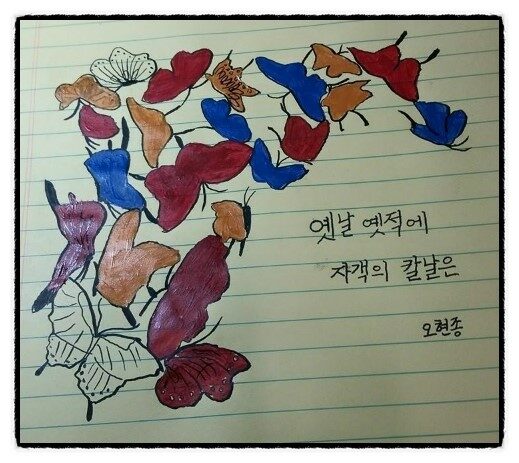

옛날 옛적에 자객의 칼날은

오현종 지음 / 문학동네 / 2015년 4월

평점 :

구판절판

#1. 어쩌면 좋은가.

리뷰를 쓰고 싶었다. 간절히 쓰고 싶었다. 이 책을 읽고 아무 것도 써두지 않는다면 내가 나를 용서하지 못할 것 같았다.

하다못해 문지방에 손톱자욱이라도 내야만 했다.

그림자처럼 스르륵 목표를 향해 움직이던 사내가, 자신의 팔과 등을 칼집으로 내어주며 목표점에 다달아 제 얼굴을 난도질 해 삼켜야만 했던 순간을 기록해야만 했다.

자객의 이야기.

그는 왜..마지막 생명이 끝나는 순간 상대의 숨통을 끊어놓는 대신 제 얼굴을 씹어 삼켰을까..

이야기는 그렇게 피묻는 입술을 연다.

빨간 나비가 날았다.

매일처럼 귀신들이 자신의 다리를 씹어먹는, 갉아먹는 악몽을 꾸는 재상. 차고 예리한 귀신들의 이가 발목에 무릎에 박히는 생생한 느낌으로 온 밤을 지샌다.

억울하게 죽어간 원귀들은 구석구석에서 자꾸만 기어나오고..악몽을 꾸지 않기 위해 잠들지 않기 위해 안간힘을 쓰는 재상. 그 재상이 유일하게 평온을 얻던 이야기를 들려주던 아홉번째 첩.

세헤라자데가 목숨을 연명하기 위해 거미가 실을 잣듯 이야기를 풀어냈던 것과 아홉번째 첩의 이야기는 재상의 호기심을 자극하고 귀신들이 나타나 다리를 갉아먹는 악몽을 멈추게 한다.

하지만, 궁이란 곳의 생리는 암투와 모략이 아니던가. 혀가 잘리는 첩.

노란 나비가 날았다.

자객과 재상으로 시작해 재상의 아들, 자객의 아내, 자객의 아이들, 첩, 책사, 점술가..'이야기들'로 묶인 얽히고 섥히는 관계들은 반전의 반전을 거듭한다.

하나의 직선으로 방향을 잡은 독자를 비웃듯이 꺽은선 그래프처럼, 혹은 기괴한 모양의 선재(線材)작품처럼 뒤섞여 있다.

미궁에서 자칫 길을 잘못들어 만났던 이를 다시 만나서 다음 이야기를 듣고, 처음 보는 이를 만나고 그들이 그곳에 있어야 하는 존재의 이유같은 것을 듣고 묻는다.

그 곳을 나갈 수 있을까?

살아서 미궁의 담장을 넘을 수 있을까?

파란 나비가 날았다.

#2. 여러가지 이야기

자객의 여러가지 술법들을 떠올려 봤다. 기껏해야 영화에서 본 것이거나 만화영화를 본 것이 전부겠지만, 그 믿지 못할 술법들을 굳이 빌려온다면..

이 이야기는 분신술을 사용한 이야기일지도 모른다. 하나의 줄기에서 뻗어나온 관계와 이야기와 이야기와 이야기 속 사람들이 실체가 아닌 살아있는 이야기들의 현신일 뿐일지도 모를일이다. 혹은 분신술을 쓴 재상이거나 재상의 아들,또는 자객이거나 이야기를 듣는 나,너일지도 모른다는 말이다.

당신은 무엇이 두려운가.

재상의 두려움의 근원은 무엇인가? 귀신? 귀신은 어째서 나타나는 거지? 그 이야기들은 어디에 있지? 냉장보관중이야.

그 시린 것은 해동 되기 직전의 차가움일지도 모른다. 이제 슬슬 녹아나오는 이야기들, 피 비린내가 진동하는 이야기일수록 몰입은 절정으로 치닫는다.

자객의 비밀, 복수, 이 흥미진진한 사건의 가운데 지휘봉을 든 자는 누구인가?

"나"

책을 읽는 나다.

베틀에서 베를 짜듯, 이쪽 끝에서 저쪽 끝까지 한달음에 쭉 밀려갔다가 되돌아오는 이야기들이 숨고를 틈도 주지 않는다.

자고로 핏내 나는 이야기는 이렇게 숨이 막혀야 제맛이긴 하다.

#3. 접힌 귀퉁이

납득할 수 없는 일을 하게 만드는 게 권력이라는 것을 나는 아버지를 통해 배웠다(p30)

자객의 아내는 고통을 참으려 비명 지를 뿐, 살려달라는 애원은 하지 않았다. (...) 역시나 마음이 한 가지인 자들은 독했다. 머리가 어지럽지 않아서 독했다. 하나를 버리고 하나를 줍는 거래를 몰라 독했다.(....) 자객의 아내는 살이 점점이 떨어져나가는데도 곽의 이름을 입에 올리지 않았다.(...) 배운게 없어, 없는 이름을 지어댈 줄도 몰랐다. 남들에게 죄를 뒤집어씌울 요령도 없었다. 가진 게 없어 곧이곧대로인 여자였다.(p67)

세월을 알수록 너그러워진다고 하지요. 거짓입니다. 세월을 알수록 너그러워지는 게 아니라 두려워하는 겁니다. 죽음에 가까이 갈수록 죽음을 가벼이 여겨야 하는데, 가까이 가면 갈수록 무겁게 여기고 있어요. 죽음이 두려원서 눈을 감고 있어요. 모두가 틀렸습니다. 저는 세월을 따라가지 않겠어요. 증오가 저를 한 곳에 머물게 합니다.(p93)

우연은 우리가 이해하지 못하기 때문에 우연이라고 내가 우연을 이해하게 되는 때, 모든 우연은 필연으로 이어진다고 말했어.(p96)

나는 용서하지 않기 위해 복수하지 않는겁니다.(p165)

사실 접힌 귀퉁이는 너무 많다. 거의 전부 접어댄것 같다. 책은 만들다 만 아코디언같기도 하고 아직 덜 끓여진 조개같기도 하다.

표현들..

그 사실적이고 끈적한 표현들이 생동감을 불러온다. 마치 눈앞에서 벌어지는 일인양..내 짐작이 이만치 달려가 선 곳에서, '이게 아니지'라고 단호하게 잘라버리는 기대와 상상.

그렇게 잘려져 나간 짐작과 기대가 통쾌했다.

머쓱하고 민망하지만 개운했다.

허를 찔리는 것도 중독성이 있다. 자연스레 옆구리를 내어주게 된다. 무방비 상태가 되어 여기를 찔러보라고 유혹하는 지경이 된다.

그러나..빈 곳을 공략하는 바보는 없다.

#4. 옛날 옛적 자객의 칼날은..

미궁의 한가운데 욕망과 두려움이 살고 있었고, 권력을 쥔 욕망은 폭주하기 시작한다. 이야기에 들린 여인은 이야기를 쓰고, 복수에 들린 이들은 복수를 꿈꾼다.

그 속에서 미궁보다 더 복잡하고 치밀하게 짜여져가는 관계는 차가운 이야기의 먹이가 된다.

잔혹한 장면들이, 위험한 묘사들이 비지찌개가 끓는 뚝배기의 가장자리처럼 위태위태하고 조마조마하게 만든다.

오현종 작가의 '달고 차가운' '사과의 맛'..붉은 그것은 닮았으나 그 깊이가 깊어졌다.

꿰뚫어보는 힘..그것을 고스란히 서사로 풀어내는 붓..그녀는 어쩌면 이야기에 들린 아홉번째 첩이었을지도 모른다.

피냄새가 진동하는 그 미궁의 소리들을 예의 주시하며 피처럼 붉은 팥죽을 떠넣곤 하는 그녀가 오현종이었을지도..

아니라고?

아니라면 증거가 필요하다.

서둘러야 한다.

옛날 옛적 자객의 칼날은 재상의 목을 향해 겨눠졌지만..

나비떼를 앞세운, 오늘 밤의 자객은 피보다 붉은 달고 차가운 팥죽을 들고 가기로 한다. 이야기에 들린 그녀를 만나러 말이다.

자객인데..암살상대는?

글쎄..당신?또는 아홉번째 첩 심연...