어제는 두 편의 시를 나란히 적어두고 한참을 읽었다.

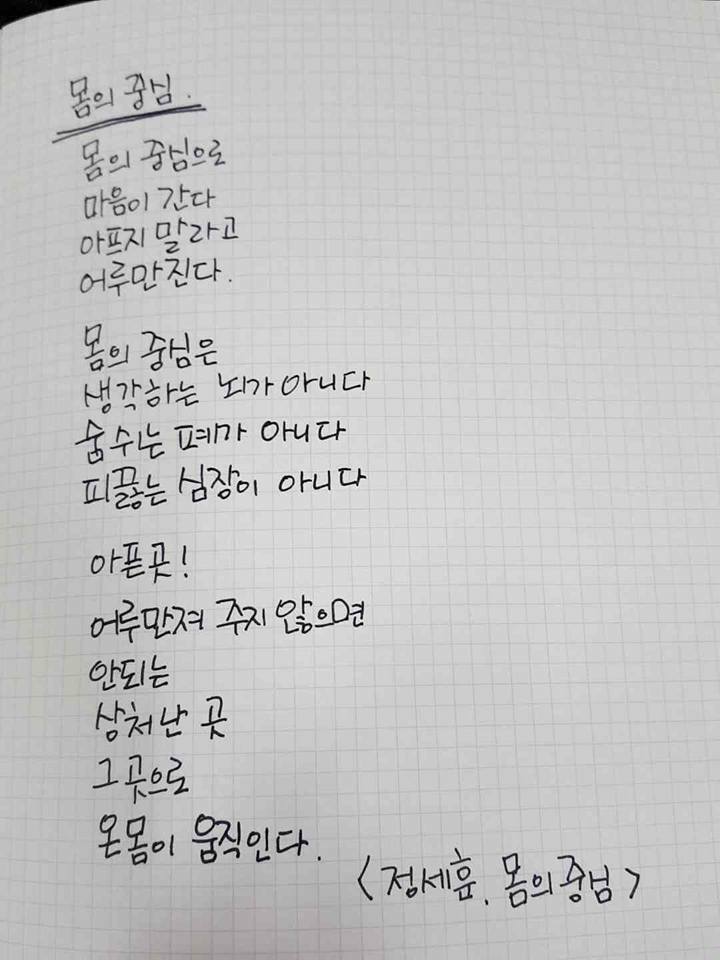

공교롭게 두 시가 모두 '중심'을 이야기 하고 있다. 몸의 중심.

당연하게도 두 시는 가장 아픈 곳이 몸의 중심이라 노래하고 있다.

열 손가락 깨물어 안 아픈 손가락은 없지만, 생인손을 앓는 손가락을 깨물면 자지러지게 아플거다.

시를 읽으며 입속으로 불러 보는 이름들..

얘들아..벌써 3주기가 다가오는 별이 된 아이들.

할매요..웃는 입으로 하염없이 눈물 흘리더라던 성주의 어른들..

가장 아픈 곳이 몸의 중심이라면, 내 중심은 팽목에, 성주에 있겠다.

물끄러미 바라보듯 읽다가 턱을 고이고 읽다가, 눈을 비비며 읽다가 긴 한숨을 내쉬었다.

이렇게 아픈데..이 고통에 책임있는 사람은 '송구합니다' 한마디만 형식적으로 내놓았다.

다시 노트를 펼쳐 시를 읽어본다.

코 끝에서, 손 끝에서, 명치께에서 찌릿찌릿 고통이 시작된다. 고통은 그렇게 끝에서부터 심장으로 성큼성큼 걸어온다.

어찌해 볼 도리 없이..

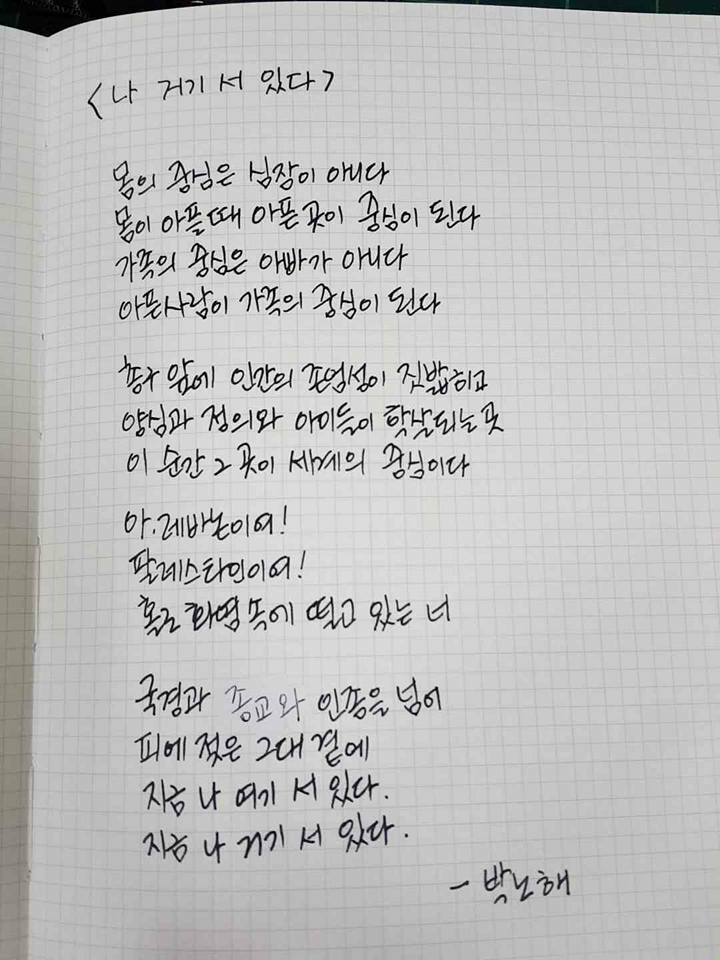

박노해가 레바논에 가서 찍고 쓴 책, 그리고 시집.

정세훈의 시와 박노해의 시를 서로 다른 필체로 써보려했으나..고통은 결국 닮아가나보다. 혹은 서로 다른 글씨체로 쓰여지더라도 고통은 같은 무게로 읽히거나..