쿤데라의 불멸이 지난 몇년동안 절판되었다는 것을 B님의 글을 읽다가 알았다. 왜 그런 좋은 책이 절판의 수난의 겪었을까? 하긴 뭐 그렇게 따져보면 목이 빠져라하고 기다리고 있는 절판책이 한 두권이랴 싶지만. 쿤데라의 명성이라면, 한 해 수 십만권의 책이 팔리는 것은 좀 힘들더라도 스테디권안에는 들었을텐데. 지난 몇 년동안, 쿤데라의 책리뷰는 거의 다 농담이었다는 것을 기억해냈다. 그리고 그 책이 정말 괜찮은가보다, 라고 생각은 했지만 이제 쿤데라에 대한 관심은 시큰둥해져서 가까이 하지 않았고(난 바람난 여인이라네!), 저 불멸이 절판이었다는 것조차 모르고 있었다.

쿤데라의 불멸이 지난 몇년동안 절판되었다는 것을 B님의 글을 읽다가 알았다. 왜 그런 좋은 책이 절판의 수난의 겪었을까? 하긴 뭐 그렇게 따져보면 목이 빠져라하고 기다리고 있는 절판책이 한 두권이랴 싶지만. 쿤데라의 명성이라면, 한 해 수 십만권의 책이 팔리는 것은 좀 힘들더라도 스테디권안에는 들었을텐데. 지난 몇 년동안, 쿤데라의 책리뷰는 거의 다 농담이었다는 것을 기억해냈다. 그리고 그 책이 정말 괜찮은가보다, 라고 생각은 했지만 이제 쿤데라에 대한 관심은 시큰둥해져서 가까이 하지 않았고(난 바람난 여인이라네!), 저 불멸이 절판이었다는 것조차 모르고 있었다.

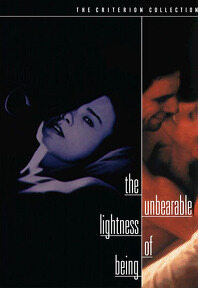

처음 쿤데라의 명성을 알게 해준 것은 책이 아니고 영화였다. 아, 90년인가? 90년대 초반으로 기억되는데 파릇파릇한 다니엘 데이 루이스, 줄리엣 비노쉬 그리고 레나 올린이 나왔던, 우리 나라 영화제목으로는 <프라하의 봄>이었던 참을 수 없는 존재의 가벼움이었다. 내 기억에는 영화가 나오고 그 이후에 민음사에서 참을 수 없는 존재의 가벼움이라는 원제목의 작은 양장의 좀 있어 보이는 책으로 나왔던 것으로 안다.

학생운동과 학내분쟁이 거의 소요단계로 들어가던,,,, 그러니깐 학생운동의 마지막 단계에서 찔끔 맛만 보고 전 세대의 격렬한 투쟁을 입소문으로만 들었던 시절에 이 쿤데라의 <프라하의 봄>이 극장가에 상영되었던 것이다. 그나마 군부시절이 아니고 김영삼 정부 시절이었기에 가능한 일이었을 것이다. 처음부터 다니엘 데이 루이스의 성적 장면이 나오는 파격적인 영상이었고 이야기었던 것으로 기억하는데(사실 거의 20여년 전 영화여서 기억은 나지 않는다), 단지 당시에는 이 세명의 무명이었던 배우가 이 영화가 보여준 신선함과 파격 그리고 영상의 소용돌이는 미칠 것 같은 감정의 흥분을 가져다 주었다. 우리 세대가 그 전에 못 느껴 보았단 센세이션한 흥분이라고 말할 수 있을 것이다. 아니 내가 처음으로 성인이 되었다는 흥분감을 맛 볼 수 있었던 영화였으리라.

영화가 흥행에 성공하자, 영화의 원작이 책으로 나왔던 것으로 기억한다. 지금과는 다른 작은 판형의 아주 이쁜 하드커버의 책이었는데, 많은 부분 책하고 영화와 달랐지만 우리 나라에서 쿤데라의 이름을 굳히는데 아주 성공적인 책이었다. 명성은 다음 책을 낳는다. 쿤데라의 신작이나 그의 다른 책들이 쏟아져 나왔고 그 때 제법 그의 책들을 읽었다. <불멸>도 그 중 하나인데, 에세이인지 소설인지 모호한 형식의 독특함이 기존의 내가 읽었던 책하고는 남 달랐다. 아, 소설도 이렇게 쓸 수 있구나,라고 생각했던 것 같다. 기존의 소설 문법을 무시했고 소설의 서사성과 함께 에세이 형식으로 작가의 수준 높은 사고를 노골적으로 드러내는 작품이었다.

영화가 흥행에 성공하자, 영화의 원작이 책으로 나왔던 것으로 기억한다. 지금과는 다른 작은 판형의 아주 이쁜 하드커버의 책이었는데, 많은 부분 책하고 영화와 달랐지만 우리 나라에서 쿤데라의 이름을 굳히는데 아주 성공적인 책이었다. 명성은 다음 책을 낳는다. 쿤데라의 신작이나 그의 다른 책들이 쏟아져 나왔고 그 때 제법 그의 책들을 읽었다. <불멸>도 그 중 하나인데, 에세이인지 소설인지 모호한 형식의 독특함이 기존의 내가 읽었던 책하고는 남 달랐다. 아, 소설도 이렇게 쓸 수 있구나,라고 생각했던 것 같다. 기존의 소설 문법을 무시했고 소설의 서사성과 함께 에세이 형식으로 작가의 수준 높은 사고를 노골적으로 드러내는 작품이었다.

<불멸>이 세계민음전집사에서 나왔다길래, 집에 있는 청년사판으로 꺼내 읽어보려고 하다가 말았다. 누런 종이와 책위에 쌓여있는 까만 먼지, 더러움을 어느 정도 닦아내고 읽고 페이퍼를 쓰려고 했다가 읽기를 그만 둔 것이다. 줄거리도 어떤 내용인지도 기억을 하지 못하지만, 20대에 읽었던 감정만은 남아 있다. 새로운 형식을 접했다는 묘한 흥분과 짜릿한 신선함과 두근거림. 그 때 이 책의 주인공 아녜스를 줄리엣 비노슈와 연결해서 읽었고 단발머리의 아네스로 기억하는데, 40의 나이에 다시 읽으면서 20대때의 그 감정이 사라지면 어찌할까, 하는. 아네스를 줄리엣 비노쉬가 아닌 다른 여성과 오버랩하면 어쩔가, 싶었다. 나는 줄거리는 기억하지 못해도 그 때 읽었던 감정이 환기되는 책들이 있다. 그 책이 바로 불멸같은 책들.

20대때에 이상문학수상작인 김채환의 <겨울의 환>을 읽고 들뜬 적이 있었다. 아주 묘하게 나이 든 여성의 심리를 그린 작품인데, 이상하게 연애경험 전무인 내가 이 책을 읽고 단번에 뽕 간적이 있다. 그녀의 스산한 외로움을 나는 알 거 같았고 그 책에 대한 감정, 그러니깐 초겨울같은 감정을 가지고 있었던 책이었는데, 몇 년전에 그 책의 그 느낌을 다시 느끼고 싶어 다시 구입해서 읽었을 때는 영 파이였다. 전혀 그 때의 여린 감정을 느낄 수 없었다. 소설의 단점만 보이더라는. 나이에서 소설을 바라보는 시각도 변하는구나 싶었다.

쿤데라의 불멸도 그러면 어쩌지, 싶은게 많이 망설여지게 된다. 책 제목처럼 그 때 느꼈던, 품었던 그 감정 그대로 불멸이었으면 좋겠는데. 40대의 감정으로 남는 불멸이 될까봐 조심스럽다.