-

-

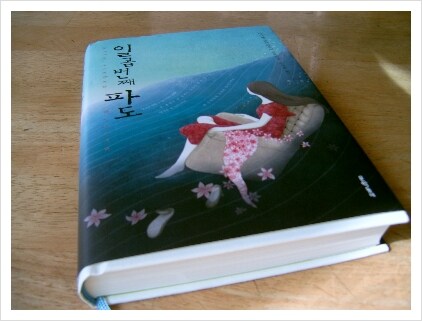

일곱번째 파도

다니엘 글라타우어 지음, 김라합 옮김 / 문학동네 / 2009년 9월

평점 :

품절

작년 겨울,『새벽 세 시, 바람이 부나요』를 읽고 혼자서 마음이 울그락 불그락 난리가 났었다. 있을 수 있는 일이라고 ,혹시 나에게도 그런 일이 생겼으면 좋겠다고 혼자 김칫국 마시고, 그러다가 아무에게나 찾아올 수 있는 두근거림은 아닐 거라고 여기면서 냉정을 되찾았다. 결말을 보면서 혼자 중얼중얼 투덜거리기도 하고, 뭐 이렇게 끝났나 싶어서 아쉬움도 남았다. 그리고는 절대 후편이 나오면 안된다고 혼자 다짐도 해보고, 한편, 에미와 레오가 이렇게 끝나면 안되는데...안타까워 하면서 아주 조금 뒷이야기를 기대했다. 그런데....드디어 나왔다.

에미의 이메일을 잡아먹은 줄 알았던 시스템이 다시 그들을 만나게 해주었다. 전편에서 이별이 회오리 바람처럼 몰아쳤다면 , 후편에서 그들의 만남은 조금 싱거웠다. 폭풍처럼 설레임을 몰고 올 만남이 기다리고 있을까, 기대했는데 여전히 그들의 만남은 이메일 안에서 이루어졌다. 누구의 잘못인지 책임인지 분명하게 밝혀지지 않은 채 그들의 두근거림은 다시 시작되었고, 그리고 끝을 향해 나아간다. 그들의 만남은 새로운 모습으로 거듭나고..현실과 이상 사이에서 번민하던 그들에게 또 다른 모습의 기회가 찾아온다.

설마 설마..혹시나.. 나의 기대를 살짝 얹어서 책장을 마구 넘기면서 결말을 상상했다. 그래 좋다...계속 되었으면 좋겠다. 아니야 그래도 여운을 남겨야지, 멈춰 ~~

밀고 당기고, 주도권이 에미에게 갔다가 다시 레오에게 돌아오기도 하면서 그들의 이메일은 오고 간다. 반년 뒤, 10초 뒤, 사흘 뒤, 한 시간 뒤, 10분 뒤...읽는 사람은 그냥 하나의 연결된 이야기로 느껴지겠지만, 메일을 기다리고, 고민하면서 썼다면 또 이야기가 달라진다. 지독한 기다림, 버림받을지도 모른다는 두려움, 그리고 또 기다림, 에미와 레오가 메일을 주고 받으면 지냈던 시간은 그들에게 피를 말리는 시간이었을지도 모른다. 또는 열정과 기쁨을 맛볼 수 있는 시간이었을지도. 그들의 생활의 일부, 혹은 전부였을지도 모르겠다.

얼굴도 몸매도 성격도 모르는 사람과 주고받는 글, 느낌이 어떤 것일지 상상만 해도 설렌다. 인터넷 세상에서 글을 주고 받는다는 건, 어쩌면 뜬구름을 잡는 것과 비슷하다. 끊임없이 말을 주고 받고 마음을 나누다가도 어느 순간, 남이 되버리기도 하는 세상이다. 하지만 글로 누군가를 사귀고 좋아하고 사랑하게 될 수 있다고 믿는다. 그런 인연이 존재한다면 지구 끝까지 쫓아가서 잡아오고 싶어진다.

사랑은 내 것으로 만들어 소유할 수 있어도, 또는 안타깝게 놓쳐버려도 어쩔 수 없는 아쉬움이 남는, 참으로 묘한 존재이다. 읽는 내내 두 사람에 대한 바람이 자꾸 바뀐다. 이루어져라, 깨져라, 또 한번 안타까운 이별이 있기를, 또는 더이상 시간을 끌지 말기를, 인생은 짧으니까..혼자서 북치고 장구치고...재미있게 읽었다. 사랑할 수 있는 사람은 오직 하나 뿐이다, 라는 칙칙한 생각까지 끄집어낼 만큼 절실한 장면도 있었고, 제발 진부한 사랑소설로 끝나지 않기를 간절하게 바라기도 했다.

책을 덮으면서 정말 많은 생각이 들었다. 잘 됐다. 아니면 아쉽다. 어떤 결말이었든 아쉬움은 남았을 것이다. 영원한 사랑은 없고, 이루어질 수 없는 사랑이 더 아름답다고도 하지만 ... 두근두근...마지막장까지 긴장을 늦출 수 없었다. 무척 바라면서도, 두 사람이 설마 그렇게 될 줄은 정말 몰랐다. 신선하고 재미있고, 두근거리고, 설레고, 미워하게 되고, 안타까워 하면서 읽었다. 한바탕 찐한 연애를 하고 난 듯하다. 상상 속에서!