-

-

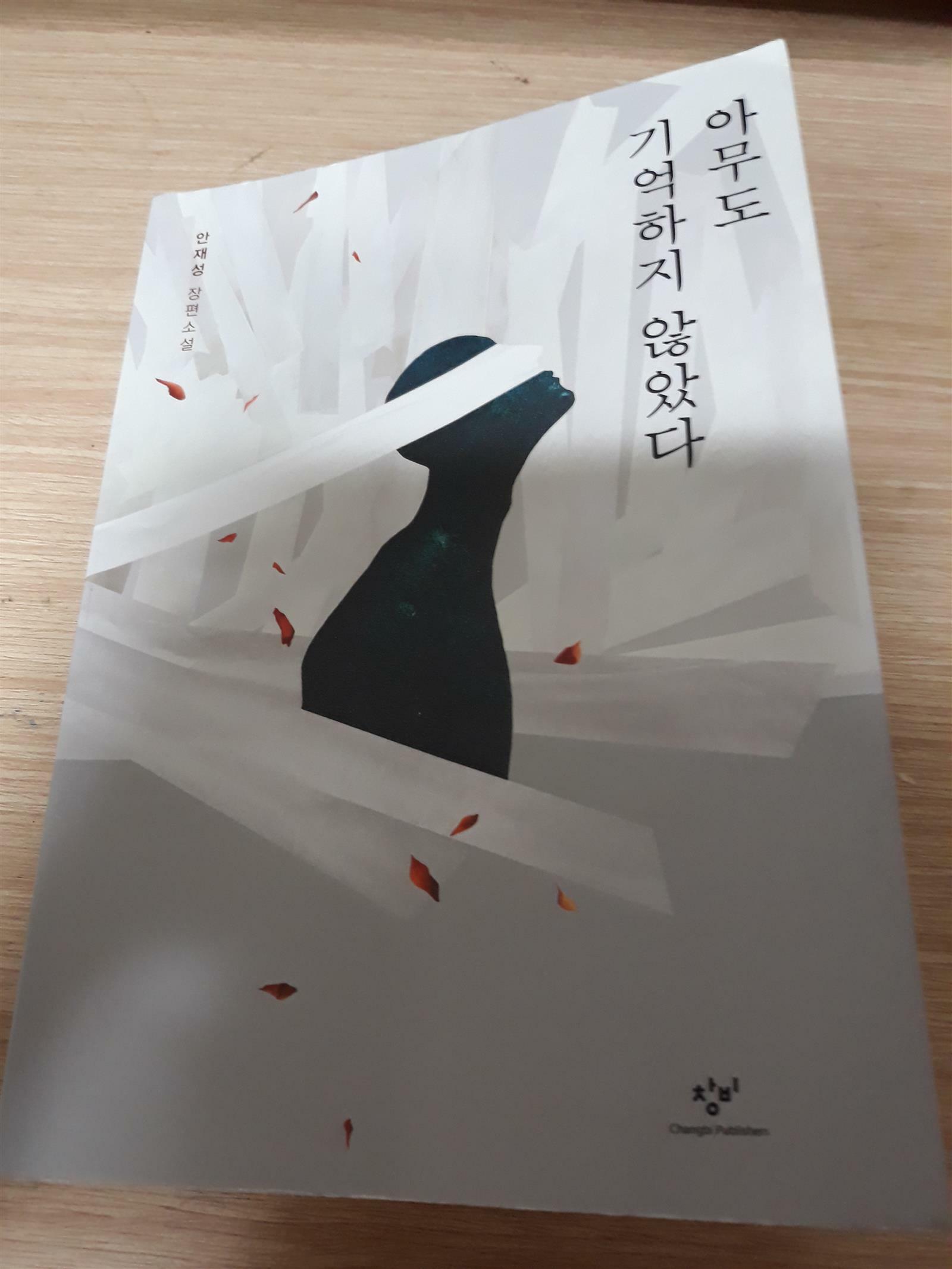

아무도 기억하지 않았다

안재성 지음 / 창비 / 2018년 3월

평점 :

책의 제목만으로도 읽기 쉽지 않겠구나 라는 책이 있다. <아무도 기억하지 않았다> 역시 첫 장부터 끝 장까지 읽는 내내 마음을 졸이고 긴장하며 읽었던 소설이다.

6.25전쟁이 발발한 지 68년, 그동안 우리가 배워 온 6.25전쟁은 북한의 침입, 그리고 국군과 유엔의 인천상륙작전 등 철저히 남한의 입장에서 배워온 게 사실이다. <아무도 기억하지 않았다>는 북한 인민군으로 참전한 아니 정확하게 교육위원으로 참여한 정찬우씨의 실제 이야기로 한 순간에 전쟁으로 내몰린 평범한 북한 청년의 일생을 그린 소설이다.

이야기의 첫 장은 중학교 역사 교사로 근무하고 있던 정찬우씨가 영남지방 교육위원으로 임명되면서 이야기는 시작된다. 군인도 아니었고 작가로서 그리고 대학총장 딸, 허인숙씨와의 결혼을 앞두고 있는 정찬우씨는 북한 당국의 통지 하나만으로 한순간에 전쟁의 소용돌이 속에 휘말리게 된다.

어떠한 선택의 여지도, 본인의 동의도, 부탁도 없었다. 당국의 명령만이 전부였다.

서울과 대전을 거쳐 영남 지방을 향해 가는 길은 결코 순탄치 않았다. 정찰기의 폭격을 피해 야간에만 이동하며 매일 수많은 동료들의 죽음을 눈 앞에서 지켜봐야 하는 하루하루가 지옥인 일상이었다. 유엔의 강고한 낙동강 방어작전에 수세에 몰리게 된 인민군은 동료의 슬픔조차 허락되지 않는 아비규환 속에서 피난을 계속하지만 북한 당국은 죽기 살기로 싸우라는 명령만 내릴 뿐이다. 전쟁 속에서 당국은 인민군의 목숨은 중요치 않았다. 그들에게는 전쟁에 대한 목적만이 중요했을 뿐이었고 정찬우와 같이 한 순간에 전쟁터에 던져진 그들에게는 당국에 대한 충성심보다 자신들의 목숨 보전만이 중요했다.

끝내 포로수용소와 감옥을 거쳐 8년간의 긴 형무소 생활, 그 곳에서 열렬한 공산주의자였던 이들이 살아남기 위해 열렬히 연합군을 찬송하고 같은 포로임에도 다른 포로들을 음해하는 이 아우성 같은 속에서 과연 전쟁이 어떻게 인간을 파괴시키는지 그리고 인간이 과연 인간다움을 포기하지 않기 위해서는 어떤 조건이 필요한지 생각하게 된다. 목숨을 위해서 김일성을 그토록 찬양하던 사람들이 신념을 헌신처럼 내던지고 자신이 살기 위해 남의 목숨을 파괴하는 행동이 아무렇지 않게 행해지는 사회,..

<아무도 죽지 않았다>의 정찬우씨는 왜 8년동안 전향을 하지 않았을까? 그건 아마도 끝까지 인간다움을 포기하지 않으려 했던 그만의 노력이 아니였을까라는 생각을 한다. 그가 김일성을 추종하는 열성당원은 아니였어도, 전쟁을 통해 북한 당국에 대해 불신감을 가지고 있다 해도 그의 눈에는 인민군이나 국군이나 그들의 잔인함은 별 차이가 없었으리라 생각한다. 그러하기에 끝없는 협박과 고문에도 거절했을 것이다.

책은 읽지는 않았지만 <전쟁은 여자의 얼굴을 하지 않았다>는 책이 생각난다. 전쟁이 얼마나 사람들의 목숨 뿐만 아니라 인생을 짓밟는지 그리고 인간을 얼마나 악한 본성으로 끌어가는지 <아무도 기억하지 않았다>는 생생하게 그려낸다. 그래서 읽기 괴로울 때도 많았지만 읽고 기억해야 한다.

요즘 남북 정상회담과 북미 정상회담 이야기로 떠들썩하다. 평창 올림픽때 아이스하키 남북단일팀에 대하여 왜 남한이 양보를 해 줘야 하냐는 젋은이들의 부정적인 반응이 많다고 한다.

하지만 그들은 기억해야 한다. 평화보다 더한 가치는 없다는 것을.

매 순간 우리는 이 땅의 평화보다 더 중요한 것이 없음을 기억해야 한다.