-

-

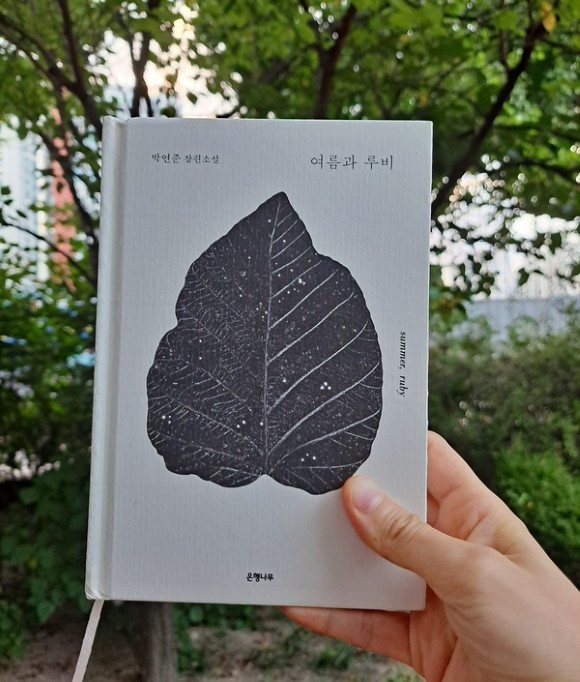

여름과 루비

박연준 지음 / 은행나무 / 2022년 7월

평점 :

일곱 살 때 나는 '작은' 회사원 같았다.

하루하루가 길고 피로했다. 맡은 임무가 있었지만 중요한 일은 아니었다.

그런 소설들이 있다. 읽는독자들을 그 자리에 붙잡아두고 자신의 모습을 보여주는 소설.

큰 사건도 없이 단지 소설 속 현장으로 데려가 독자들에게 자신의 일상을 보여준다. 직접적으로 소통할 수 있는 소극장 연극처럼 소설 속 인물들은 태연하게 연기를 하고 독자들은 가까이에서 인물들의 연기를 감상한다. 무대와 관람석에 경계가 없는 극장에서 보는 배우들의 연기는 생생하다. 박연준 시인의 소설 『여름과 루비』가 그렇다.

일곱 살 소녀 '여름'과 친구 '루비'의 길고 피로한 일곱살부터의 유년 시절이 팔딱팔딱 숨쉬는 소설이다.

일곱 살 아이 '여름'은 엄마가 없다. 피아노 학원을 운영하는 고모 밑에서 사촌언니와 함께 자란다. 아빠는 있지만 왠지 아빠는 철이 없는 어린 아이같다. 아무리 고모라지만 남의 집에 있는 게 편할 리 없다. 아무리 어린 아이라도 눈치가 있으니까. 그러던 어느 날, 아빠가 어린 여자를 데려왔다. 이제 엄마라고 부르라고 한다. '여름'에게 새엄마가 생겼다. 새엄마가 생기며 작은 회사원의 생활을 하는 여름은 새로운 임무가 더 늘어만 간다. 이 피곤한 일곱 살 시절에 여름에게는 '비밀 친구'가 있다. 루비이다. 비밀리에 사귀는 친구. 루비에게는 자신의 고충을 말할 수 있다.

『여름과 루비』는 많은 사건이 없다. 단지 이들의 일상을 보여줄 뿐이다. 일곱 살 아이의 시점에서 어른들을 본다. 아빠의 재혼, 새엄마와의 갈등, 고모의 이면적인 모습 등이 비춰진다. 어른들은 아이가 아무 것도 모른다고 생각한다.

그래서 아이에게 함부로 말하기도 하고 '넌 몰라도 돼'라면서 회피하기도 한다. 하지만 여름은 말한다. 모르는 건 아이들이 아니라 어른들이라고. 자신들이 알고 있다는 것도 모르면서 어른들은 아는 척을 한다.

아이들은 지혜를 갖고 태어난다.

지혜를 잃어버리는 건 늘 어른들 쪽이다.

시인의 첫 소설이라서일까. 『여름과 루비』는 시적인 문장의 향연이다. 휘몰아치는 전개가 없지만 책을 읽고 있으면 마치 일곱 살 아이가 독자인 나에게 말하는 것 같다. 그런데 그 말이 너무 아름답다. 유년 시절을 버텨나가는 자신의 괴로움을 토로하기도 하고 어린 아이의 눈에 비친 어른들의 모습을 적확하게 보여준다.

사람들이 착각하는 게 있다.

유년이 시절이라는 것.

유년은 '시절'이 아니다.

어느 곳에서 멈추거나 끝나지 않는다.

돌아온다.

지나갔다고 생각하는 순간,

다 컸다고착각하는 틈을 비집고 돌아와 현재를 헤집어놓는다.

사랑에, 이별에, 지속되는 모든 생활에, 지리멸렬과 환멸로 치환되는

그 모든 숨에 유년이 박혀 있다.

어른들에 의해 규정되어지는 아이들의 세계. 아직 어리기에 어떤 저항도 할 수 없이 받아들여져야 하는 아이들의 세계. 여름과 루비가 어쩔 수 없이 헤어지고 그 헤어짐의 무게를 감당하는 마지막은 먹먹하다 못해 아련하기까지 한다.

어른들은 모른다. 여름과 루비의 유년 시절이 지나갔으니 이들도 그냥 다 잊힐 거라고 생각한다. 하지만 유년은 현재를 헤집어놓듯이 유년 시절의 무게를 짊어지고 언덕을 유년에서 홀로 언덕을 넘는 것이다.

소설을 읽으며 생각한다. 내 아이의 눈에는 나의 세계가 어떤 모습으로 비춰지고 있을까. 아이들에게 유년은 어떤 시절로 기억되며 돌아올까 곰곰히 생각해보게 된다.

『여름과 루비』는 흥미진진한 전개를 좋아하는 독자라면 지루할 수 있다. 하지만 아이의 시선으로 따라가며 문장을 느끼고 싶은 이들에게는 이보다 더욱 좋은 소설은 없다. 책 모든 문장을 내 것으로 만들고 싶은 책. 이 책이 그렇다.