-

-

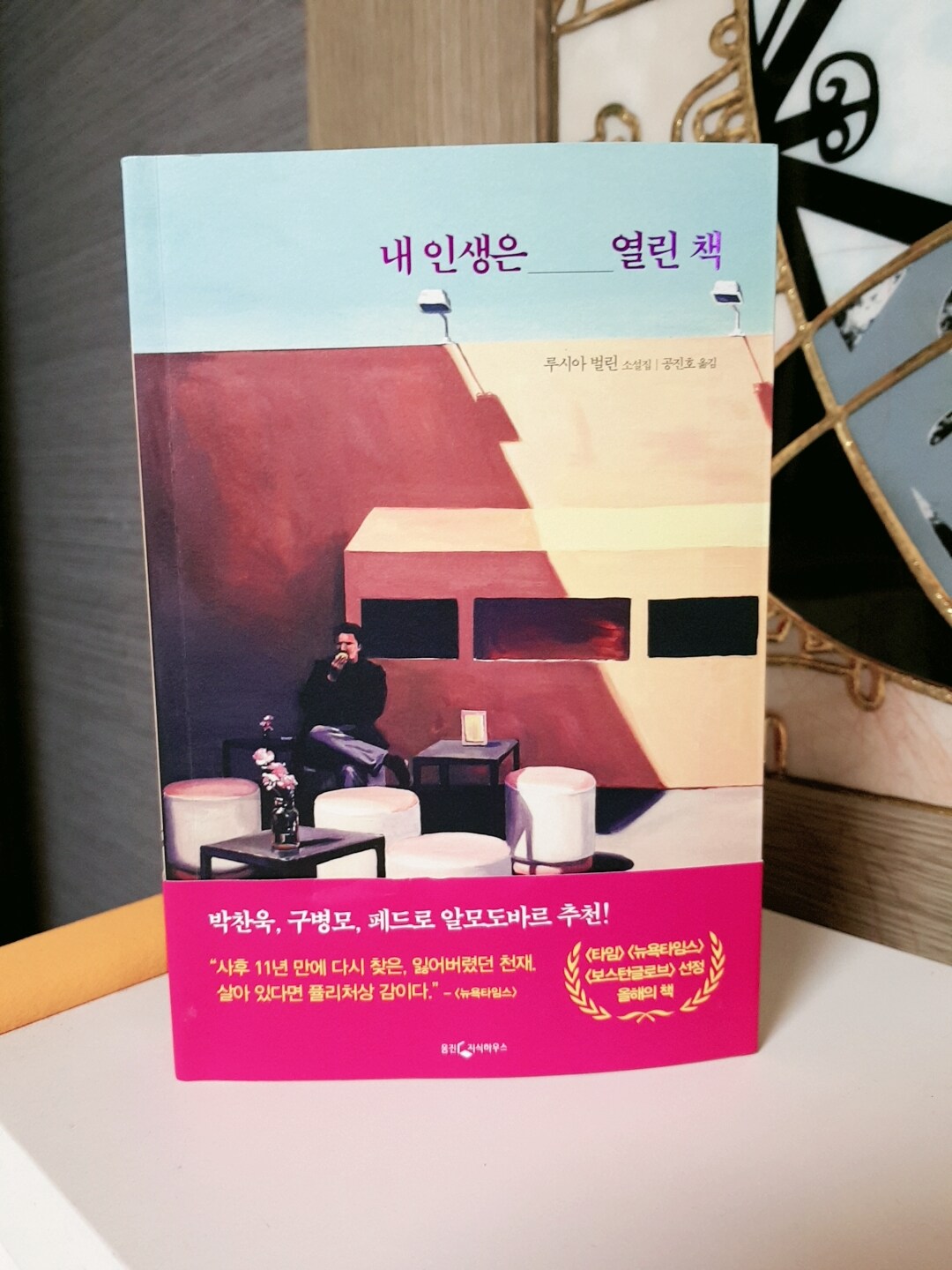

내 인생은 열린 책

루시아 벌린 지음, 공진호 옮김 / 웅진지식하우스 / 2020년 5월

평점 :

품절

영화보다 연극을 좋아한다. 아무리 3D영화가 실감난다고 하지만 배우들이 관객 가까이에 호흡하고 연기하는 그 생동감은 영화가 감히 따라오지 못한다. 스크린으로 비춰진 연기와 관객과 함께 호흡을 맞추며 연기하는 그 생생함을 비교하지 못한다. 소설에도 그런 소설이 있다. 멀리서 인물들을 바라보는 소설과 내가 바로 그 현장에서 인물들과 함께 있는 듯이 느껴지는 소설. 연극처럼 인물들이 생생하게 움직이는 소설. 내게 《내 인생은 열린 책》이 바로 그런 소설이다.

《내 인생은 열린 책》은 <청소부 매뉴얼>로 먼저 국내에 알려진 작가 루시아 벌린의 두 번째 소설집이다. 세 번의 결혼, 생활고에 시달린 작가가 청소부 ,병원 접수원 등 여러 직업을 전전하며 생활해 온 그녀는 일하고 네 명의 아이들을 돌보기 위해 장편 소설이 아닌 단편 소설만 써왔다. 전작 <청소부 매뉴얼>에는 루시아 벌린의 단편 43편이 실렸고 《내 인생은 열린 책》에는 22편의 소설이 실려 있다.

22편의 단편 중 처음 실린 소설 <벚꽃의 계절>에는 아들 맷을 돌보는 주부 카산드라가 나온다. 육아에 지친 카산드라는 남편이 귀가하는 다섯 시 사십 오 분이면 남편 옆에 가서 하루 일과를 물어보며 이야기를 한다. 아이와 산책하고 공원에 가고.. 평범한 일상이지만 이야기를 이어가는 카산드라를 보면 지금이나 그 때나 엄마들은 변함이 없구나라는 생각에 웃음이 나온다. 매일 기계적으로 일하는 우체부 이야기를 하면 소설가 직업 답게 항상 "우편집배원"이라고 정정하는 카산드라의 남편을 보면서 꼭 내 옆에 있는 남편을 바라보는 것 같았다. 아버지도, 남편도 내가 단어를 잘못 말하면 항상 지적하기 바빴던 남편. 어쩜 남자들은 이리 똑같을까.

똑같은 일상에서 다소 변화가 있었던 특별한 날, 카산드라는 또 남편에게 변화를 이야기한다. 하지만 남편의 반응은 똑같다. "우편집배원"이라며 그녀의 단어를 지적할 때 카산드라가 던진 한 마디가 유독 통쾌하다.

"데이비드, 제발 나하고 이야기 좀 해."

이 22편의 소설 중 가장 연극 같은 느낌을 고른다면 단연 《1956년 텍사스에서의 크리스마스》이다. 아... 이 단편소설. 주인공 타이니의 대사가 아주 찰지다. 모든 인물들을 통통 튀는 인물로 그려내는 작가의 필력이 이 소설 속에 느껴진다. 지붕 위에 올라가 크리스마스를 즐기는 친척들을 바라보는 타이니가 꼭 연극 관객이 된 것 같은 생각마저 든다. 크리스마스답게 비행기를 타고 식량을 뿌려대며 산타 행세를 한 후 의기양양하게 돌아온 남편 타일러와 렉스의 행위 뒤 연이어 들려온 라디오 뉴스는 정말 이 소설 중의 가장 큰 웃음을 안겨준다.

"조금 전에 들어온 뉴스를 전해드립니다. 후아레스의 빈민촌에 신비한 산타가 나타나 장난감과 함께 그곳 주민들에게 절실히 필요한 식량을 떨어뜨리고 갔다는 소식입니다. 하지만 이 깜짝 놀랄 크리스마스 소식에 비극적인 일이 합쳐졌습니다. 하늘에서 떨어진 햄 깡통에 한 양치기 노인이 맞아 숨졌다는 주장이 제기되었습니다."

이 소설의 표제작인 《내 인생은 열린 책》에서는 클레어 베이미가 아이들을 맡겨두고 외출했을 때 아이 조엘이 사라진 해프닝을 그린다. 아이 조엘이 수로에 빠졌다고 생각해 헬리콥터와 경찰이 출동하고 클레어의 전남편이 오고 시어머니 그리고 온 동네 사람들이 집합한다. 단 한 사람. 아이 엄마 클레어 베이미만 없다. 이 사건에 대해 걱정하면서도 클레어의 집에서 자연스럽게 먹고 마시는 동네 사람의 모습이 익살스럽게 그려진다. 다음날 집으로 돌아오는 길에서 아들 조엘을 클레어가 발견하고 시시하게 마무리 지었을 때 경찰은 클레어에게 왜 새벽 3시에 전화했냐고 묻는다. 그저 안부차 전화했다며 태연하게 대답하는 클레어의 답변에 경찰은 할 말을 잃는다.

"맙소사! 윌트, 가세. 이 정신병원 같은 집에서 어서 나가자고. 가서 아침이나 먹세."

루시아 벌린의 소설의 특징은 어느 상황이든 당당하게 살아가는 인물들이다. <청소부 매뉴얼>에서도 느꼈지만 이 소설의 인물들 또한 자신의 환경에서 견디어 가는 수동형 삶이 아닌 자신만의 능동적인 방식으로 살아간다. 그저 자신의 삶을 살아갈 뿐이다. 그 살아감을 소설에서 생생하게 재현해낸다. 그래서인지 소설의 끝은 항상 현재진행형으로 끝난다는 느낌을 받는다. 각 단편들의 인물들이 아직도 삶을 살아가고 있다는 것처럼 느껴진다.

<청소부 매뉴얼>도 좋았지만 내게 《내 인생은 열린 책》이 루시아 벌린의 작품을 더 깊게 알게 해 준 책이었다. 인물들이 살아 움직이는 소설. 바로 연극 같은 소설이었다. 가장 가까이에서 이 인물들을 지켜보는 재미가 있다. 내 동네 이웃을 만난 듯한 느낌. 그들의 사는 모습 속에 친근감이 느껴지는 소설이다.