-

-

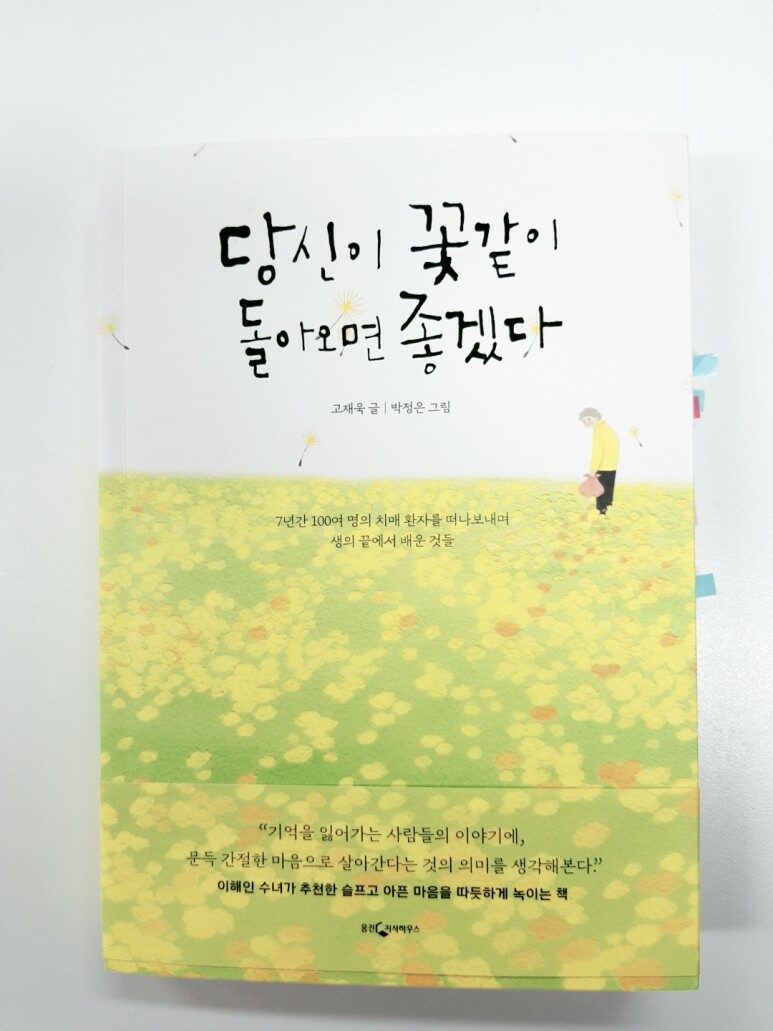

당신이 꽃같이 돌아오면 좋겠다 - 7년간 100여 명의 치매 환자를 떠나보내며 생의 끝에서 배운 것들

고재욱 지음, 박정은 그림 / 웅진지식하우스 / 2020년 6월

평점 :

치매를 다룬 드라마를 보면서 "저렇게 사느니 빨리 죽을 거야"라며 혼잣말을 하곤 했다. 치매 판정을 받은 이후 잊혀져 가는 삶은 더 이상 의미 없는 삶이라고 생각했다. 죽는 것보다 못한 삶. 내게 치매는 고통보다 못한 그 이상 이하도 아니였다. 그런 내게 글쓰는 요양보호사 고재욱씨가 쓴 《당신이 꽃같이 돌아오면 좋겠다》는 낯설었다. 기억을 잃어가는 자신의 의미를 존재하는 이 분 글에서 삶을 본다는 의미가 낯설었다. 암보다도 더 고통스러운 이 질병 속에서 우리는 어떤 삶을 보게 될까.

《당신이 꽃같이 돌아오면 좋겠다》에서는 저자가 7년간 100여 명의 치매 환자들을 만나면서 겪은 다양한 이야기들이 있다. 치매의 경중에 따라 할머니 할아버지들의 기억의 모습이 다르다. 어느 할머니는 전쟁으로 헤어진 어머니를 기억하는 모습이 있다. 다른 할머니는 남편분의 사랑을 듬뿍 받은 경험으로 행복해 하는 분도 있다. 반면 오지 않는 자식을 한없이 기다리며 창문을 쳐다보는 할아버지가 있다. 노인들이 겪는 그들의 기억의 단편을 붙잡고 남은 삶을 살아간다.

나는 이 치매가 사람의 생을 끝내는 질병이라고 생각했다. 내 아이, 부모님, 사랑하는 사람들을 잃어가는 삶이 무슨 의미가 있을까라고 생각했다. 하지만 저자는 치매가 "매일 하루 하루 새로운 삶을 시작하는 삶"이라고 말한다.

어제의 기억이 다르고 오늘의 기억이 다르다. 환자들은 어제와는 전혀 다른 하루를 시작하게 된다. 병으로 잃은 삶의 한 부분의 기억을 오늘 삶의 한 부분의 기억으로 채워간다. 어제의 미련이 아닌 오늘 하루만을 살아가는 질환, 그래서 오늘을 꼭 붙잡고 있는 병이 바로 치매임을 말한다. 끝이라고 생각하고 있던 이 현장에서도 끊임없이 삶은 계속되고 죽음의 고통 속에서 두려워하고 있음을 저자는 따뜻하게 말해준다.

요양원에도 일상이 있다. 바깥세상과 다르지 않다.

조금 느리고 조금 단순할 뿐이다.

거창한 희망과 열정으로 바쁘게 살아가는 사람이든,

자세히 보아야만 보일 정도로 작은 희망을 품고 살아가는 사람이든,

결국 모두 오늘을 살아간다.

건강하면 건강한 대로, 아프면 아픈 대로 같은 하루를 살아간다.

이 곳에서 지내다 보면 알게 된다.

지나버린 어제나 아직 오지 않은 내일보다 오늘이 가장 중요하다는 것.

그리고 오늘이라는 희망은 모든 이에게 가장 공평하게 주어지는 희망이라는 것을.

흔히 치매는 환자만 행복한 병이라고 말한다. 아무 것도 모르는 환자만이 자유롭다고 말한다. 하지만 《당신이 꽃같이 돌아오면 좋겠다》에서 저자가 만난 할머니 할아버지들은 이 요양보호소에 남겨진 삶 속에서, 잊혀진 기억 속에서 자신의 사랑을 희미하게나마 간직한다. 그리고 그분들의 끝없는 기다림 속에서도 잃어가는 기억 속에서도 삶에서도 사랑은 여전히 흔적을 남긴다는 사실을 깨닫는다. 아무 것도 모르리라 생각하는 환자들에게 남아 있는 사랑의 흔적은 우리가 나누는 사랑이 결코 헛되지 않음을, 얼마나 큰 의미인지를 알게 해 준다.

저자는 이 치매 유형도 사람의 평소 성격이나 습관에 따라 다르게 나타난다고 말한다. 평소 정리를 잘 하는 사람이면 치매 판정 이후에도 정리를 잘 하는 반면 화를 잘 내는 성격은 똑같이 치매 발명 이후에도 동일하다고 한다. 치매를 다룬 드라마를 보며 내가 환자였다면 어떤 모습이였을까를 생각할 때가 있다. 저자는 바로 지금의 내 모습을 보라고 말한다. 지금의 내 성격과 삶의 태도는 결코 나를 잃어가는 환자들의 모습에서도 영원히 남게 된다. 자신의 태도와 인격은 인생의 마지막날까지 함께 하게 된다는 걸 아는 순간 우리는 결코 현재를 낭비할 수 없게 된다.

나는 평소 삶의 태도가

얼마나 끈질기게 영향을 미치는 지 알고 싶었다.

언젠가 치매가 나를 찾아올 수도 있다.

그때의 내 모습이 오로지 자신밖에 모르는 사람은 아니기를,

무엇이라도 나누고 베푸는 사람이기를 바란다.

저자가 현장에서 치매 환자들을 돌보며 겪는 가장 안타까운 현실은 이 요양보호소가 재활이 아닌 격리의 장소가 된 현실이었다. "어리석고 미련하다"라는 뜻의 치매(痴?)라는 용어가 한국 사회에서 아무런 의식 없이 쓰이는 반면 인지증(認知症)이란 단어로 대신하며 그들을 격리가 아닌 재활의 대상으로 보는 일본의 예를 들려준다. 예전 어느 출판사에서 일본의 한 젊은 가장이 치매 진단을 받았지만 주위의 도움을 받으며 회사에 가고 일상을 살아가는 이야기를 담은 <그래도 웃으면서 살아갑니다>가 떠올랐다. 치매를 극복할 수 없겠지만 환자들이 사회에서 격리 대상이 아닌 함께 살아갈 수 있도록 도와준다는 사회의 시선은 치매 환자들에게 삶의 의지가 되어줄 것이다.

하지만 요양보호소에 격리된 채로 살아가는 환자들에게는 외로움과 더불어 병의 증세를 더욱 악화시키는 계기가 된다. 치매를 막을 수 있는 약은 아직 없지만 오직 주위의 관심과 사랑만이 마지막 희망이 될 수 있다.

요양원에 있는 노인들이 공통으로 말하는 것이 있다.

그것은 살아온 인생에 대한 후회, 특히 자신을 사랑하지 않았음을 후회하는 일이었다.

제대로 사랑을 받아본 적 없기에 자신에게 사랑을 주는 법도 모르고,

그저 오로지 열심히만 살아온 세월을 후회하는 일이었다.

저자는 자신이 만난 환자들의 이야기를 듣고 그분들의 외로움을 함께 나누며 사랑을 배워간다. 뚝 끊긴 가족의 연락을 한없이 기다리는 분들의 외로움에 함께하고 수십번 되풀이되는 인생 이야기를 매일 듣는다. 생의 끝에서 하루 하루를 소중히 여기며 살아가는 환자들을 통해 삶이란 끝날 때까지 소중한 것임을 깨닫는다. 결코 소중하지 않은 삶은 없으며 마지막까지 사랑하며 살 것을 말해준다. 삶의 끝까지 우리는 사랑하고 포기하지 말 것을 이야기한다.

기억을 잃어가기에 더욱 소중한 오늘을 가장 충실히 살아가는 환자들. 그분들의 이야기 속에 나의 오늘을 바라본다. 그리고 다짐해본다. 포기하지 말자. 끝까지 사랑하자. 끝까지 행복해지자.