-

-

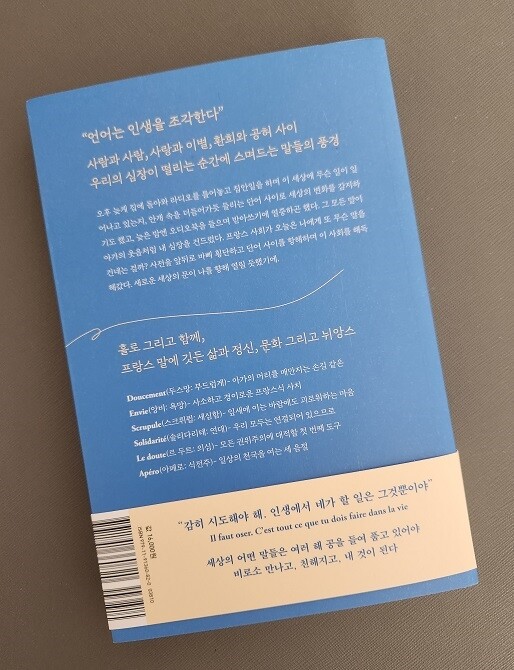

파리에서 만난 말들 - 프랑스어가 깨우는 생의 순간과 떨림

목수정 지음 / 생각정원 / 2023년 9월

평점 :

파리에서 만난 말들, 언어의 함의,

작가, 목수정은 코로나 19 재난, 백신만능론을 비판, 논란의 대상이 된 적이 있다. 그가 한 말은 틀린 말이 아니다. 경북대 예방의학과 교수 이덕희의<K-방역은 왜 독이 든 성배가 되었나: 한 역학자의 코로나 난중일기>(MID, 2023)에서 조목조목 세계 각국의 예를 들어서 K-방역의 호들갑을 전체주의를 그리고 생각 없음을 낱낱이 마치 이순신의 구국일념으로 하루하루 쓴 난중일기처럼, 주변 사람들로부터 비한국인, 배신자라는 소리를 들어가면서까지 그는 학자의 양심으로 코로나 방역에 문제를 제기했다. 뭐, 결론적으로 그의 주장이 옳다고, 적어다 잘못된 것은 아니라고 밝혀졌지만,

목수정은 한국을 객관적으로 볼 수 있는 곳에 있다. 소용돌이의 모습을 지켜볼 수 있는 떨어진 곳에서 한국의 상황을 톺아보고 있었으니 말이다. 터널 속에 갇히면 터널 끝의 희미한 빛만 보일 뿐, 주변은 보이지도 않고, 볼 겨를도 없다.

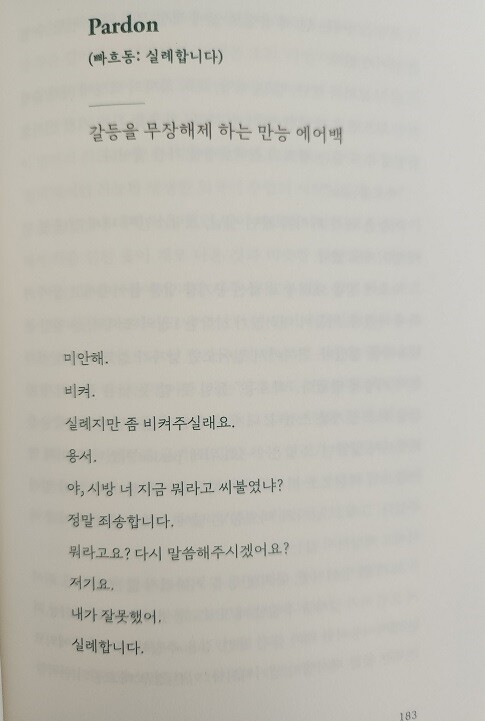

파리지앵으로 강산이 두 번 바뀔 동안, 제2 언어, 제3 언어일지 모를 프랑스어를 배우기 위해 밤낮으로 몰두했다 꿈속에서조차, “빠흐동:실례합니다”를 외쳤는지도, 제1 언어로서 프랑스어가 아니기에 프랑스의 의미를 역사적 맥락을 더 파고들었는지도 모르겠다. 우리가 의무교육과 3년 동안 고등학교에서 국어와 고문을 배웠다 하더라도 외국어로서의 한국어 시험을 보면 몇 점이나 맞을까, 우리한테는 그저 제1 언어 국어였기에, 그냥 그렇게 쓴다. 왜 그렇게 쓰는지 묻는다면, 당황스러운 표정을 지을 뿐 확실한 답도, 정확하게 대답할 능력도 없다. 언어는 그렇다. 의식적으로 공부하지 않으면, 그저 소통의 도구일 뿐이다.

지은이는 소통의 도구와 사유의 언어로 프랑스를 접하고 있다. 여기에 실린 서른네 단어의 역사는 물론 상황과 장면에 따른 미묘한 뉘앙스까지 프랑스를 익히는 게 아니라 공부한 때문에 느낄 수 있는 것이리라.

서른네 낱말, 서른네 가지의 파리와 프랑스, 문화

왜 서른네 낱말이냐고 묻는다면, 그 대답만으로 한 권의 책이 될 수도 있겠다. 작가 목수정은 문학, 번역, 그리고 사회경제평론까지 폭넓은 글을 쓴다. 글 자체가 시랄까, 에세이이면서도 함축된 의미, 행간에 담긴 생각할 거리, 그래서 글 읽기가 조금은 시간이 걸린다. 낱말 선택의 신중성 때문이겠지만, 때로는 이게 전체 조화를 깨뜨릴 수도 있겠지만, 묘하게 이 책에서는 조화가 잘된 듯. 아마도 그의 글 꼭지마다 한국의 현상에 대한 촌철살인을 곁들인 때문인가 싶다.

프롤로그에 이 책의 모든 것을 담아버렸다. 즉, 총론이다. 서른네 개의 징검다리를 건너면 우리에게 목수정이 보여주는 깊숙한 파리가 또 다른 프랑스가 보일지도 모르겠다.

책은 3부로 이뤄졌다. 1부는 달콤한 인생을 주문하는 말로 두스망, 비브르 등 부드럽게, 살다, 세심함, 감히 시도해야 해, 식전주, 아름다운 날씨로군요. 욕망, 빵, 지구, 항상성, 안녕하세요,복원력, 삐지다. 문화의 필수요소라는 게 느껴진다. 그리고 2부는 생각을 조각하는 말, 에파누이스망(개화), 엑셉시옹 퀄튀렐(문화적 예외), 정교분리, 실례합니다. 3부 풍요로운 공동체를 견인하는 말, 그레브(파업), 솔리다리테(연대)와 의심과 마녀 등의 낱말이….

아가의 머리를 매만지는 손길 같은, 두스망: 부드럽게

여전히 걸핏하면 ‘전력 질주’하는 관성을 버리지 못한 내가, 아이에게 부지불식간에 건넸을 ‘빨리빨리’ 교육에 종지부를 찍게 하도록 연출된 장면. 프랑스인의 유전자와 뛰다 넘어질지언정 지각하지 않기 위해 최선을 다해야 한다는 한국 엄마의 유전자를 동시에 받은 아이가 등굣길에 뛰다가 넘어졌다. 3분 빨리 가려다 크게 다칠 뻔했다.

그래서 두스망이 더 다가오는 것일지도 모르겠다. 두스망, 천천히, 부드럽게, 종종 뛰자는 주문에 복종하며 다른 근육에 힘이 들어갈 때마다 ‘두스망’이라는 또 다른 주문이 그를 멈춰 세운다고,

살자는 의미, 생존하다, 살아남다: 쉬브비브르

프랑스 2018년 11월에 시작된 노란 조끼들의 봉기(프랑스 정부의 유류세 인상을 계기로 일어난 시위)는 마크롱의 신자유정책에 관한 불만이 터진 것이다. “우린 더는 생존하는 삶을 원치 않는다. 우리는 우리의 삶을 살아가고 싶다.”(24쪽), 생존, 최저생계비에 허덕이는 삶이 아니라 삶을 영위하고 싶다는 말이다. 생존인가, 내 의지대로 삶을 끌어가고 있나, 노동자들은 생존하는 삶으로 전락시키려는 정부에 맞서 저항했다. 이미 오래전, 삶과 생존이 구별되지 않는 세상에 진입해버려, 그 두 가지를 식별할 감각을 잃은 것처럼. 먹고살자고 하는 짓이 성공을 거두자 우린 단지 더 잘 먹고 사는 일에 매진하고 있는 것은 아니냐는 작가의 말, 그 울림이 크다.

쉬브비브르는 생존한다는 의미이지만, 사회적 맥락은 내 의지대로 삶을 이끌어가자는 말이다. 이렇듯, 가치 중립적인 낱말에 그 사회의 가치가 들어간, 사회적 언어가 된다. 생존은 그저 먹고 사는 게 아니란 말이다.

이렇듯 이 책<파리에서 만난 말들>은 작가의 눈으로 들어와 작가의 파리와 함께 어우러져 사회언어로 재탄생한다. 부드러움과 생존, 그리고 파업과 연대, 서른네 개의 파리가 서른네 개의 프랑스가 색깔이 보인다.

우리말의 낱말도 이렇게 색깔을 입혀보면 어떨까, 예를 들어 “심각”이란 한자어는 가치 중립이었다. 지금도 중국에서는 그렇게 쓴다. 그런데 언제부터 우리 사회(일본도 그러지만)부정적인 의미를 담게 된 것인지, 그 역사를 살펴보고는 것도 흥미로운 작업일 듯하다.

<출판사에서 보내준 책을 읽고 쓴 리뷰입니다>