-

-

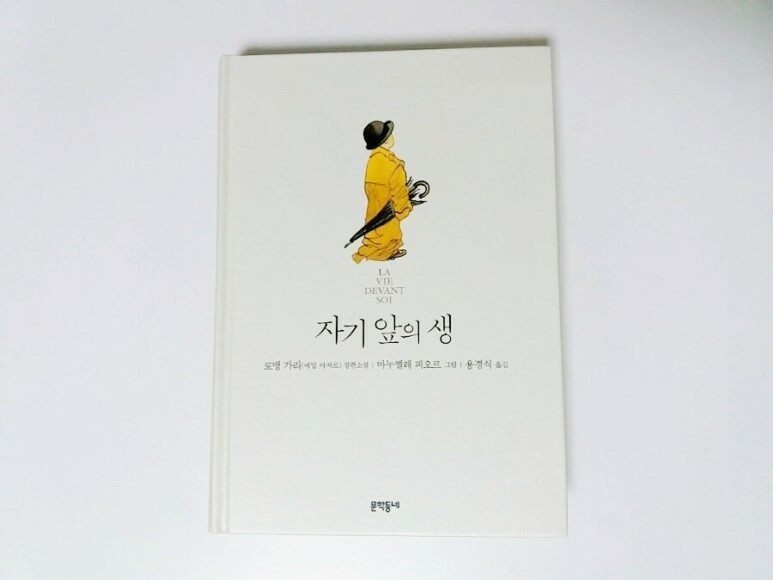

일러스트 자기 앞의 생

에밀 아자르 지음, 마누엘레 피오르 그림, 용경식 옮김 / 문학동네 / 2018년 5월

평점 :

어느 해에 읽었던 첫 책을 올해도 다시 읽는다. <자기 앞의 생> 유독 무겁고 가혹한 무게로 삶을 시작한 소년 모모의 이야기이다. 세상에 태어난 이래 단 한번도 충분히 어렸던 적이 없었던 소년은 어느 창녀의 아들로 태어나 더 오래전에 창녀였던 로자 아줌마에게 맡겨져 성장했다. 열살이 되었지만 여전히 학교를 다니지 못하는 중이지만 대신에 힘센 비극 속에서 삶을 배워간다. 힘들거나 괴로울 때면 침대 밑에 숨겨둔 히틀러의 사진을 보며 삶이 아직은 괜찮다는 사실을 깨닫는 유대인 로자 아줌마와 함께. 그녀는 평생을 엉덩이로 벌어먹었고 그 일을 할 수 없는 나이가 되었을 땐 엉덩이로 벌어먹는 여자의 아이들을 돌보며 삶을 이었다. 엘리베이터도 없는 건물의 7층 언저리를 씨근덕씨근덕 오르내리며 경찰청장을 키웠고 포주를 키웠고 지금은 모모를 키우고 있다. 모모야말로 그녀 생의 마지막 아이다. 사랑이 지나쳐 때때로 거짓말까지 해야했지만 그 사랑이 진심이 아니었던 적은 한번도 없었다. 모모 역시도. 그래서 그녀가 돈을 받고 자신을 키운다는 사실을 알았을 땐 세상이 떠나가라 울기도 했더랬지. "하밀 할아버지, 사람은 사랑 없이 살 수 있나요?"(p12) 라고 물었던데엔 돈이 주는 배신감 보다 로자 아줌마가 자신을 사랑하지 않을지도 모른다는 불안감이 더욱 압도적이었을거다. 모모 인생에 있어 최초의 사랑이었고 최초의 커다란 슬픔이었던 로자 아줌마. 그런 그녀가 지금 모모의 곁을 떠나려한다. 모모 홀로 돌보기엔 너무나 육중한 몸이 똥오줌을 가리지 못하고, 깜빡깜빡 정신을 놓고, 영혼이 아주 달아난 듯 널부러진다. 프랑스의 법은 안락사를 인정하지 않기에 그녀를 병원으로 수송하려던 밤 모모는 로자 아줌마를 그녀의 유대인 동굴로 피신시켰다. 모모에게도 로자 아줌마에게도 드디어 안전한 자리가 주어진 그 때, 자꾸만 꺼지는 초에 거듭거듭 불을 밝히던 모모에 나는 왜 그리 눈물이 났을까. 로자 아줌마가 그렇게 바라던 순간을 그녀가 완벽하게 꿈꾸던 시간을 그녀의 둥지에서 맞이했을 뿐인걸. 이제야말로 시간을 되돌려 꽃의 날로 되돌아갔을지도 모를 일인데 말이다.

다시 읽어도 눈부시고 찬란한 소설이다. 문학동네의 배려로 더해진 일러스트가 큰 힘을 발휘하는건 아니지만 새로운 판형으로 읽어 설레기도 했고. 연초가 되면 이룬 것도 없이 한살 더 먹었다는 사실에 괜스레 울적해지곤 하는데 자기 앞의 생을 읽고는 이런 스스로에게 피식 웃음이 나버렸다. 열살인 줄만 알았던 모모는 정신병자 아버지의 등장으로 시간을 껑충 뛰어넘어 하루아침에 열네살이 되었는데 그깟 한살. 감당 못할 것도 없는 숫자지 싶어서. 이제 열네살이 되었지만 사는 게 어떤건지 도무지 알 수 없다고 생각하는 모모를 보며 투정 부리듯 태어나지 않는 편이 더 좋았을 거라고 말했던 나날들에도 부끄러움이 인다. 모모의 생에 비교하면 로자의 삶에 대입하면 내것은 얼마나 솜사탕 같은 인생이었는지. 무서운 일과 슬픈 일, 아픈 일들을 살아있는 증거랍시고 내세우기엔 너무나 서글프다. 하지만 그 증거마저 훼손되고 증발하는 날이 온다는걸 로자의 삶으로 깨닫고 나니 오늘의 삶이 덜 고달프게 느껴진다. 조금은 달콤한 듯도 싶고. 불쌍한 사람들의 이야기를 읽어서가 아니다. 아름다운 사람들의 이야기를 읽어서이다. 더욱 아름다워질 시간이 내게도 아직 남아있다는 감사함 때문이다.

19년 1월 1일, 여느 때와 다름없이 해가 뜬 오늘의 아침이 어제와 다를 게 없을지라도 의미를 부여하고 싶어지는 하루. 자기 앞의 생을 읽으며 새삼 결심한다. 새해의 시간이 막연하고 두렵지만 모모의 말처럼 사랑하자고. 더욱 사랑할 한해를 만들어 가자고.

마즐토프, 인샬라, 새해 복 많이 받으십시오.