-

-

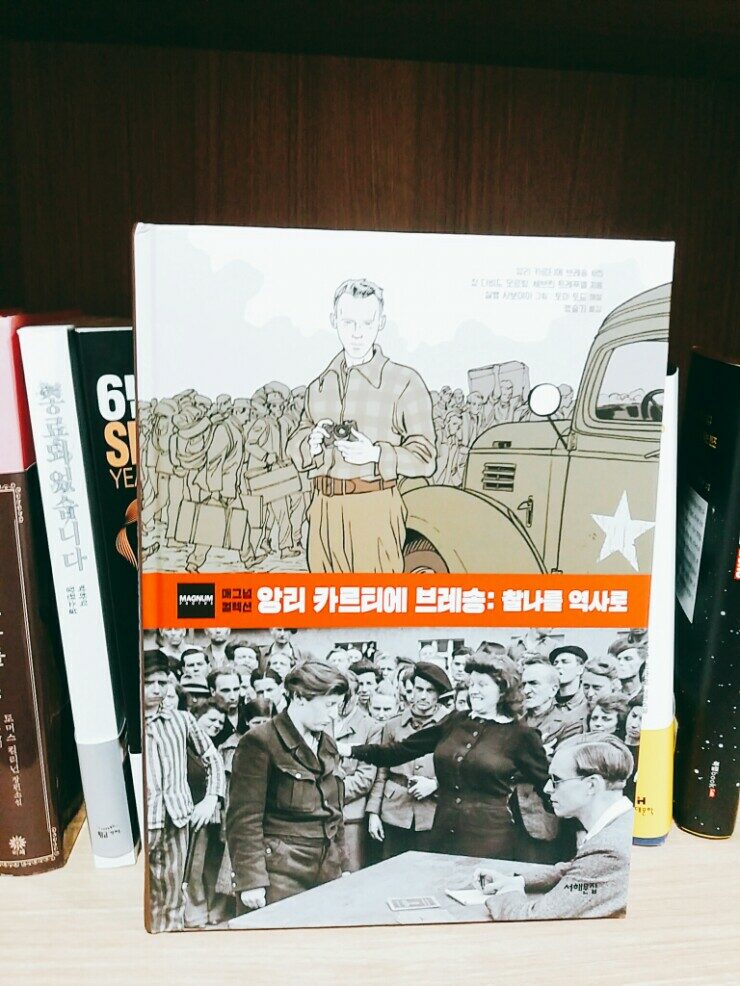

앙리 카르티에 브레송 - 찰나를 역사로 ㅣ 매그넘 컬렉션

장 다비드 모르방 외 지음, 실뱅 사보이아 그림, 맹슬기 옮김, 앙리 카르티에 브레송 사진 / 서해문집 / 2018년 4월

평점 :

절판

파자마 같은 디자인의 유대인 죄수복, 주눅든 것처럼 보이지만 주먹을 움켜쥐고 참는 것처럼도 보이는 올림머리의 여자, 그 여자에 대한 사방의 적대적인 시선, 맞은편에서 늠름하게 어깨를 핀 채 우악스런 표정으로 손을 뻗는 또다른 여자, 시선의 방향을 가늠할 수 없는 깔끔한 스타일의 남자와 책상, 필기구, 뭔가 역할이 있을 것만 같은 수첩.

이야기가 쏟아져나올 것만 같은 느낌의 이 표지는 영화 속 한 장면이 아니다. 구도와 구성, 인물을 짜맞춘 설정사진도 아니다. 드라마틱해 꼭 기획사진 같긴 하지만 찰나간의 역사를 사실적으로 포착한 엄연한 르포르타주 사진이다. 이 흑백사진을 남긴 이는 앙리 카르티에 브레송. 프랑스의 유명 보도사진가이자 매그넘 포토스의 창립자이며 매그넘 컬렉션의 두번째 주인공이다. (첫번째 주인공은 로버트 카파, 노르망디 상륙작전에 함께 한 사진기자이다.) 나치가 패배하고 연합국이 승리했던 1945년 5월, 브레송은 강제노역을 했던 독일로 발걸음을 돌린다. 전쟁터에서 포로로 끌려간 이들, 수용소에서 노역에 동원된 이들, 250만의 러시아인, 150만의 폴란드인, 175만의 발트 지방 주민들, 210만의 프랑스인 등 자유를 되찾아 고향으로 향하는 무고한 이들의 사진을 가능한한 사실적이고 객관적으로 찍어 기록하겠다는 의지 때문이었다. 이 사진 또한 그때의 걸음에 찍은 것으로 독일 데사우에 도착했을 때 벌어진 심판의 상황을 포착한 것이었다. 올림머리 여자로 인해 게슈타포에 고발 당한 분노를 쏟아내는 이와 금방이라도 폭력을 휘두를 준비가 된 포로들, 보복보다 법을 우선시하는 연합군에 의해 어쩌면 지켜지고 있었을 그들 밀고자들의 인권. 잇달아 벌어지는 상황이 담긴 다른 사진들과 해석을 보며 느끼게 되는 알 수 없는 쾌감은 피해자였지만 우리 스스로 심문도 심판도 하지 못했던 역사에 대한 대리만족이 아니었을까.

찰나를 역사로. 아프리카, 파리, 스페인에서 자유롭게 사진을 찍으며 예술가의 삶에 충만했던 브레송이 종군기자가 되고 레지스탕스로 활약하다 전쟁이 끝난 후 영화 감독으로 필모를 넓혔던 시간들이 정말 찰나처럼 펼쳐진다. 읽는 건 더 빠르다. 브레송이 찍은 사진들이 많이 첨부된데다 장르가 그래픽 노블이기 때문이다. 그의 삶에 인상적인 이야기들도 워낙에 많다. 라이카를 땅에 묻는 장면 탈출 후 라이카를 찾아 땅을 파헤치는 장면이 특히나 눈에 선하다. 라이카에 완벽히 맞물린 필름과 삼년만에 제 역할을 찾은 카메라의 찰칵 하는 첫 셔터소리까지도.