-

-

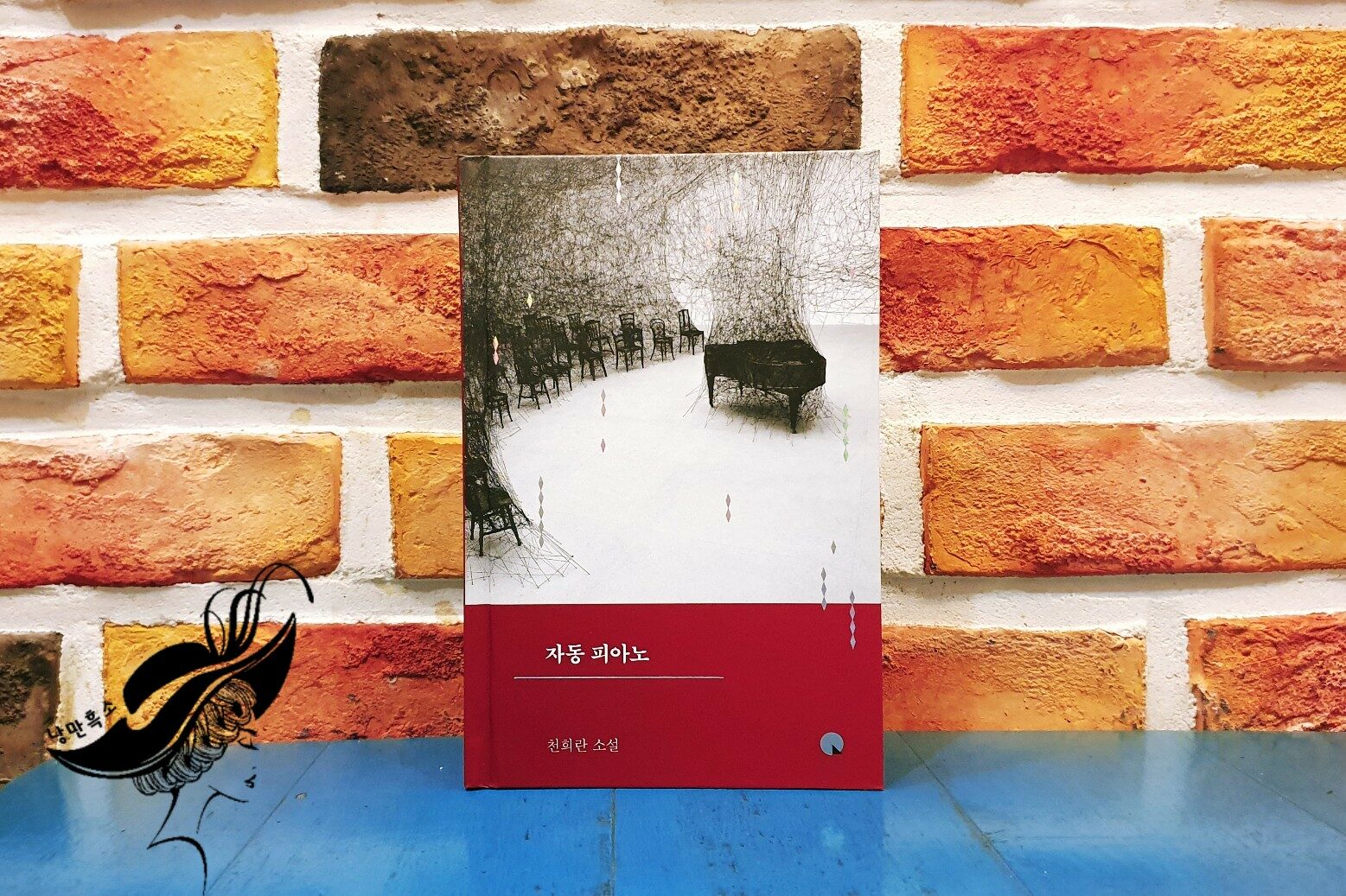

자동 피아노 ㅣ 소설Q

천희란 지음 / 창비 / 2019년 12월

평점 :

아, 너무 쉽지 않은 책이었다.

작가가 하고 싶은 말이 '고통'과 '죽음'이라는 것은 알 수 있었다. 책을 펼치는 순간부터 계속해서 그 단어들이 나열되니 모를 수가 없었다.

나열되는 문장들은 대부분 나를 곤혹스럽게 했고, 고통과 죽음에 대한 모든 부정적인 단어들은 무슨 말을 하고 싶은건지 도무지 알 수가 없었다.

밝고 환한 문장들이라면 이렇게까지 힘이 빠지지도 않을텐데라는 생각도 들었다. 너무 어둡고 무겁고 혼란스러워서 책을 몇 번이나 들었나 놨다를 반복했다.

그만큼 읽기도 어려웠고, 이해하기도 어려웠다.

책의 중간쯤에서야 작가는 고백(?)한다.

이것은 소설이 아니라고 말이다.(p. 95)

그리고 책의 마지막, 작가의 말에 이르러서야 작가가 늘 죽음과 자살에 대하여 생각해 왔다는 것을 알게 되었다.

그리고 지금껏 자신이 소설을 포기하지 않고 계속해서 쓰게 한 동력에는 분명 죽음을 향한 강렬한 충동이 있다라고 말한다.

늘 죽음을 생각하고 떠올리지만, 결국 글쓰기를 통해 그 죽음을 유예시키고 있으니 조금은 다행이고 조금은 희망을 느낄 수 있는 건가, 라는 생각도 살짝 든다.

- p. 55

책을 읽다가, 밥을 먹다가, 옷을 입다가도 죽음을 생각했다. 네가 죽음을 생각하려 하지 않아도 죽음이 너를 찾아왔다.

슬플 때에, 기쁠 때에, 화가 날 때에, 감동을 느낄 때에, 아무런 감정의 동요를 느끼지 못하는 때에도 죽음을 생각했다.

그리고 잠에서 깨어나는 순간에만 겨우 삶을 생각했다.

아직도 살아 있다니. 오직 죽음만을 생각했다.

알 수 없고 연결되지도 않는 이 문장들 속에서 문득 작가가 마음 속에서 내뱉는 말들도 보이는 듯 했다. 매 순간 죽음을 생각하며 끊임없이 죽음의 충동을 느끼고 고통을 말하고 집요하게 죽음을 이야기하지만, 그녀는 그 고통과 죽음을 자신의 언어로 표현하고자 했다. 고통과 죽음 가운데서도 자신에 대하여 정확하게 알고 쓰고 싶어했다.

- p. 78

지난밤, 그녀는 썼다.

거의 완벽에 가까운 피아노 연주 속에서, 썼다.

완벽한 것은 없다. 거의, 그렇다고 믿는다.

-

그녀는 자신에 대해 쓰고 싶었다. 단 한번만 그 누구도 아닌 자신에 대해 정확히 쓸 수 있다면, 다시는 쓰지 않으리라고 생각했다.

지난한 불행과 고통, 슬픔과 절망, 그로 인한 방황 속에서 찢겨나간 존재에 대해 쓰려 했다. 죽음에 대한 불안과 갈망에 대해 쓰려 했다.

그것으로 자신의 존재를 증명하기를 원했다. 증명함으로써 해방되고자 했다.

-

그러나 매번 실패한다. 고통의 핵심에 다가가려 하면, 심해를 향해 내던져진 닻처럼 무한정 깊은 곳으로 가라앉는 고통의 무게를 그녀는 감당하지 못했다.

그녀는 어떤 이야기라도 쓸 수 있었지만, 자신에 관해서만큼은 쓸 수 없었다.

작가는 말한다. 빈번히 죽음을 다루었던 자신의 소설 대부분이 죽음을 향한 충동과 살고 싶다는 구조 요청을 동반하고 있었음을 감추고 싶지 않다고.

고통과 죽음을 생각하면서도 그것에 함몰되지 않고, 그것의 근원적 모습과 이유를 끊임없이 생각하고 글로 쓰려한 작가의 문장은 결국 살고 싶다는 구조 요청이었다. 살고 싶다고. 이렇게 위태롭고 늘 충동을 느끼지만, 그럼에도 결국 살고 싶다고 말이다.

이렇게 쓰고 있는 동안에도 어렵고, 모르겠다.

사실 고통과 죽음을 자꾸 상기해야 하는 것도 심적으로 괴롭다.

그렇지만 알 수 없는 그 많은 문장들의 끝에서 이상하게 '희망'을 느꼈다. '죽음'을 끊임없이 생각하고 고민하는 동안은 그래도 '죽음'에서 비껴서 있는 것만 같아서, 그 동안만큼은.