-

-

곁에 있는 - 스물여덟 언어의 사랑시 ㅣ 세미오시스 교양총서 2

한국외대지식출판원 편집부 지음 / 한국외국어대학교출판부 지식출판원(HUINE) / 2017년 12월

평점 :

시집 <곁에 있는>(한국외대지식출판원 편집부, 휴북스, 2017). 한국외대 28개 언어학과의 문학 전공 교수 30인이 스물여덟 언어로 각각 쓰여진 사랑에 관한 시들을 번역하여 모은 시집이다.

영어, 불어, 독일어, 스페인어, 헝가리어, 세르비아 크로아티아어, 아프리카어, 터키 아제르바이잔어, 우즈베크어까지... 사랑을 바라보는 28개 언어로 되어 있어 흥미로웠다. 비단 언어뿐만 아니라 '사랑'을 바라보는 시선과 느낌도 언어마다, 나라마다, 시대마다 다르겠지.

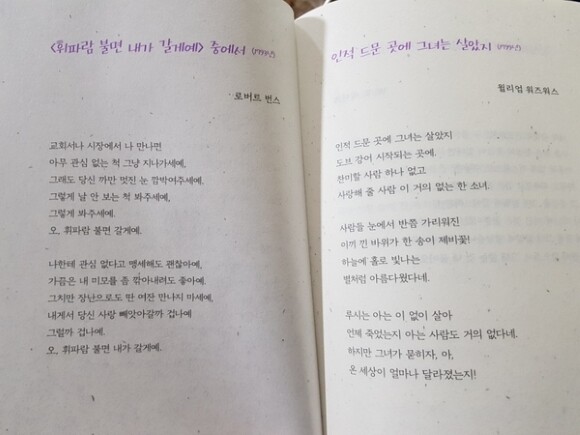

처음엔 서양어권으로 시작한다. 영어권 시인은 영문학 시간에 읽었던, 아는 시인들이 꽤 나와서 반가웠다. 윌리엄 워즈워스, 셰익스피어, 예이츠, 에밀리 디킨슨, 휘트먼까지...눈에 띄는 건 로버트 번스의 <휘파람 불면 내가 갈게예>이다. 사투리인가. 번역에 방언이라니, 하면서 읽어내려갔다. 말맛을 최대한 살린 번역이구나 생각하며, 영어 원본을 찾아 읽어보고 싶은 생각이 간절해졌다.

우리가 죽어서는 꽃이 되겠지.

낮에는 사람들에게 기쁨이 될 테고

밤에는 우리 둘만 있게 되겠지.

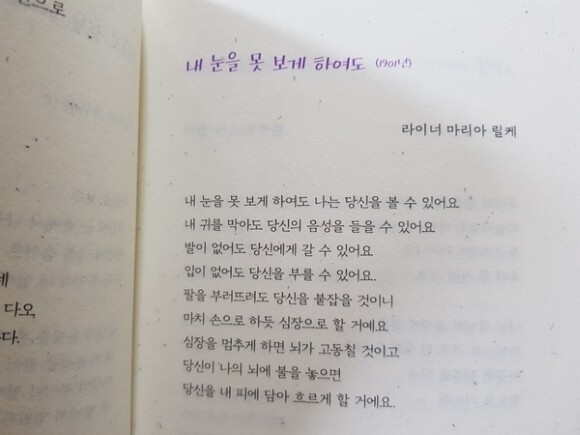

라이너 마리아 릴케의 사랑시도 정말 좋았다. 두고두고 기억하고 싶은 시이다.

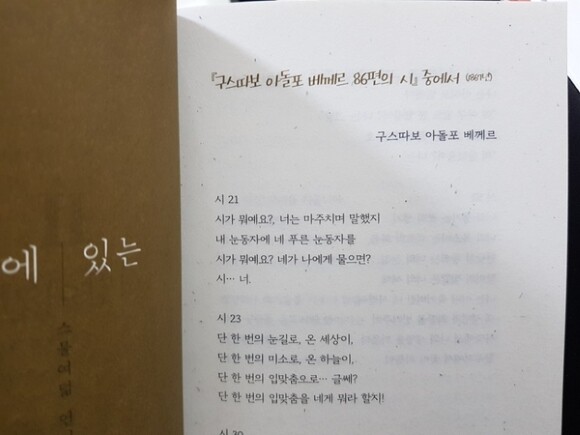

그리고 이 시, 구스따보 아돌포 베께르의 짧은 시도 좋았다. 1800년대 쓰여진 시라고 감히 상상하지 못할 정도로 현대적이고 감각적이다. 잘 몰랐던 시인인데, 앞으로 시인의 이름을 기억해야겠다

인도 시인인 나즘 히크메트의 시도 인상적이었다. 1945년에 쓰여진 시 맞나 싶을 정도로, 지금 읽어도 공감대가 큰 시이다. 뛰어난 시는 역시 시대에 얽매이지 않는구나.

다양한 시가 이어지고, 뒤에는 한국외대 교수들의 시평이 이어진다. 우리와 문화권이 다른 시들은 어느 정도의 해설이 필요해 보이기도 했다. 그리고 시평을 읽고 났을 때 시에 대한 이해와 공감이 더욱 깊어지는 것을 알 수 있었다.

자신의 전공 언어권에서 바라보는 사랑시 모음이라. 참 좋은 시도라고 생각한다. 사랑을 보는 관점을 보며, 수많은 사람들이 함께 살고 있다는 생각이 들었다. 그리고 이러한 시도는 사랑시뿐만 아니라 다른 주제로 확장해서 같은 주제로 또 스물여덟 가지 언어로 바라본다면, 점점 더 그 언어에 대한 마음이 깊어질 것 같다.

눈 오는 날, 커피 한 잔과 잘 어울리는 스물여덟 언어의 사랑시. <곁에 있는> 제목처럼, 늘 곁에 두고 하나씩 읽어보고 싶은 시집이다.