-

-

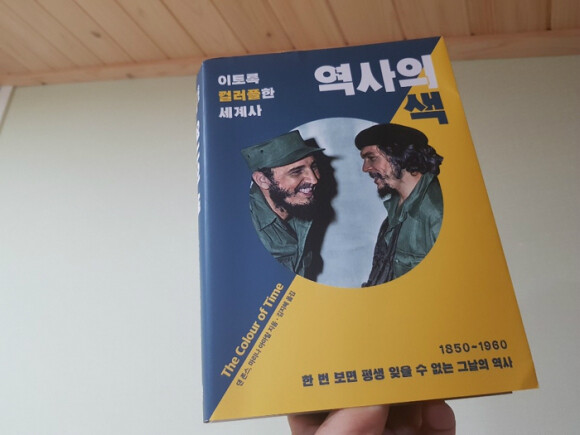

역사의 색 - 이토록 컬러풀한 세계사

댄 존스 지음, 마리나 아마랄 그림, 김지혜 옮김 / 윌북 / 2019년 7월

평점 :

구판절판

역사를 글로만 배웠다. 교과서가 그랬고, 역사서가 그랬다. 몇 세기에 어떤 사건이 일어났고, 어떤 인물이 무슨 일을 했는지 달달 외우는 게 역사공부였다. 물론 이해는 된다. 옛날엔 사진 자료라는 게 없었을 테니.

<역사의 색>(댄 존스, 마리나 아마랄 지음, 김지혜 옮김 / 윌북 / 2019)이 특별한 이유가 여기에 있다. 1850년에서 1960년까지 110년 동안 역사의 순간을 생생한 '사진'으로 볼 수 있다는 것. 특히 이 사진들에는 '특별함'이 숨어있는데 바로 흑백이 아니라 '컬러'사진이라는 점이다.

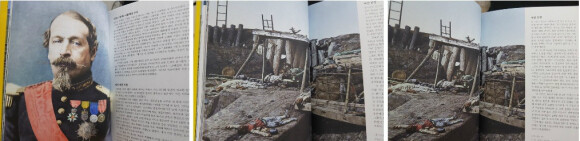

우리 부모님 세대 사진만 해도 흑백사진이 많은데 170년 전 사진이 컬러라니. 믿을 수 없는 일이었다. 하지만 책의 머리말을 본 순간 고개가 절로 끄덕여졌다. 책에 나온 200장의 사진은 본래 흑백으로 촬영되었지만 디지털 작업을 통해 색을 복원했다.

컬러쯤이야 포토샵으로 쭉쭉 바꾸면 되지 않냐고 반문할 수도 있겠다. 하지만 디자이너와 작업을 많이 해본 사람이라면 본래 컬러로 복구하는 과정이 얼마나 힘든지 알 수 있을 것이다.

사진에 색을 입히려면 가급적 많은 정보를 입수해야 한다. 작업할 캔버스가 컴퓨터 스크린이라고는 하지만 사진의 세부 사항 하나하나에 색을 입히는 작업은 일일이 손으로 해야 한다. 그 공정에 공식 같은 것은 없다. 도구가 디지털로 바뀌었더라도 화가의 기본 기술은 레오나르도 다빈치 시절과 조금도 다를 바가 없다.

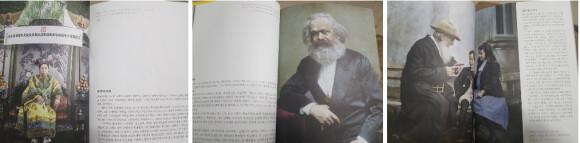

이 책은 2년에 걸친 합동 작업의 결과물이라니, 소장해야 할 이유가 분명하다. 역사적 순간을, 역사적 인물을, 역사의 현장을 마치 방금 찍은 것처럼 생생한 컬러사진으로 보기란 매우 어려운 일이기 때문이다. 덕분에 나폴레옹 3세의 얼굴을 볼 수 있었고, 간디와 마르크스, 스탈린, 서태후, 명성황후, 톨스토이, 아인슈타인 등 유명한 인물과 여러 역사적 사건현장을 마치 기사를 보듯이 확인할 수 있었다.

글로만 역사를 공부하는 것과 생생한 사진과 함께 읽는 건 하늘과 땅 차이다. 역사이야기에 더 눈길이 가고, 역사에 더 관심이 가게 되는 효과가 있다. 그리고 이론적으로만 알고 있던 역사가 머리속에서 영화처럼 움직이는 영상으로 기억된다.

<역사의 색>은 역사에 관심이 많지만 글로만 읽기에 부담스러웠던 나같은 사람이 읽으면 좋을 책이다. 특히 이제 역사에 관심을 갖기 시작한 초등학생 큰 아이에게 어떤 역사적 사건을 이야기해줄 때 시각 자료로 활용하면 아주 좋을 자료라고 생각한다.

완벽한 컬러 복원 기술이 적용된 이미지들을 보고 있자니, 이 책은 역사책이라기보다는 예술책에 가까울 수 있겠구나 싶다. 2년여 간 쉼 없이 작업에 몰두해 온 작가들의 노고에 박수를 보낸다.