-

-

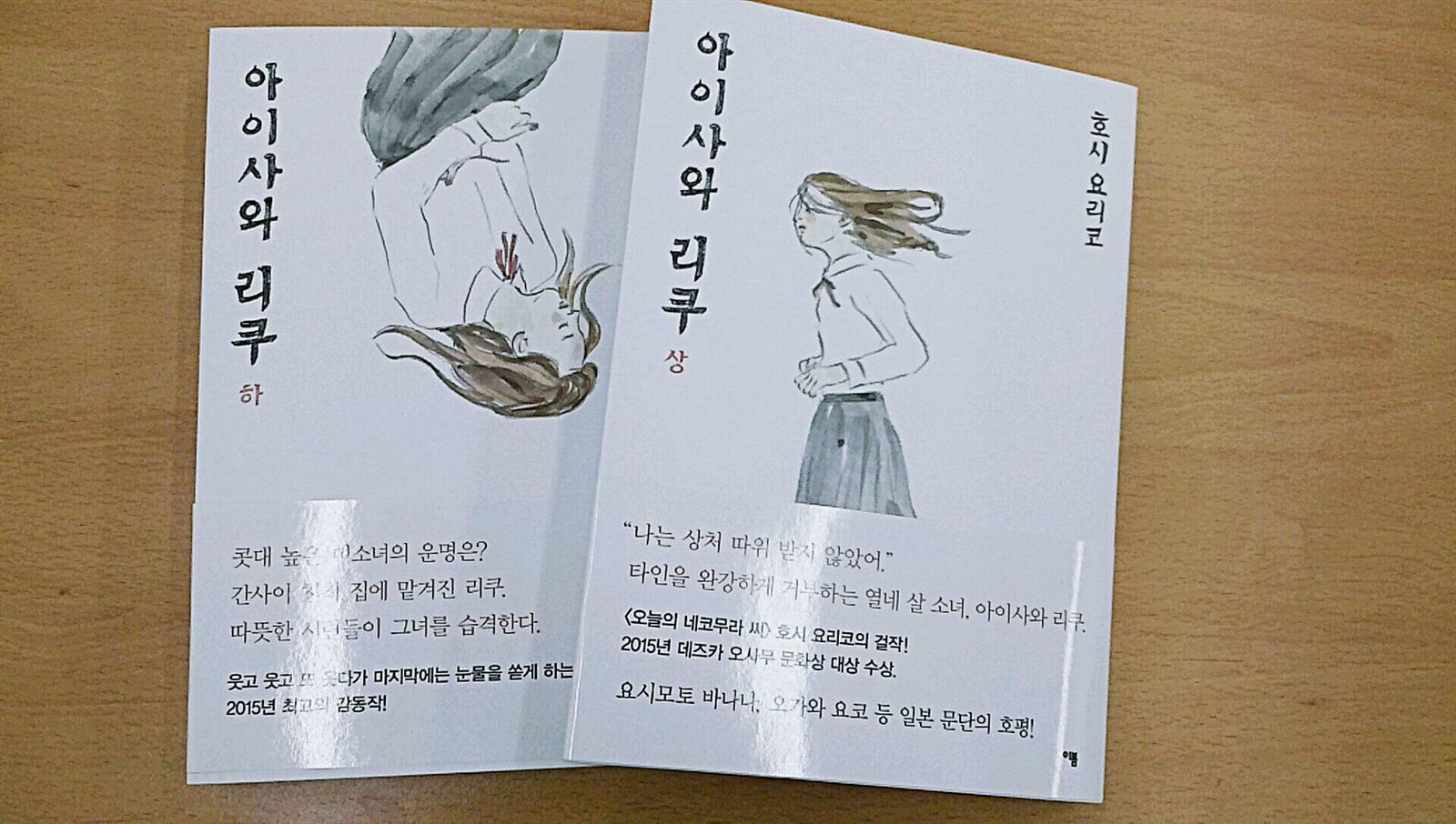

아이사와 리쿠 - 상

호시 요리코 지음, 박정임 옮김 / 이봄 / 2015년 10월

평점 :

품절

이 책을 가지고 정말 많은 이야기를 할 수 있다. 많은 이야기를 많은 사람들과 하고 싶다.

만화임에도 불구하고 말이다.

그래, 만화임에도.

<아이사와 리쿠>를 읽기 전 내가 생각하는 만화는 그런 거였다.

재미를 추구하는 것. 소소한 감동은 있을 수 있지만 가벼운 매체. 그리고 다르게 바라보려고 해도 한 가지 맥락 외에는 다른 맥락을 찾을 수 없는 이야기.

<아이사와 리쿠>의 첫 인상은 '놀람'이었다.

그림체 때문에.

컴퓨터로 작업한 그림선에 익숙했던지라, 연필 스케치는 너무나 낯설었다.

그런데 반전, 반전, 또 반전.

연필 그림체와 <아이사와 리쿠> 스토리 조합은 최강이었고,

세상에, 이렇게까지 등장인물의 입장을 모두 이해하고 싶었던 만화가 없었고,

읽을 때마다 이야기가 다르게 읽혔다.

리쿠는 눈물을 자유자재로 흘릴 수 있지만 슬프다는 게 무엇인지 모른다.

그렇다고 리쿠가 타인의 감정에 공감을 못하는 건 아니다.

때로는 눈물을 흘리는 게 도움이 될 때가 있다고 말하는 이 맹랑한 소녀는 정말로 그 감정을 모를 뿐이다.

어떻게 그래? 눈물이 나면 슬픈 거고 슬프면 눈물이 나는 거지! 라는 생각이 들 수 있지만,

이 아이라면 정말 모를 것 같다.

리쿠의 주변을 살펴본다면.

리쿠의 엄마는 리쿠에게 유기농 채소만 먹이려 하고, 물 하나에도 신경 쓰는 완벽주의자다.

리쿠도 완벽하게 키우고 싶어서 방해가 된다는 텔레비전도 들이지 않고,

세균이 옮을지 모른다며 동물도 가까이하지 못하게 한다.

한마디로 리쿠는 '틀'에 갇힌 채 자라난 소녀였다.

완벽하게 키우고 싶은 엄마의 욕심으로 인해 타의적으로 세상과 단절된 존재.

세상과 소통할 기회가 없고, 자신과도 대화를 나눌 기회가 별로 없었다.

슬픔을 모른다는 것은

슬프지만 그것이 슬픔이라고 생각하지 못해서 모르는 것일 수도 있고,

그 감정 자체를 모르는 것일 수도 있다.

스스로 슬픔을 느꼈지만 느끼지 못했다고 생각을 했건,

슬프다는 걸 잘 모르겠건,

리쿠는 자기 자신을 잘 모른다. 자신의 내면을 들여다보지 않는다.

세상을 거부하면서 자기 자신도 거부하고 있는 셈이다.

(리쿠가 보여주는 독선적인 태도는 이 때문인 듯하다.)

리쿠의 상처도 마찬가지다.

능력도 있고 인기도 있고, 그 덕분인지 바람기도 있는 아빠가

회사 아르바이트생과 바람피운다는 사실을 리쿠는 안다.

(이 아빠는 딸이 알고 있다고 하면 어떤 기분일지...음...)

리쿠는 아빠의 외도에 상처받았지만, 스스로

“상처 따위 받지 않았어.”라고 말한다.

이렇게 약간 비틀린 가정에서 자란 리쿠에게 변화의 계기가 생긴다.

간사이에 있는 친척집에 맡겨진 것. 리쿠에게 엄마의 틀을 벗어날 수 있는 기회가 주어진다.

그리고 나타난 새로운 환경은 리쿠를 따뜻하게 감싸준다.

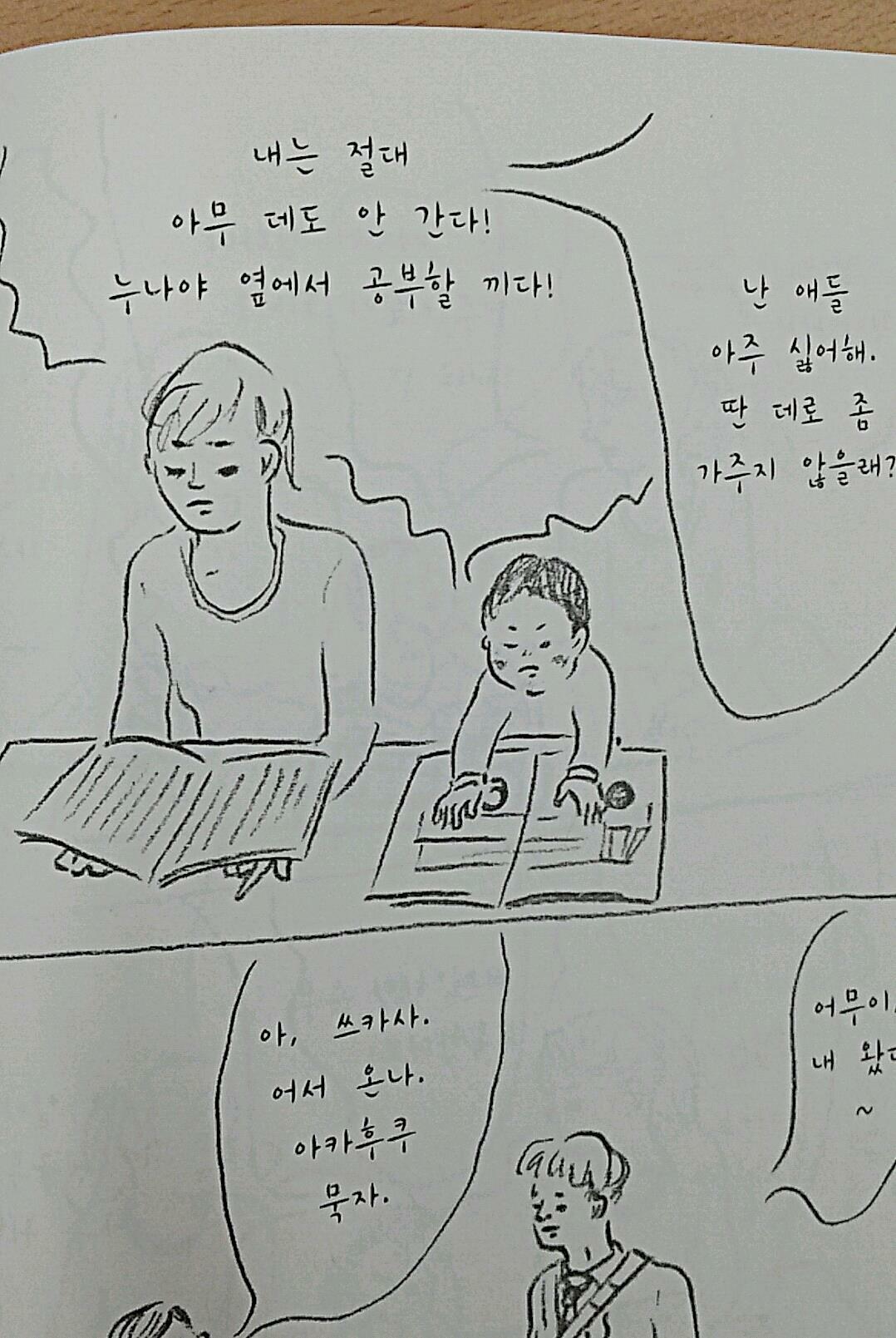

누나가 좋다면서 무조건 리쿠를 따르는 도키오,

혼자 있고 싶어하는 리쿠에게 다가가는 친구들.

리쿠는 서서히, 서서히 그들을 받아들이고 그들의 생활에 스며들어간다.

부드러운 연필 그림선과 맞물려 천천히 함께 녹아간다.

‘새는 알에서 나오려고 투쟁한다.

알은 세계이다.

태어나려는 자는 하나의 세계를 깨뜨려야 한다.’

(_헤르만 헤세, <데미안>)

<데미안>의 명문장이라고 하면 늘 빠지지 않고 꼽히는 이 문구를

따뜻하고 부드럽게 가장 잘 보여준 이야기가 아닌가 싶다.

리쿠가 알을 깨고 나온다고 직접적으로 명시하지 않는다.

그저 독자로 하여금, 리쿠가 그랬듯이, 우리도 서서히 그리고 천천히

리쿠가 변하는 모습에 스며들게 한다.

가랑비에 옷 젖는 줄 모른다고, 이야기가 끝나면 감동이 파도처럼 몰아닥친다.

그래서 이 만화에 한 대 얻어맞은 기분이 든다.

물론, 기분 좋은 반격이다.