-

-

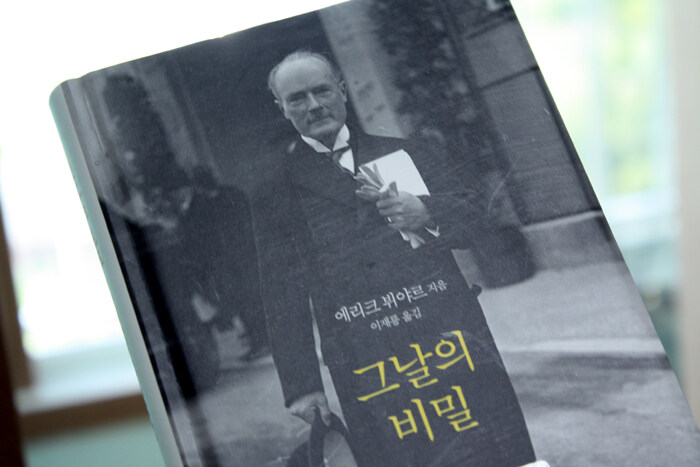

그날의 비밀

에리크 뷔야르 지음, 이재룡 옮김 / 열린책들 / 2019년 7월

평점 :

2019년 한국의 여름은 이웃 일본의 반도체 소재 부품 규제로 뜨거웠다. 갈등의 시작은 식민지 시절 강제 징용에 대한 법원의 확정 판결이었다. 정치를 경제 영역까지 확대시킨 일본 정부의 막무가내식 대응에 그저 할 말이 없을 따름이다. 일본 제국주의의 쌍둥이 나치 독일의 경우는 어떠했을까. 다양한 역사 소설들을 꾸준하게 발표해온 프랑스 작가 에리크 뷔야르는 인류사의 대재앙으로 기록된 2차 세계대전에 앞서 총통 히틀러에 부역한 독일 기업인들의 면모를 드러낸 그리고 좀 더 구체적으로 기술하자면 1938년 안슐루스(오스트리아 합병)의 비화를 <그날의 비밀>에서 말하고 있다.

2년 전에 소개된 자크 파월의 <좋은 전쟁이라는 신화>를 통해 나치 제3제국과 결탁해서 전쟁 사업으로 엄청난 수익을 올린 다수의 기업들에 얽힌 이야기들을 접한 적이 있다. 뷔야르는 작가는 히틀러가 독일의 신임 총리가 되고 20여일이 지난 뒤, 24명의 재계 지도자들과 만난 1933년 2월 20일 회동의 진실을 전면에 내세운다.

<그날의 비밀>의 표지를 장식하는 인물은 바로 구스타프 크루프다. 제철 기업을 모태로 하는 크루프 사는 독일 전쟁 기계의 표준이었다. 내가 아침마다 타고 다니는 엘리베이터도 티센 크루프 사의 제품이다. 히틀러와 나치는 이미 74년 전에 종말을 고했지만, 그들의 부상을 금전적으로 지원하고 훗날 전쟁을 통해 획득한 노예 수준에 가까운 강제 노동력을 이용해서 수익을 창출한 바스프, 바이엘, 아그파, 오펠, IG 파르벤, 지멘스, 알리안츠 그리고 텔레풍켄 같은 독일 기업들은 아직까지도 세계 시장에서 위력을 과시하고 있는 중이다. 심지어 어떤 기업들은 신생 국가들의 역사보다도 오랜 기업사를 자랑하고 있다고 한다.

국회 의장 궁전에 모인 크루프와 오펠 그리고 지멘스 같이 우리에게도 익숙한 이름의 기업가들은 국회 의장 헤르만 괴링의 공산주의의 위협을 격파하고, 노조를 박멸하여 국가의 기반을 튼튼하게 하자는 선동에 압도당한다. 그들에게 정치자금이라는 이름의 뇌물은 이골이 난 이슈였을 따름이었다. 앞으로 10년 아니 100년 동안 선거가 없게 만들자는 괴링의 주장에 그들은 자발적으로 히틀러와 국가사회주의 나치스를 위해 정치자금을 내놓는다.

그렇게 해서 선거에 승리한 나치당은 1934년 장검의 밤, 1935년 인종차별법 같은 나치 시대를 상징하는 일련의 사건들을 통해 권력을 독점하고 전쟁을 향해 치닫기 시작한다.

다음 순서는 중부 유럽에서 새로운 강자로 부흥하는 나치 제3제국을 달래기 위한 서방 국가들의 유화정책이 메뉴에 오른다. 영국의 외무상 핼리팩스 경이 총통을 시종으로 착각했다는 건 하나의 웃지 못 할 에피소드다. 영국의 총리 네빌 체임벌린은 끝까지 레벤스라움(생활권)을 주장하는 히틀러 주장의 본질을 파악하지 못하고 있다가 폴란드 침공이라는 방식으로 2차 세계대전에 뛰어 들게 된다.

소제목으로 나온 <전격전>(블리츠크리크)을 보고 폴란드 침공을 기대한 나의 예상은 정확하게 빗나가 버렸다. 여기서 저자가 다루는 블리츠크리크는 폴란드 침공이 아니라 안슐루스(오스트리아 합병)였다. 1934년 오스트리아 나치 당원에게 암살당한 엥겔베르트 돌푸스에 이어 총리의 자리에 오른 또 다른 독재자 쿠르트 슈슈니크는 이웃의 큰 형님의 별장으로 소환된다. 두 나라 정상의 회동은 약간 코미디 같은 형식으로 전개되는데, 베토벤 에피소드는 정말 황홀할 지경이었다.

어쨌든 총통의 협박을 이기지 못한 슈슈니크는 히틀러가 원하는 대로 싸인할 수밖에 없었다. 자신의 뜻대로 되지 않으면 독일 베어마흐트를 동원해서 오스트리아 점령에 나서려던 계획은 블리츠크리크라는 이름과는 달리 전차 부대의 잦은 고장으로 꽃길을 달리지 못하고 정체가 되고 만다. 어쩌면 베허마흐트들은 오스트리아에서 벌어진 이런 사전 연습을 통해, 1년 뒤 폴란드 침공에서 제 실력을 발휘한 것인지도 모르겠다. 영국 대사 폰 리벤트로프가 영국 지인들과의 파티에서 보여준 지연 전술은 대단했지만, 뉘른베르크에서 교수대에 오르는 것을 막아주지는 못했다. 슈슈니크에 이어 나치 부역자로 맹활약한 아르투어 자이스잉크바르트의 운명도 마찬가지였다.

뷔야르 저자가 기술한 대로, 재앙은 어떤 큰 반향을 불러일으키는 사건으로 발화되지 않는다. 부지불식간에 그렇게 살금살금 우리의 일상을 위협한다는 것이다. 뭐 대체적으로 공감하는 바이다.

다시 원점으로 돌아가 그렇게 일상을 위협받은 이들은 세상을 등질 수밖에 없었다. 심지어 1차 세계대전 당시 독일 제국군으로 싸운 유대인들도 최종해결책 앞에서는 예외는 아니다. 이야기는 다시 원점으로 돌아가 강제 징용을 당한 이들이 무대에 오른다. 그렇다면 전쟁 기간 동안 가혹하게 그들을 다룬 독일 기업들은 역사의 심판을 받았던가. 그렇지 않았다. 세계대전이 끝나고, 곧바로 열전 같은 “냉전”(Cold War)이 시작되면서 공산주의의 서진을 막기 위해 서독의 재무장과 전범기업들의 사면이 순차적으로 진행되었다. 그나마 독일의 과거사 청산 작업은 엔딩이 아니라 아직까지도 진행형이라는 점이 고무적이라고 생각한다. 기해왜란이라는 이름의 경제전쟁을 치르고 있는 이웃과는 다르게. 86년 전 서방 세계에서 벌어진 어느 사건에서 오늘을 읽는다.

에리크 뷔야르의 <그날의 비밀>은 스티브 잡스가 만들어낸 아이폰 같다는 생각이 들었다. 사실 아이폰이 특별한 기술로 만들어진 것은 아니지 않은가. 이미 기존에 존재하는 테크놀로지를 집대성하고 몇 가지 신박한 아이디어들을 덧입혀서 만들어진 것이다. 뷔야르의 <그날의 비밀> 역시 마찬가지다. 무언가 참신하고 새로운 연구 결과가 도출되었던가? 아니다. 24명의 독일 기업가들의 비밀 회동 그리고 안슐루스 새로울 게 없는 이야기들이다. 다만 기억을 위한 재해석이라는 점을 공쿠르상 심사위원들은 높이 평가한 게 아닐까. 에리크 뷔야르의 다른 작품인 <콩키스타도르>와 <콩고>의 국내 출간을 기대해 본다.