-

-

미친 포로원정대

펠리체 베누치 지음, 윤석영 옮김 / 박하 / 2015년 4월

평점 :

절판

2차 세계대전 중 전쟁포로 3명이 해발 4,985미터의 케냐 산 레나나 봉을 등정했다면 믿을 수 있을까. 그것도 포로수용소 내에서 장비를 손수 제작하고 준비했다면. 그리고 마침내 포로수용소 탈출에 성공하여 무사히 등정을 마치고, 몰래 포로수용소로 되돌아갔다면 믿을 수 있을까? 무슨 정신 나간 소리냐고? 그런데 정말 그런 일이 있었단다. <미친 포로 원정대>라는 책에 나오게 된 배경이다.

책 줄거리는 비교적 단순하다. 앞서 소개한 이야기가 모두다. 책을 쓴 펠리체 배누치는 이탈리아인으로 1938년 당시 점령지였던 에티오피아에 파견된 공무원이었다. 하지만 그곳이 연합군에 의해 점령되는 바람에 영국령 케냐 산 기슭의 나뉴키 제354 수용소로 이송되면서 이야기는 시작된다.

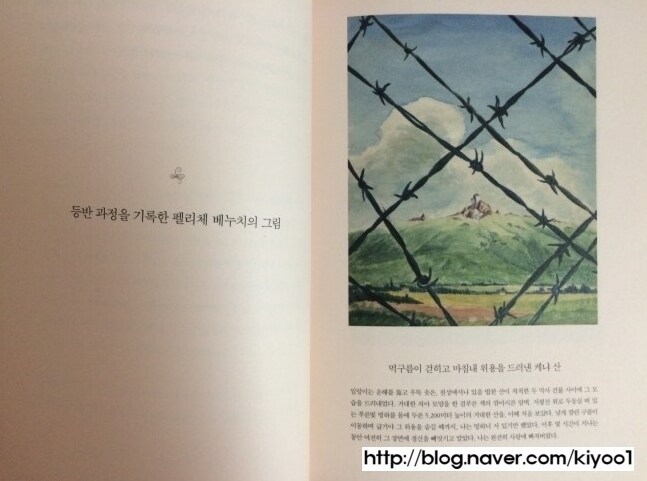

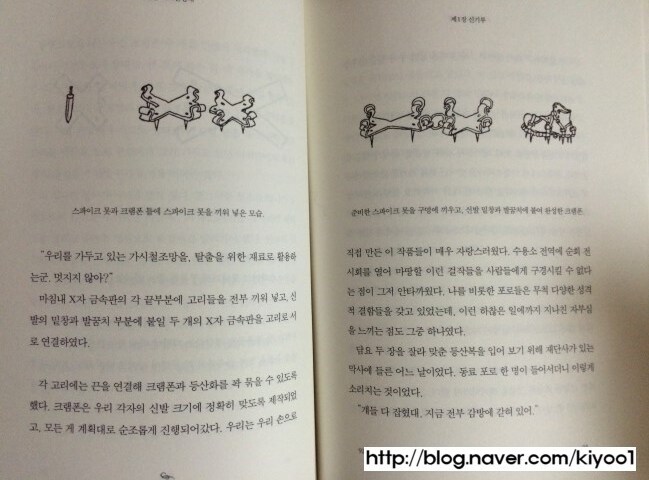

수용소에서 우연히 철조망 사이로 본 푸른빛 빙하를 두른 해발 5,200미터 높이의 케냐 산은 전쟁포로였던 주인공에게 황당한 꿈을 선사했다. 자신을 등정해서 정복하라는 꿈을 말이다. 물론 은밀한 준비가 시작되었음은 당연하다. 준비과정은 크게 세 가지. 첫째는 장비와 식량이다. 장비 제작에 사용되는 부품은 쓰레기더미, 보급품, 고향에서 온 소포 등 다양하다. 물론 모든 장비는 자체 제작이 원칙이고 그렇지 못한 장비나 식량은 담배 등으로 교환해서 마련한다. 둘째는 케냐 산 등정을 위한 정보 수집이다. 이는 포로수용소 내의 다른 동료 포로가 가지고 있는 책이나 잡지와 보급품으로 지급된 통조림에 붙은 상표 등이다. 물론 필요한 것은 보고 뺏겼다. 마지막은 같이 포로수용소를 탈출해서 케냐 산을 등반할 원정대를 꾸리는 것. 포로로 수용된 이상 충분한 영양섭취나 훈련은 포기해야 한다. 그래서 미친 사람이 아니면 안 되고, 그래서 <미친 포로 원정대>가 탄생하게 된 것이다.

책을 읽다 보면 희한하다는 생각이 든다. 빙벽을 타기 위해서 꼭 필요한 페켈과 크램폰을 제작하고, 천막과 로프, 배낭에 이르기까지 각종 등반 및 야영 장비를 수용소 내에서 자체 제작하여 해결한다. 포로수용소 내에서 그런 일이 가능하다는 것만으로도 신기하게 느껴졌는데, 더 신기하게 생각된 것은 포로수용소에 반입되는 각종 우편물이나 소포다. 포로로 잡혀있다는 사실을 가족이 아는 것도 신기하지만, 서신이나 소포가 교환된다는 사실 또한 믿기지 않는다. 근데 저자가 경험한 것이니 할 수 없이 믿어야겠지만 말이다.

1943년 등정에 성공하고 2차 세계대전이 끝나고 1946년 이탈리아 본국으로 송환된 주인공이 이 책을 출간한 것이 1947년이란다. 제법 오래전의 일인데도 금방 이야기 속으로 몰입되어 들어가는 색다른 경험을 했다. 다만 아쉬운 점이 있다면 전문 산악인이 아니다 보니 트래버스, 압력 그릴, 크랙(갈라진 틈), 홀드, 레지 등 용어가 다소 생소했고, 그러다 보니 레나나를 등반하는 과정을 묘사한 곳에서 느껴야 할 장면을 못 느꼈다는 점이다. 물론 주인공의 눈 앞에 펼쳐진 자단나무, 헤더, 로벨리아 등의 풍경도 내가 모르는 탓에 머릿속에 잘 그려지지 않는다는 점 또한 마찬가지다.

책을 다 읽고 책 앞쪽에 있는 작가가 그린 케냐 산의 그림을 보았다. 맨 마지막 그림이 원정대가 얼마나 무모한 짓을 한 것인지를 알려준다. 점선이 정상 컨디션의 등반이 이루어진 경로고, 옆에 실선으로 수직으로 올라간 경로가 이 책에서 성공한 경로다.

도전하는 삶은 아름답다. 꿈은 이루어진다. 아무리 무모한 꿈이라도 도전하는 사람에게 장애는 즐거움이기 때문이다. 이 책이 그것을 증명하고 있다.