-

-

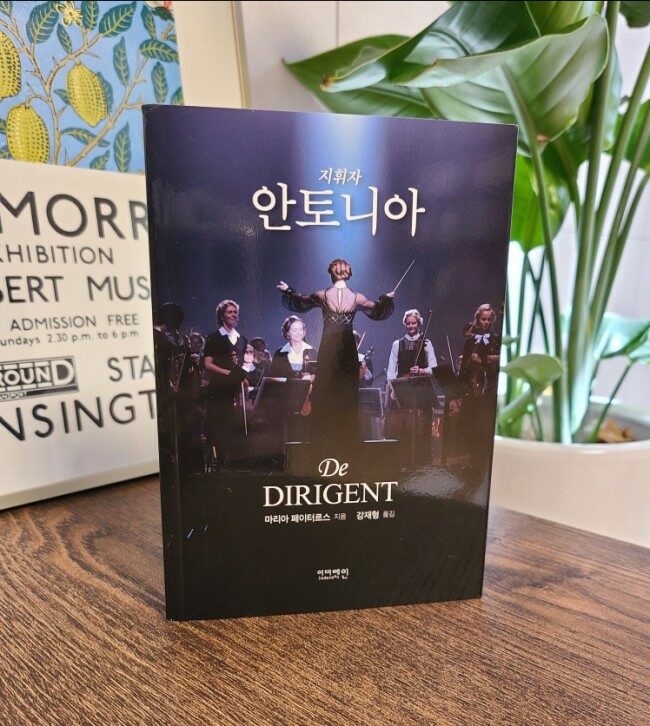

지휘자 안토니아

마리아 페이터르스 지음, 강재형 옮김 / 이더레인 / 2021년 8월

평점 :

엄마를 찾으러 간 어른 예배에서 나는 찬양하는 성가대를 봤다. 기다란 소매의 옷을 펄럭이는 지휘자의 모션은 날개를 펄럭이는 천사와 같았고, 그를 통해서 끌어져 나오는 찬양은 은혜로웠다. 그때부터 성가대는 내 선망의 대상이었다. 그리고 지휘자가 아닌 반주자를 꿈꿨다.(결국 그 자리에는 앉았다. 하지만 난 지휘자를 꿈꾸진 않았다. 왜일까?) 나는 교회에서 그 지휘자님의 다음 지휘자로 '그 언니'를 만났다. 음이 얼마나 떨어지는지, 어느 파트에서 요상한 음이 나오는지, 어느 구석에서 나오는 음이 하모니를 깨뜨리는지 그녀는 예민하게 캐치했다. 성가대의 소리는 확실히 섬세하고 음을 정확히 짚어냈다. 처음부터 끝까지 똑같은 소리가 아니라 활기찬 곡에선 활기찰 줄 알았고, 슬프고 장엄한 곡에서는 깊이 내리 누르는 아픔을 노래했다. 그리고 여성중창단도 생겨났다. 내가 우러러 봤던 남자 지휘자님의 카리스마와는 비교할 수 없이 언니가 한 수 위였다. 그리고 전문지식으로 무장한 언니였다. 덕분에 '여자니까'라는 편견이 점차 지워졌다.

물론 아직도 마에스트로 라는 불리는 지휘자들을 보면, 그리고 나도 '이 분이 지휘하는 음악은 들어야 해!'하는 사람은 여지없이 남자일 때가 많다. 애초에 성을 굳이 의식해서 볼 필요는 없지만, 워낙 '남자' 지휘자가 너무나 일반적이고 당연한 모습이기 때문에, '여성' 지휘자는 눈에 띌 수 밖에 없다. <남자의 자격>이란 프로그램에서 기획한 '합창'을 지휘한 박칼린, 그리고 뮤지컬의 지하 오케스트라 박스 안에서 온 몸으로 지휘하던 (얼굴이 안 보이던) 여자 지휘자들을 보면 낯설면서도 설레이는 흥분에 가슴이 벅차했다. 둘 다 10년 전 이야기다. 하지만 10년이 지난 지금도 다르지 않다. 무대 밑이 박스가 아닌 유명한 오케스트라 앞, 무대 위에 중앙에 선 여성지휘자를 난 본 적이 없다. 클래식 오케스트라 연주회 포스터 속 지휘하는 이는 당연하다듯 턱시도를 입은 '남성'뿐이다.

실제 인물 안토니아 브리코의 이야기다. <The Conductor>이란 영화로 2019년 먼저 알려진 바가 있다. 안토니아의 이야기에는 우리가 드라마나 영화에서 눈물 흘리고, 안쓰러워하는 요소들을 다 가지고 있다. 입양, 미혼모, 사랑의 삼각관계, 계급과 성의 차별. 이게 한 사람의 삶이라니 영화보다 더 영화같고, 드라마보다 더 드라마 같다. 이런 모진 상황을 이겨내고 다른 악기의 파트가 아닌 꼭 '지휘자'를 고집한 그녀의 저력이 대단하기만 하다.

이 책을 읽는 하루는 종일토록 바흐의 푸가 및 오르간 연주, 첼로 모음곡만 들었다. 특히 그가 감동받고 고난을 극복할 수 있게 해준 이가 다름 아닌 우리가 잘 알고 있는 '슈바이처'라는 사실은 놀랄만하다. 그가 여러 방면에서 천재적인데, 그 중 바이올린 연주를 비롯해 음악에서도 상당한 수준이었다는 걸 알고 있었다. 그가 교회 오르간으로 <Liebster Jesu, Wir Sind Hier 사랑하는 예수님, 저희가 여기 있나이다!>를 연주하는 모습이 상상이 된다. 그 모습을 바로보는 한 소녀가 있다. 그 소녀는 슈바이처의 모습을 보고, 그가 안정된 삶을 버리고 아프리카 오지로 선교를 나갈 것을 선택하며 자신도 자기가 '종교'라 여기는 하나의 핵심 가치(음악)만을 따라 가리라 결심한다. <Liebster Jesu, Wir Sind Hier 사랑하는 예수님, 저희가 여기 있나이다!>는 골드스미스(교수이자 지휘자)에게 레슨을 요청할 때 선보인 곡이다. 또, 자신의 뿌리인 친엄마를 찾으러 가는 성당에서 흘러나왔던 곡으로 자신의 나아가야 할 길을 뚜렷하게 한데에 의미가 있다.

엄마의 이해할 수 없는 구박과 대처방식, 여성을 그저 아기를 낳고 집안일을 하는 취급하는 동물같이 취급한 남성사회, 철저히 구분짓는 계급사회 그리고 전쟁과 대공황 그 여러 상황에서 그녀가 겪은 아픔과 배고픔, 추위는 읽는 내게도 무척 차갑고 시리게만 느껴졌다. 여성은 목소리나 신음소리 내는 것조차 핑계이고, 조롱거리라는 사실에 갑갑하고 치가 떨렸다. 페미니즘운동과 여성 인권 신장에도 클래식(음악) 세계에서는 오히려 '그래봤자야!'라고 조롱하는 듯 변하지 않은 현실이 씁쓸하게 느껴졌다. 자신의 일과 사랑 중 하나를 선택해야만 하는 여성들 마음 속 내면 갈등도 잘 표현됐다.

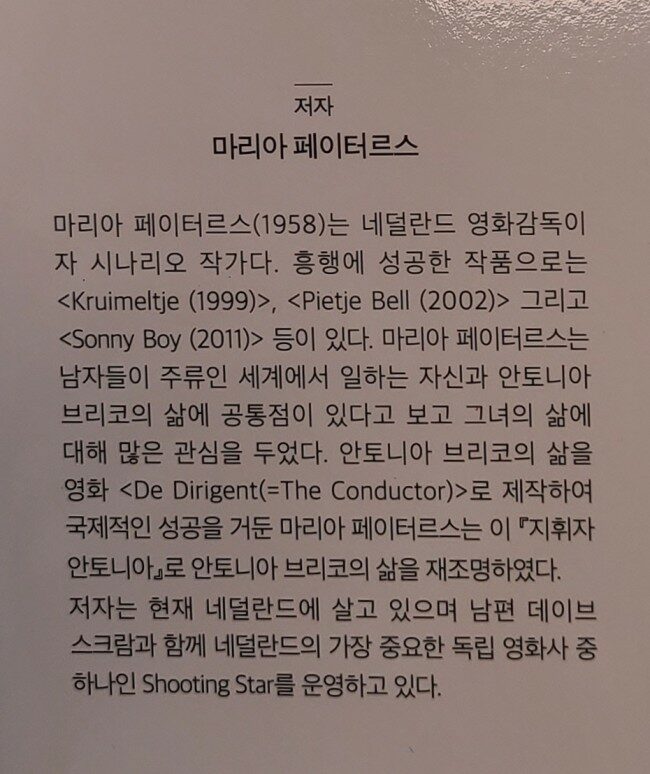

감독이자 시나리오 작가인 저자의 이력덕분인지 이 책은 굉장히 읽기 쉽다. 화자가 3명(안토니아, 로빈, 프랭크)으로 여러 관점에서 바라볼 수 있어서 재밌고, 반전과 위기가 책장을 수월하게 넘기도록 한다.

초등학생이나 청소년에게 추천하고 싶다. 특히 잘 자라나고 있는 여자친구들!