-

-

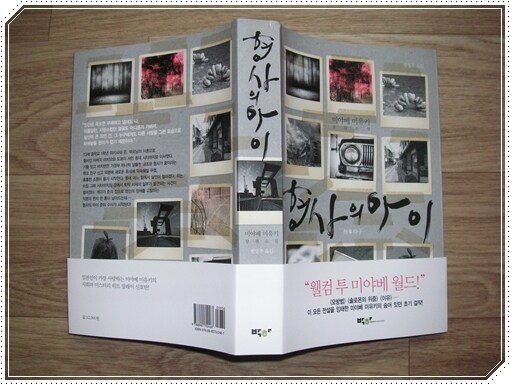

형사의 아이

미야베 미유키 지음, 권영주 옮김 / 박하 / 2015년 2월

평점 :

절판

닉네임이라고해야하나?

미미여사로 잘 알려진 미야베 미유키의 오늘 날 입지를 다지게 해 준 초기작품이다.

흔히 초기작품이라고 하면 점점 그 글의 세련됨이 나날이 향상되어 즐거움과 흥행성, 사회성 고발에 대한 전초적인 기초가 된다고 생각할 때 국내에 나온 이 책은 그야말로 미미여사를 좋아한는 독자라면 소장의 가치가 있을 것 같다.

아시다시피 미미여사는 사회파 스릴러의 작가답게 일본에서 하나의 이름으로 통용되는 명칭에 대를 잇고 있는 작가 중 한 사람이다.

사회에서 벌어지는 다양한 사건들 속에서 무엇을 반성하고 좀 더 나은 발전의 제시 빌미 제공을 해 준다는 점에서 매번 작품들이 번역되어 나올 때마다 인기를 끌고 있는 것이 아닌가 싶다.

이번 이야기는 초기작이라고 하나 여전히 지금도 문제거리와 고민을 안겨주는 소재다.

13세 중학교 1학년 야키사와 준. 부모님의 이혼으로 형사인 아버지 미치오와 도쿄의 서민 동네 시타마치로 이사를 한다.

아버지가 형사란 것을 알고 미래에 형사를 꿈꾸는 학교 친구 신고와도 무난히 잘 지내고 있던 어느 날, 신고는 준에게 동네에 떠도는 흉흉한 소문에 대해 이야기를 해 준다.

소문의 대상자 중에는 화가 시노다 도고가 있고 그 뒤에 누군가로부터 우편함에 익명의 편지를 넣는 소리를 듣게 된다.

뒤이어서 두 구의 시체가 발견이 되고(아주 끔찍하게 말이다.) 아버지조차도 사건 때문에 집에 오지 못하는 날들이 계속되자 준은 화가의 집을 감시하게 되는데...

범죄의 행태는 여러가지이고 그 이유도 다양하기 때문에 때론 사회에서 벌어지는 이해 할 수조차도 없게하는 일들이 많다.

이 책에서도 그런 점을 눈여겨 본 저자의 날카로운 눈썰미가 시종 긴장미를 강조시킨다.

청소년 범죄의 행간을 따라가다보면 헉 ~ 하는 소리가 나오게하지만 왜 그런 일들이 벌어지고 있어야했는지에 대한 사회적인 시선의 각성을 촉구하는 소리없는 울림을 전해 준다.

너무나도 많은 인터넷매체의 홍수 속에 범람하는 눈살찌푸리게 하는 영상미의 무차별 폭격 속에 아직 정서적으도 완성을 이루어나가지 못하는 청소년들에게 무슨 일이 벌어지고 있는지, 설마했던 범인의 범행동기와 행동 자체에 사회적인 책임을 묻게하는 책-

처음엔 어떤 무심히 지나쳐버릴 수있는 소문의 실체가 드러나고 도저히 생각조차 할 수없는 대상이 그 범인임을 알게되는 전개과정들이 역시 미미여사만의 글이 아닌가 싶을 정도로 추리소설로써의 재미와 책임연대의식, 양쪽 모두를 알게 해 준 책이 아닌가 싶다.