-

-

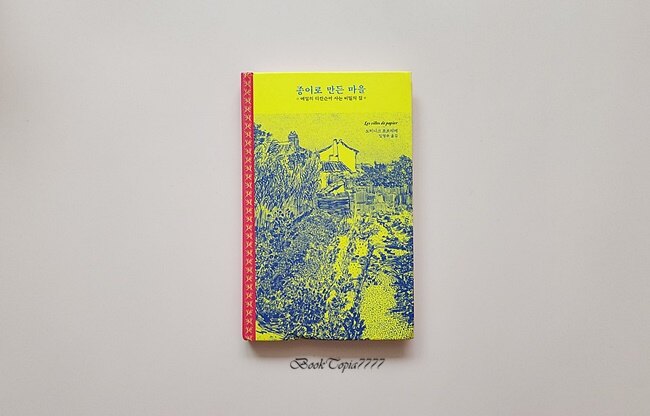

종이로 만든 마을 - 에밀리 디킨슨이 사는 비밀의 집

도미니크 포르티에 지음, 임명주 옮김 / 비채 / 2023년 4월

평점 :

19세기 시의 형식에 있어서 새로움을 추구했던 에밀리 디킨슨-

시대의 흐름에 반한 그녀만의 독보적인 시의 세계는 지금도 많은 이들, 특히 미국 시 계보에 주요한 인물로서 인식되지만 정작 그녀의 삶에 관한 이야기들과 작품에 대해선 그다지 알려진 바가 없다.

부유한 집안에서 태어난 그녀의 생애와 작품성을 연결한 이 책은 저자가 에밀리 디킨슨에 대한 자료조사와 작품들과 함께 저자 자신의 삶을 번갈아가며 그린 에세이다.

19세기의 여성들이 살아가던 방식이 그렇듯 그녀 또한 삶의 반경은 그다지 넓지 않았다.

성격일 수도 있고 주어진 환경 탓일 수도 있겠지만 어린 시절 형제들과 함께 지내던 시절의 그림 같은 풍경은 형제들을 잃은 아픔과 이후 평생 2층 방에서 필요한 일이 있을 때를 제외하고는 나오지 않았다 하니 오히려 그 작은 방이 그녀만의 세계이자 창작의 산실이 되었음을 생각할 수 있다.

그녀가 지은 시가 시의 정형을 파괴한 형식이란 것은 어쩌면 시뿐만이 아니라 그녀가 살아온 시대에 여성으로서의 한정된 삶에 대한 저항이자 이를 승화하고자 한 방편으로써 반영한 것일 수도 있겠단 생각은 지금까지 독자들이 그녀의 사진이 단 한 장밖에 존재하지 않았다는 것과 함께 더욱 두드러진다.

-완벽한 삶이었다. 완벽하게 닫혀 있고 완벽하게 자신만으로 둘러싸인 삶. 계란처럼 둥글고 꽉 찬 삶. 하루는 돌고 도는 순환고리다. 여름에는 황금빛, 가을에는 구릿빛, 겨울에는 은빛, 봄에는 핑크빛으로 변하는 나무 꼭대기 위로, 해가 떠오르는 것으로 시작해서 반대쪽 하늘로 해가 사라지면 마무리된다. 그러면 백지 같은 칠흑의 밤이 찾아오고 다음 날 아침 다시 하루가 시작된다. 하지만 완전히 똑같은 날은 아니다. 이렇게 아름다운 반복 속에서, 그리고 멈춰버린 시간 속에서 에밀리는 순간순간 풀잎이 속삭이는 소리와 바람이 들려주는 이야기를 포착했다. - p.186

특히 저자가 보스턴에 터전을 잡고 그곳에서 집을 얻은 동네가 '홀리 요크'였다는 점은 에밀리가 다녔던 학교 '홀리요크'와 이어진다는 점이 인연은 이렇게 이어질 수도 있다는 점이 신기하기도 했고 그럼으로써 에밀리 디킨슨과 함께 하고 있다는 저자만의 종이와 펜을 통해 그려낸 마을에 독자들은 가볼 수 있다는 사실이 반갑기만 하다.

그녀가 남긴 시와 편지들을 통해 여러 시선으로 다룬 저자의 글은 그런 점에서 미처 발견하지 못했던 부분들을 알아갈 수 있어 그 의미가 더욱 뜻깊게 다가왔다.

누구에게 보이고 싶어 쓴 글들이 아닌 오직 자신이 생각한 것들을 글로 옮긴 그녀의 창작 세계, 사실 책 제목이 이 내용과 어떻게 부합되는가에 대한 궁금증이 있었는데 책중반부에 이르러 그 의미를 마주할 수 있었던 점은 에밀리 디킨슨이 평소 원했던 바를 드러냄과 동시에 저자의 손에서 탄생한 에밀리 디킨슨에 대한 전반적인 부분들을 색다르게 만나볼 수 있었던 책이라 읽는 시간이 즐거움을 준 작품이다.

***** 출판사 도서 협찬으로 쓴 리뷰입니다