-

-

생물학의 쓸모 - 인류의 과거, 현재, 미래를 읽는 21세기 시스템의 언어 ㅣ 쓸모 시리즈 3

김응빈 지음 / 더퀘스트 / 2023년 6월

평점 :

생물학에 대한 기본 지식과 흥미도를 높여줄 수 있는 대중과학서!

쓸모 그 너머의 생물학적 가치를 돌아보게 하는 책!

생물학은 한마디로 생명현상을 탐구하는 학문이다. 본질적으로는 생물을 대상으로 생명의 기원과 생명현상을 탐구하는 것을 목적으로 하지만, 21세기 생물학은 수많은 유전자와 단백질, 화합물 사이를 오가는 상호작용 네트워크를 규명함으로써 생명현상을 아우르는 전 분야에서 다양하게 활용되고 있다. 따라서 눈에 보이지 않는 생명시스템의 최소 단위에서부터 기후 환경 위기의 시대를 극복하기 위한 바이오 기술에 이르기까지, ‘생명의 언어’를 읽는다는 것은 그저 ‘쓸모’라는 말만으로는 형용하기 어려운, 그 너머의 가치까지 감각하고 이해하는 일일 것이다. 그것은 곧, 인간은 독립적인 개체가 아니며 서로 협력하며 살아가는 복합적인 유기체라는 것을 끊임없이 자각해야 한다는 우리 시대의 가장 중요한 메시지에 다다르는 일이기도 하다.

“자연!

우리는 자연에 둘러싸여 자연과 하나가 되었다.

자연에서 떨어져 나올 힘도, 자연을 넘어서 나아갈 힘도 없이.”

- 요한 볼프강 폰 괴테 / 212p

『생물학의 쓸모』는 연세대학교 시스템생물학과 김응빈 교수가 쓴 생물학의 잠재력과 바람직한 쓸모에 관한 책이다. 세포, 호흡, DNA, 미생물, 생태계에 이르기까지 생물을 이루는 구성 요소들이 어떻게 서로 상호작용하는지 그에 따른 시스템 전체의 기능을 살핌으로써 인류의 기원은 물론 미래까지 찬찬히 톺아본다. 생명현상의 최소 단위인 세포가 처음 발견되기 시작한 이래로 줄기세포기술로 발전하기까지, 현대 생물학의 아이콘이자 유전자의 물질적 실체인 DNA가 인간게놈프로젝트로 진행되기까지, 박멸의 대상에서 팬데믹 시대의 생존 지식으로 재탄생한 미생물의 높아진 위상에 이르기까지 생물학의 진화과정과 현주소를 살펴본다. 이러한 과정을 통해서 우리는 생물학의 역사가 곧 인류의 역사임을 생생하게 느낄 수 있다.

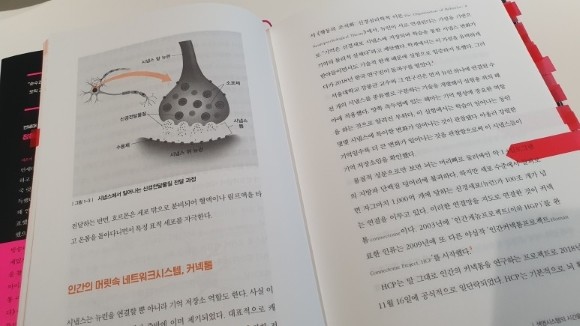

물질적 성분으로만 보면 뇌는 머리뼈로 둘러싸인 약 1.4킬로그램의 지방과 단백질 덩어리에 불과하다. 하지만 세포 수준에서 살펴보면 자그마치 1,000억 개에 달하는 신경세포(뉴런)가 100조 개가 넘는 연결을 이루고 있다. 이러한 연결망을 지도로 연결한 것이 커넥톰이다. / 27p

인간의 몸에는 서로 다른 200여 가지의 세포가 있다. 하지만 그 종류에 상관없이 모든 세포는 수정란이라는 하나의 세포에서 만들어진다. 이렇게 수정란이 개체로 성장하는 과정을 발생이라고 한다. 인간을 예로 들면, 대략 지름 0.1밀리미터, 무게 0.000004그램짜리 세포 하나가 평균 38주(266일) 동안 급속히 분열하고 정교하게 분화되면서 새로운 인간이 생겨나는 놀라운 사건이다. 우리나라 통계에 따르면, 신생아의 평균 키와 몸무게는 각각 49센티미터와 3킬로그램 정도다. 불과 아홉 달 정도 만에 하나의 세포가 수십억 배로 늘어나는 성장 속도도 놀랍지만, 미세한 세포에서 어여쁜 아기로 변신하는 발생 과정은 가히 기적과도 같다. / 29p

“아, 당 떨어졌네.”

우리는 뭔가에 몰두하다가 머리가 잘 안 돌아갈 때 흔히 당이 떨어졌다고 표현한다. 그런데 이게 제법 과학적인 표현이라고? 저자의 설명에 의하면 포도당은 우리 몸에서 가장 중요한 에너지원으로 세포에서 포도당 1그램을 태우면 4킬로칼로리 정도의 에너지를 얻을 수 있다고 한다. 즉, 우리가 에너지가 많이 소모되었다고 느끼면 몸이 스스로 포도당을 원하는 것이다. 한편, 엄동설한에 밖에 나가면 나도 모르게 몸이 부르르 떨릴 때가 있다. 저자는 이를 가리켜 ‘떨림 열발생’이라고 하는데, 추위에 맞서 체온을 유지하려고 근육을 비벼서 열을 내기 때문이라고 설명한다. 온도가 낮은 환경에 있으면 인체는 먼저 ‘비떨림 열발생’을 통해 열생산을 늘리고, 그러다가 이 방법이 한계에 달하면 떨림이 일어나는 것이라고 하니 우리의 인체는 정말 알면 알수록 놀랍다. 이처럼 책을 읽다보면 평소 일상 속에서 느낀 여러 궁금증들을 해결할 수 있어 흥미롭게 읽을 수 있다.

성체줄기세포는 항상성을 유지하거나 손상된 조직을 재생시켜 상처를 아물게 하는 등 개체의 정상 기능 유지를 돕는다. 성체줄기세포가 활동하고 있다는 증거는 일상에서도 흔히 볼 수 있는데, 그 가운데 하나가 각질이다. 각질형성세포는 표피의 맨 아래쪽에 있는 줄기세포에서 만들어지며, 보통 2주에 걸쳐 증식하고 분화하면서 표피의 맨 바깥쪽인 각질층으로 이동한다. 그리고 다시 2주 정도가 지나면 피부 표면에서 떨어져 나간다. 이게 흔히 말하는 각질의 정체이며, 결국 각질은 새 피부고 꾸준히 생겨난다는 생생한 증거다. 그러니 지저분하다고 눈살을 찌푸리지만 말고 생물학적 의미를 떠올리며 ‘새 피부가 잘 만들어지고 있구나’라고 긍정적으로 생각하자. / 37p

코로나19를 비롯한 각종 감염병 발생, 기후 위기로 인한 지구 멸망의 시나리오로 내다본 우리의 미래는 마냥 어둡기만 한 것일까. 이 책을 읽다보면 감사하게도 우울한 미래의 전망을 뒤바꾸기 위해 고군분투하는 생물학자들의 노고가 매만져진다. 특히 ‘결국 우리 삶은 미생물에 달려 있다’던 저자의 말처럼, 미생물이라 불리는 한없이 작은 것들의 한없이 큰 쓸모에 대한 의식의 전환을 촉구하는 책의 메시지가 무엇보다 크게 다가온다. 미생물은 박멸해야 하는 공공의 적이 아니라 늘 곁에 두고 함께 살아야 하는 동반자이며, 인간 중심적인 환경관이 아닌 생태주의적 가치관이 절대적으로 요구된다는 저자의 목소리가 우리 사회에 경종을 울릴 수 있기를 바라는 마음이다.

썩지 않는다는 것은 미생물이 물에 있는 유기물을 깨끗이 먹어치워 완전히 분해한 상태, 다시 말해 여러 미생물이 세포호흡을 완벽하게 수행한 결과라는 뜻이다. 물이 흐르면 미생물이 숨 쉬는 데 필요한 산소가 원활하게 공급된다. 보통 자연수에 녹아 있는 산소량, 곧 용존산소량은 1리터당 10밀리그램 정도다. 문제는 먹을 것, 곧 오염물이 많을수록 미생물에게는 그만큼 더 많은 산소가 필요하다는 점이다. 이처럼 미생물이 오염물을 분해할 때 필요한 산소량을 ‘생물학적(생화학적)산소요구량(BOD)’이라고 한다.

당연히 BOD는 오염물 함량에 비례해 많아진다. 하수의 BOD는 보통 자연 용존산소량의 약 20배에 달한다. 이런 하수가 그대로 강이나 호수로 흘러들면 거기에 사는 미생물들은 특식을 마음껏 즐길 수 있어서 신이 난다. 하지만 수생생태계 전체로 보면 매우 걱정스러운 일이다. 비정상적으로 늘어난 유기물을 미생물이 분해하면서 산소를 써버리면, 자칫 물고기의 떼죽음으로 이어져 심각한 환경피해를 연쇄적으로 일으킬 수 있기 때문이다. / 71p

질소고정세균은 이 견고한 결합을 끊고 수소원자를 붙여 암모니아를 만들어내야 한다. 이는 깐깐한 솔기를 한땀씩 끊고 다시 새로운 땀을 떠야 하는 바느질 이상으로 힘든 일이다. 지구의 모든 생명이 이 과정에 의존하고 있음을 생각하면 미물(微物)이 미물(美物)로 느껴질 정도다. 비와 함께 내리치는 번개도 질소기체의 결합을 끊어 비옥한 빗물을 뿌리기는 한다. 하지만 질소고정세균에 비하면 생명에게 주는 도움은 그야말로 새 발의 피다. 질소고정세균이 만든 암모니아는 흙 속의 여러 세균에게 좋은 먹이가 된다. / 138p

일부 전문적인 개념은 일반 독자가 따라가기에는 어려움이 있지만, 생물학의 기능과 잠재력을 대중에게 쉽게 전달하기 위해 쓴 책이라는 점에서 생물학에 대한 기본 지식과 흥미도를 높여줄 수 있는 책이다. 생물과 무생물과의 공생을 생각하는 생물학적 사고의 힘이 그 어느 때보다 절실한 우리 시대에 꼭 필요한 책이 아닐까 싶다.

출판사로부터 도서를 제공 받았으나 주관적인 견해에 의해 작성되었습니다.