-

-

뉘앙스 - 성동혁 산문집

성동혁 지음 / 수오서재 / 2021년 12월

평점 :

그의 언어에서는 연약한 듯하지만 뭉개지지 않는 견실한 힘이 느껴진다!

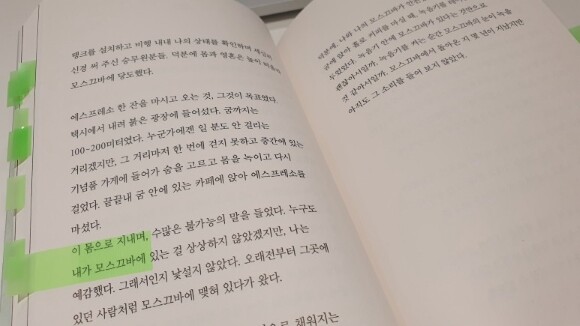

성동혁 시인은 자신을 심장장애 2급 장애인이라 고백한다. 어릴 적부터 계속됐던 병원 생활과 수술로 대부분을 병원에서 지내야 했고, 가족끼리 여행을 간다거나 수학여행은커녕, 크리스마스와 새해마저 그의 몸은 자유롭지 못했다. 자유 의지라는 것을 가질 수 없는 병실, 할 수 있는 것도 있지만 뭘 어떡해야 하는지 알 수 없는 공간 속에서 그는 나아지는 기분이 들지 않는데 애써야 할 자신의 오늘과 내일을 내내 생각했다.

하지만 자신의 몸에 새겨진 ‘메스로 쓴 시’ 덕분에 그는 십 대도 이십 대도 삼십 대도 있을 수 있었다고 담담하게 이야기한다. 오랫동안 고통을 견디는 삶을 살았고 자신의 힘이 온통 그곳에 쓰이는 동안, 자신을 기다려주고 업고 들고 뛰었던 주변 사람들의 마음의 공간을 더 크게 감지한다. 그러다가도 끝끝내 함께 갈 수 없는 곳이 있어 쓸쓸했던 그 무엇들이 언어가 되고, 시가 되었을 것이다. 그렇게 그는 세상의 모든 온기를 담는 커다란 그릇이 되었다. ‘울지 않는 슬픔’이 ‘우는 슬픔’보다 더 슬프다는 것을 잘 알고 있는 이의 언어는 그래서 단단하다. 연약한 듯하지만 뭉개지지 않는 그 견실한 힘은 겨울에 핀 꽃 같다. 『뉘앙스』가 꼭 그렇다.

내일은 귀한 행복과 햇볕이 있겠죠? 내일은 오늘 심어 놓은

씨앗이 피어나는 일이겠죠. 세계가 저를 모른 척한 적은

있지만 저를 끝낸 적은 없으니까 그래도 지구는 둥그니까

걷다가 보면 제가 심은 꽃들이 피어나겠죠? 꽃들이 꼭 아는

척하면 좋겠어요. 제 손끝에서 피어난 거라고 꼭 아는 척해

줬으면 좋겠어요. 사랑하는 엄마 제가 벌써 서른이 넘었어요. / <엄마 지구는 둥글잖아요> 중에서 51p

며칠 전, 『뉘앙스』의 출간 기념으로 열린 시인의 북토크를 라이브 방송으로 보게 되었다. 이 때 그가 가장 많이 한 말이 있다면 아마도 ‘친구’가 아니었나 싶다. 글을 쓰는 이유에 대해서도 ‘사람’ 그리고 ‘친구’가 있기 때문이라고 했다. 북토크 장소까지 데리고 와 준 친구, “네가 시를 썼으면 좋겠어.”라고 말해준 친구, 시인이 무언가를 계획할 때 손과 발이 되어준 친구들…. 그들은 선천성 난치병을 지닌 시인의 가방을 대신 들어 주고, 숨이 찬 그에게 등을 내어 주었다. 덕분에 시인은 계단과 오르막을 올랐고, 자신의 육체로는 갈 수 없는 곳을 오를 수 있었다.

절대 갈 수 없을 거라 생각했던 산을 오를 수 있었던 것도 그들 덕분이었다. 시인이 한 번도 산에 올라가 보지 못했다는 말을 간직하고 있었던 친구들은 마침내 산에 오를 준비를 했다. 의료인이 된 친구, 소방관이 된 친구들이 만약의 사태를 대비해 수액과 응급 처치를 할 의료용품, 산소통 등을 철저히 준비했다. 담당 의사에게 허락을 맡고, 점검 차 미리 산을 오르며 등산로를 체크했다. 그렇게 시인은 2016년 시월, 태어나 처음으로 산에 올랐다. 정확히 말하면 친구들에게 업힌 채로, 그들의 등을 통해 산을 느낄 수 있었다. 갈 수 없는 곳을 가기 위해 발이 되어주고 기꺼이 수고로움을 감내한 친구들, 그들의 헌신이 있었기에 시인은 자신의 삶이 온전히 자신의 것이 아님을 안다. 많은 불가능 속에서 살고 있지만 행운처럼 친구들을 만나 많은 풍경을 보았으며 그 힘으로 여태껏 살아 있음을 감사히 여긴다. 어쩌면 나의 세상도 ‘내 사람들’로 하여큼 이만하게 넓어질 수 있었던 게 아닐까. 오늘은 나의 세상이 되어준 이들을 떠올리며 마음으로라도 안부를 다 전하고 싶다.

오랫동안 견디는 삶을 살았어. 많은 힘이 그곳에 쓰였어.

고통을 견디는 것. 나 대신 주변 사람들이 꾸준해졌어. 그

근육으로 나를 업고 나를 들고 나를 위해 뛰었어. 그러나

이제는 그러면 안 돼. 그러기엔 그들의 약해진 얼굴이

보이고, 약해진 근육들이 느껴져. 그럴 순 없어.

홀로 해야 하는 것들의 범위를 늘리려 노력하고 있어.

단순하고 당연한 것들의 범위를 늘리려 하고 있어. 그 누구도

그것을 위해 노력하지 않는 것들을 위해 노력하고 있어. / <동시를 쓰게 되었어> 중에서 99p

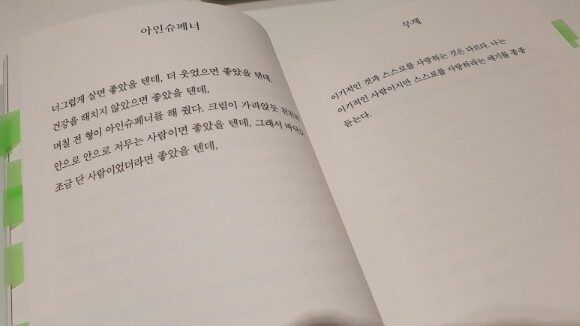

열심히 살고 있어. 남의 돈 빼앗으며 살지 않고 성실히

가난하게 살고 있어. 그렇지만 돈이 모이면 종종 스테이크도

먹고 좋은 커피도 마시면서 그렇게 행복하게 살고 있어.

스스로 안 부끄러우려고 노력 중이야. 엄마도 나를

부끄러워하지 마. 난 포엣 포엣. 시인이야. 엄마가 낳은 시인.

엄마가 낳은 어여쁜 부랑자. / <poet> 중에서 129p

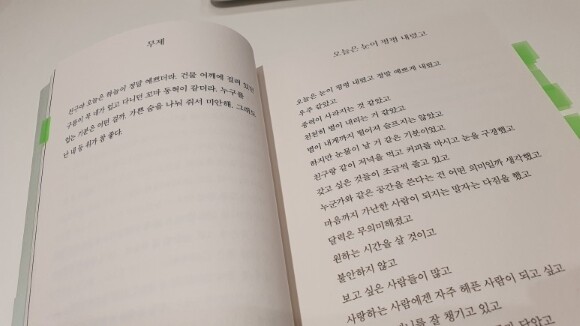

‘아무 말 하지 않고도 모두를 말하는’, 뉘앙스. ‘온도, 습도, 채도까지 담고 있는 말’, 뉘앙스. ‘손이 닿기 전에 알아야 하는 것’, 뉘앙스. ‘말하지 않아도 들어야 하는 말. 당신이 쓰고 내가 읽는 마음’, 뉘앙스. 사실 『뉘앙스』를 읽고 싶었던 것은 순전히 이 단어 때문이었다. 당신과 나 사이에서 갑자기 미묘하게 뒤틀려버린 공기의 흐름 같은 것, 돌아선 발걸음 소리에 실린 아직 다 하지 못한 말의 무게 같은 것. 눈으로 볼 수 없지만 여기 있음을 짐작하게 하는 그 모든 예민한 감각들, 말할 수 없는 것들에게서 온기를 느끼고 때로는 상처까지 감각해내고 마는 것들. 하지만 언제부턴가 그러한 기민한 감각으로부터 무뎌지고, 차라리 모르는 척 하는 게 편리하다는 이유로 외면할 때가 있다. 감각을 재우지 않는 삶을 살아가자 다짐하지만 살아내는 것이 중요해서, 당장의 시급한 것들로 인해 놓치고 만다. 시인은 뉘앙스에 대해 ‘사랑할 때 커지는 말’이기도 하지만 ‘사랑할수록 작은 뉘앙스에 휘청’거린다 했다. 오늘 내가 놓쳐버린 이 감각이 나와 당신 혹은 누군가와의 관계를 또 어긋나게 하고 있는 것은 아닌지도 되돌아볼 일이다.

마음이란 말은 어디에서 왔을까. 어디에 붙여도 온통 세계가

되는 이 말은 어디에서 왔을까. / <무제> 21p

무언가를 정리해야 한다면, 시작해야 한다면 겨울에 해야

할까요. 겨울은 자주 멈추게 하고 자주 앓는 계절이죠.

그러나 겨울엔 새 노트를 사고, 일력을 사죠. 철새가 맘껏

쉬다가 날아갈 공간을 마련해야 하죠. 그래야 겨울은

끝나죠. 한꺼번에 여러 장의 일력을 찢는 날, 어떤 풍경이

뭉텅뭉텅 사라질 때를 알아요. 겨울이 간 걸까요. 아니면

새가 사라진 하늘이 휑한 걸까요.

무엇이든 나는 얇아지고 있어요. 하얀 구름 같은 게 뜯겨

나가는 걸 느껴요. / <일력> 중에서 44p

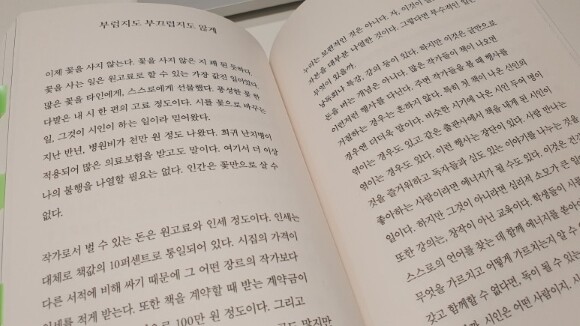

북토크에서 어떤 사람이고 싶냐던 한 질문에 대해 시인은 해가 되지 않는 사람이 되고 싶다고 말했다. 책 속에서도 ‘나의 천성은 부디 선하길, 부디 선한 곳으로 기울길’ 기도하던 시인의 마음처럼, 그에게서는 연약한 듯하지만 견고하고 맑은 내성이 느껴진다. 때문에 이제는 동시를 짓고 있다던 시인의 시는 또 어떠한 언어를 품고 있을지 궁금하다. 몸은 늘 위태롭고, 수많은 불가능의 말 속에서 자신에게 허락된 것은 많지 않음을 느끼지만 그럼에도 ‘포엣, 포엣, 시인이야’라던 그 경쾌한 대답을 꾸준히 세상과, 아이들에게 들려줄 수 있기를 응원한다.

출판사로부터 도서 협찬을 받았지만, 본인의 주관적인 견해에 의하여 작성되었습니다.